甲冑の乙女、ジャンヌ・ダルク。フランス救国の「ラ・ピュセル」の武具のお値段とは?

19世紀絵画の中のジャンヌ・ダルク

『ジャンヌ・ダルク』( Joan of Arc ) 1865年 ジョン・エヴァレット・ミレー 個人蔵

引用元:『ジャンヌ・ダルク』

跪いて、神の声を聞いているのでしょうか。

ひたむきに、天を仰ぎ見る彼女の眼差しが無垢で美しいです。

彼女の着る甲冑のリアルな光沢も素晴らしいですね。

ミレイは、軍を率いる勇ましい場面や、火刑に処せられる最期の場面ではなく、静かに神に祈る様子を選んだ。金属光沢の写実的な表現に、画家の技巧が存分にいかされている。

池上英洋・荒井咲紀(著). 2017.『美少女美術史 人々を惑わせる究極の美』. ちくま学芸文庫. 筑摩書房. p.124.

英国のラファエル前派の中心的人物だったジョン・エヴァレット・ミレー( Sir John Everett Millais, 1st Baronet, 1829年6月8日-1896年8月13日)の『ジャンヌ・ダルク』です。

『シャルル7世即位におけるジャンヌ・ダルク』( Jeanne d’Arc au sacre du roi Charles VII, dans la cathédrale de Reims ) 1854年 ドミニク・アングル

ルーヴル美術館:Jeanne d’Arc au sacre du roi Charles VII, dans la cathédrale de Reims

こちらは新古典主義の画家、フランスのジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル( Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780年8月29日-1867年1月14日)の「ジャンヌ・ダルク」像です。

凛々しく、神々しい印象ですね。

ランスにおけるシャルル7世の戴冠式の場面ですが、シャルル7世本人がいません。

英雄のようなジャンヌの姿が中央にあるだけで、王様の戴冠式自体は描かれていないのです。

ジャンヌの頭上に描かれた光輪は、ジャンヌがやがて聖人に列せられることを示す。高く掲げた機には、フランス王家を象徴する百合や天使が描かれ、フランスとキリスト教との結びつきを表している。

祝田秀全(監修).2014. 『名画とあらすじでわかる!美女と悪女の世界史』. 青春出版社. p.92.

『ジャンヌ・ダルク』( Joan of Arc ) 1895年 ハロルド・ヒューム・ピファード

引用元:『ジャンヌ・ダルク』

英国の画家ピファード( Harold H. Piffad, 1867年8月10日-1938年1月17日)による『ジャンヌ・ダルク』です。

落ち着いた凛々しい顔をしたジャンヌは、天啓を得たのか王旗を握ったまま天を仰ぎ見る。

池上英洋・荒井咲紀(著). 2017. 『美少女美術史 人々を惑わせる究極の美』. ちくま学芸文庫. 筑摩書房. p.124

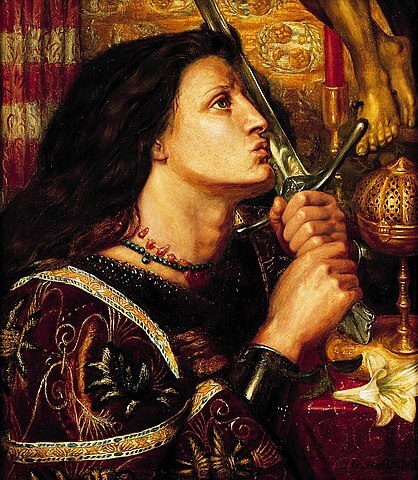

『ジャンヌ・ダルク』( Joan of Arc ) 1882年 ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ

引用元:『ジャンヌ・ダルク』

英国のラファエル前派を代表する画家であり詩人でもある、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ( Dante Gabriel Rossetti, 1828年5月12日-1882年4月10日)の『ジャンヌ・ダルク』です。

ロセッティは他にも同じ主題を描いています。

引用元:『ジャンヌ・ダルク』

ミレーやロセッティなど、百年戦争では敵国であったイングランドの画家たちが、フランスの英雄であるジャンヌを好んで描くというのがちょっと興味深いですね。

ジャンヌの活動期間はわずか二年に過ぎない。その間、距離にして約二〇〇〇キロを一陣の風のように駆け抜けた。この奇跡のような少女は、今でこそフランスの英雄として絶大な人気を誇っているが、長い間魔女として不当に扱われていた。見直されるようになったのは、フランスが革命を経て近代国家になる一九世紀に入ってからのことだ。ゆえに、それ以前に彼女を描いた作品はほとんどない。そのうえ、列聖されて聖女となるには、一九二〇年まで待たなければならなかった。

池上英洋・荒井咲紀(著). 2017. 『美少女美術史 人々を惑わせる究極の美』. ちくま学芸文庫. 筑摩書房. p.126.

ジャンヌ・ダルクは1920年5月に列聖され、聖人となりましたが、『戦場のジャンヌ・ダルク』の著者、大谷暢順氏によると、

ほどなくして、久しぶりにフランスを訪れる機会を得たのは、私にとって幸いだった。古本屋を漁って1867年刊行のヴァロン著『ジャンヌ・ダルク』という豪華な本を見つけた。ジャンヌの誕生から復権裁判に至るまでの史実を詳述した本で550頁もの大冊であった。後で知った事だが、19世紀末からフランスでは、ジャンヌ・ダルク敬慕の念が昂り、遅ればせながら今世紀初めに、聖者に列せられるわけだが、その間ジャンヌの研究書出版が相次いだと思われる。数冊に分かれて3000頁にも及ぶ大作もあった。

大谷暢順(著). 『戦場のジャンヌ・ダルク』. 社会思想社.p.8

※『戦場のジャンヌ・ダルク』の出版は1980年代です。「今世紀」とあるのは「20世紀」です。

このように多くの研究書が出版され、絵画の主題で繰り返し扱われるほど、19世紀末におけるジャンヌ・ダルクの人気は高かったようです。

15世紀『シャルル7世年代記』の中のジャンヌ・ダルク

ジャンヌ・ダルクが19歳で処刑されたのは1431年5月30日ですから、このミニアチュール(細密画)も、ジャンヌ本人を目の前にして直接描いたものではありません。

本当の容姿が絵として伝わっていないため、「ジャンヌは取り扱われている各時代の女性美に合わせて描かれており、ルーベンスの時代には丸顔の美人に、今世紀の20年代には男の子っぽい体つきの娘に描かれている。」(『ジャンヌ・ダルク』 東京書籍)のです。

※『ジャンヌ・ダルク』が出版されたのは1980年代ですので、「今世紀」とあるのは「20世紀」です。

ジャンヌはどのような衣装を纏っていたか?

「金襴の陣羽織」

『ジャンヌ・ダルク』(東京書籍)の中で、著者はジャンヌが「環境が許すかぎりは身の飾りに気を配るような女性だったのである。」と仰っています。

続けて、

騎行には「身にぴったりと合い、すそを縛った股引き」をはき、聖別式には豪華な衣装をまとうのである。彼女が捕虜になったときもそうである。彼女を「どぅっと地上に」落馬させることに成功した弓兵は❝金襴の陣羽織❞のすそを引っ張っているではないか。美々しい衣服への好みはやはり変わっていなかったと見るべきであろう。

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.448.

また、ジャンヌが捕らえられた日の衣装について『戦場のジャンヌ・ダルク』では、

ジャンヌ・ダルクは、鎧の上から純白の絹地に金の刺繍をした、豪華なマントを羽織っていた。それが敵の目を引き寄せている。ジャン・ドゥ・ヴァンドームの手下に、腕っ節の強い男がいた。彼は後方から彼女のマントの端を掴むと、力まかせに引っ張った。馬から彼女は落ちた。たちまち、彼女に、敵兵が黒山のように群がった。

大谷暢順(著). 『戦場のジャンヌ・ダルク』. 社会思想社.p.225.

残念ながら、それらの衣装は現代にまで残っていないようです。

パンテオンの壁画 1886-1890年頃 ジュール・ウジェーヌ・ルヌヴー

引用元:コンピエーニュでブルゴーニュ公国軍に捕らえられるジャンヌ

引用元:『ジャンヌ・ダルク』 Tijmen Stam (User:IIVQ) CC-BY-SA-2.5

フランスの画家ジュール・ウジェーヌ・ルヌヴー( Jules Eugène Lenepveu, 1819年12月12日-1898年10月16日)によるものですが、描かれている衣装は華やかなものですね。「こんな感じの衣装だったのかな」との雰囲気は伝わってきます。

「ラ・ピュセル」の武具の値段

1429年6月、オルレアンの町は勝利して帰還したジャンヌのために盛装を用意しました。

衣装やお仕着せを味方の兵士に贈ることは中世ではよく行われていたそうです。

オルレアンの町の会計簿に、

「ジャケ・コンパンにパリ貨36スー支払い。ただし乙女の服につける刺草模様のための半オーヌの緑生地二枚代金。」この支払い命令書の日付は1429年6月16日である。

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.304.

更にこの後、オルレアン公は町の解放を感謝して、ジャンヌに衣服とマントをあつらえさせています。

材質は毛皮に絹織物と、どれも大変高価なものでした。

この衣服は復元され、詳細を極めた研究の結果、ジャンヌの体つきは、「四肢の均等がとれ、強健で、美形で姿が整っていた。身長はだいたい 1メートル58センチくらいだと思える」とのことです。

フランス王シャルル7世はトゥールで、ジャンヌのために武具をあつらえさせます。

大砲の登場とともに生まれた鋼鉄板の甲冑が用いられるようになってから100年近くたっていたが、これを着用して身を守る(砲弾、なかんずく石弾に対して)には特に身体にぴったりに作られていて、両手、両足や全身の関節が自由に動くものが必要であった。

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.80.

ジャンヌ自身も軍旗を作らせ、トゥール貨で 25リーヴルを支払っています。

剣を手に入れ、また、副官も付けられました。

『ジャンヌ・ダルク』によれば、当時のトゥール貨100リーヴルというのは莫大な金額で、「この甲冑の代金は一人の武将の一年ないし二年分の給金に相当すると考えられる」ということです。

彼女が着ていた甲冑そのものは現代にまで伝わっていないようですが、1499年にアンボワーズ城に蒐集されていた古武具目録の整理番号31に、ジャンヌの甲冑についての記載があり、

「ラ・ピュセル着用の甲冑なり。両籠手付き、鎖で編んだ喉当てのついた被りもの付き。その縁は金色で、裏は深紅色の繻子の合わせ。」はたしてこれがジャンヌ着用の甲冑なのかどうか、何ら確かな根拠はないが、だいたいこのようなものに近かったとはいえそうである。年代記作者や復権裁判での証言もほぼこれに一致している。彼女の小姓ルイ・ド・クート、ジャン・ダランソン侯、さらにジャン・ドーロンも供述においては三人とも「国王が彼女の身の安全をおもんばかって身体にぴったりの甲冑をラ・ピュセルのために作らせた」といっている。また、彼女を実際に見たアルビの町役場の書記も、「ジャンヌは頭のてっぺんから足の先まで真白な鎧を身につけていた」と述べている。ロモランタン付近で馬上の彼女を見たギおよびアンドレ・ド・ラヴァル兄弟の証言も印象的である。「頭をのぞいて真白に鎧っていた。そして小さな斧を手にして大きな黒い馬に乗っていた。」

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.383.

引用元:アンボワーズ城 Quality Images by Martin Falbisoner CC-BY-SA-3.0

『ジャンヌ・ダルク』によると、ジャンヌのものかもしれない武具の一部、「兜(バシネ)」が、ニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されているそうです。

1980年代後半の書籍ですが、「後世に付与された伝説・神話の類を排除し,膨大な資料から事実のみを冷静に積み上げ,「ジャンヌ・ダルクという名の事件」の全容を解明する。」という読み応えがっつりの分厚いハードカバー。伝説より事実を知りたい方、おススメです。

では、当時の武具がどんな形をしていたか、簡単に見ていきたいと思います。

当時の武具

兜(バシネ)

当時は兜(バシネ)は独立した防具とみなされており、甲冑の他の部分とは別個の存在とみなされていたのである。甲冑を意味する”アルノワ”という語はさまざまな部分の軍装を個別に示しており、より具体的には”頭の武具(アルノワ)””腕の武具(アルノワ)”といったふうに用いられていたのである。つまり鎧の各部分はおのおの独立しており、それは甲冑師への支払いを記した会計簿を見ても理解される。各部分の防具は別々に発注されているからである。”すね当て””腕甲””籠手”といった具合いである。

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.384.

グレート・ヘルム(Great helm)

その昔、騎士はバケツのような兜を被っていました。

これを「グレート・ヘルム」といい、12世紀頃から15世紀頃まで使用されていました。

グレート・ヘルムは他にも「バレル・ヘルム」( barrel helm )、「バケツ・ヘルム」( bucket helm )などと呼ばれます。

引用元:グレートヘルム CC-BY-SA-3.0 Topfhelm( wikipedia )

ご覧の通り、この兜は視野が狭いので、蝶番を用いて面部を開閉できるタイプのものが登場します。

しかし戦う時には当然閉めてしまいますから、視界の悪さは改善できませんでした。

さらにこれには欠点があり、この兜をそのまま被って敵に叩かれた場合…。

さらに鉄兜をそのまま被ったのでは、叩かれただけでもたまらないので頭の全体を包むようなクッションの頭巾を着ける必要もあった。やがて面部を開け、頭頂部を尖らせて、まともに兜が打撃されることを避けるバシネットと呼ばれた兜も作られるようになった。バシネットの上に、グレート・ヘルムを被ることもあった。グレート・ヘルムをやめて、バシネットに面部を保護するバイザーを取り付けたものも工夫された。

21世紀研究会編. 『武器の世界地図』. 文藝春秋. P.74.

バシネット(英語:Bascinet 仏語:Bassinet )

引用元:飾り無しのバシネット メトロポリタン美術館 CC-Zero

喉や首を守る鉄の「カーテン」付きのバシネットもあります。

引用元:保護付きの丸いバシネット Wolfgang Sauber CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

引用元:まるいバイザー付きバシネット メトロポリタン美術館 CC-Zero

アングルやピファード描いたジャンヌの兜の形は、このメトロポリタン美術館のものに近いでしょうかね。

ジャンヌはまた、当時梯子をかけて要塞を攻めるときによく用いられた、広いつばのついた鉄兜も使用していた。同時代人の証言によると、彼女は多くの場合、頭に何も被っていなかったという。それも当時としては驚くべきことではなく、高位の武将はふつうの頭巾や帽子しか被らなかったのはよくあったことである。

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.384.

鎖帷子(くさりかたびら)( Chain mail )

ジャンヌはオリエント起源の軍装を着用していたこともある。ふつうは鋼鉄を用いた長方形の鎖帷子がそれで、14世紀にはおおいに愛用されたものである。

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.384.

ミレーの絵では甲冑から鎖帷子が覗いています。

騎士の頭部は兜で守られていましたが、ボディには「チェーンメイル」がありました。

胴体は、鎖帷子(チェーンメイル)だった。板金よりも軽く、通気性もあって動きやすいことから、機能的な防具として採用されていた。素肌に身に着けると体温調節ができなくなるので、下着の上にまとい、更にその上から直射日光を避けるために薄い衣裳を着ていた。13世紀、十字軍の時代になって鎖帷子の上に鉄板を貼るタイプの鎧が使われるようになった。

21世紀研究会編. 『武器の世界地図』. 文藝春秋. p.74.

鎖帷子、英語では「チェインメイル」( Chain mail )。

使い方としてはプレートアーマーの下に着たり(厚手の下着として)、チェーンメールの上にタバード( Tabard )(短いコートの一種。チュニック)、サーコート( Surcoat )を着ることもありました。

引用元:チェインメイル Georgian National Museum Jonathan Cardy CC-BY-SA-3.0

サーコート( Surcoat )

引用元:サーコートの着用例

シュールコー(仏語:surcotte 「コットの上に重ねるもの」)ともいい、14世紀半ば頃までコットやチェインメイルの上などに着た「貫頭衣」です。

「コット」(Cotte)とは、長袖付きの丈の長いチュニック型の衣服で、緩やかな上着です。

男性の場合、サーコートの丈は踝あたりまで、女性用は床まで達していました。

サーコートには自分の紋章を染め抜き、手柄を立てたり戦死したりした場合に識別し易くしたのです。

『ジャンヌ・ダルク』で、15世紀のジャンヌの時代の男物衣服の長さは「必ず膝まであった」とありますので、このようなイメージかなと思います。

プレートアーマー( Plate armour )

引用元:マクシミリアン式アーマー User:Mathiasrex CC-BY-3.0

全身を覆う金属板で構成された鎧を「プレートアーマー」、日本語で「板金鎧(ばんきんよろい)」といいます。

1429年5月10日火曜日に描かれたジャンヌ

裁判所の書記、クレマン・ド・フォーカンベルグの仕事は、毎日法廷で争われた訴訟事件や判決文、その他いろいろな出来事を彼の記録簿に記載することでした。

1429年の5月10日火曜日パリ、仕事中のフォーカンベルグは、あるニュースを聞きます。

去る日曜日にフランス人側がオルレアンの橋の上で、「ギョーム・グラスダルや他のイギリス側の隊長や兵士が守っている要塞を奪い返した」というのである。フォーカンベルグは、「敵軍にはただ一人軍旗を手にした娘っ子(ラ・ピュセル)が加わっていた」とつけ加えている。そして役所の吏員とて夢想にふけることはあり得るわけで、彼は記録簿の欄外にこの予期せぬ娘っ子の横顔を描きながらもの思いにふけったわけである。ジャンヌが実用的な衣服を好むとは知らない彼は、婦人服を着た髪の長い娘を描いている。それでも彼は誰しもが描き残している二つの点を描き忘れてはいない。ジャンヌが人を殺すのには一度も用いたことのない剣と軍旗である。

レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍. p.448.

ジャンヌが男装をしていたことは、後の異端審問のなかでも言及されます。

なぜ男装をしていたのかと問われ、兵士と共に行動し、眠り、戦場を駆ける日々に、「その方が適切で便利だから」とジャンヌは答えています。

囚われの身になってからは更に男性からの性的な嫌がらせを防ぐ目的もあったことでしょう。

実際に、夜中に何者かが彼女に忍び寄り、手籠めにしようとした、と彼女は訴えています。

1431年5月30日、処刑の日。

火に包まれながら、彼女は6回「イエズス様」と叫び、息絶えました。

身体が焼き尽くされ、灰になっても、彼女の心臓はそのまま血まみれのまま残ったそうです。

異端の魔女か、それとも本物の聖女だったのか。

遺体の灰はその他の燃え残りと共にセーヌに投げ捨てられました。

『聖女ジョウン』( A Young Saint ) ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス 個人蔵

引用元:A Young Saint

英国の画家ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの『A Young Saint』です。制作年代ははっきりしないようです。

この絵のタイトルは『A Young Saint』(若い聖人)ですが、『St. Joan』となっているものもあります。

『St. Joan』(聖女ジョウン)、それは「ジャンヌ・ダルク」のこと。

天を仰ぎ見る美しい瞳は、ラファエル前派の中心的人物でもあったジョン・エヴァレット・ミレーの『ジャンヌ・ダルク』を思い起こさせます。

百年戦争で活躍した後火刑に処されたジャンヌは、長らく「魔女」「異端」とされていましたが、1920年になって列聖されました。

ジャンヌ・ダルクが見直されるようになったのは、18世紀後半のフランス革命を経て、フランスが近代国家になる19世紀に入ってからでした。

19世紀末にはその人気が高まります。

研究書が出版され、多くの画家が様々な姿のジャンヌを描きました。

アイルランドの作家であり批評家のバーナード・ショウは『聖女ジョウン』を発表。人間ジャンヌ・ダルクを描き、1925年にノーベル文学賞を受賞しています。

- 池上英洋・荒井咲紀(著). 2017. 『美少女美術史 人々を惑わせる究極の美』. ちくま学芸文庫. 筑摩書房.

- 祝田秀全(監修).2014. 『名画とあらすじでわかる!美女と悪女の世界史』. 青春出版社.

- 大谷暢順(著). 『戦場のジャンヌ・ダルク』. 社会思想社.

- レジーヌ・ペルヌー、マリ=ヴェロニック・クラン(著). 福本直之(訳). 『ジャンヌ・ダルク』. 東京書籍.

- 21世紀研究会編. 『武器の世界地図』. 文藝春秋.

- 田中天&F.E.A.R.(著). 『コスチューム 中世衣裳カタログ』.新紀元社.

コメント