山田五郎様の『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』は、世界史を学ぶ学生さんから美術展にお出掛けになる美術ファンまで使える書籍です。時代背景を一緒に知ることで絵画に対する理解が深まります。この記事では、ロココとその前後の時代の有名絵画を掲載しました。

『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』

ルネサンスやバロックという言葉は歴史の教科書に出てきたかなーと思います。

特に興味が無ければ、「バロックの後にルネサンス?だっけ?」みたいになると思う。

「ロココ?なにそれ、おいしいの?」的な。

「今、分厚い専門書を読んでいる時間は取れないけど、教養のためには、ここらでざっくり西洋美術史の流れを押さえておきたい。特に絵画について」

「西洋絵画は好きだけど、流れが今いち曖昧」

と思っておられる方、ほんとに知識ゼロの方も、この山田五郎様の書籍なら大丈夫。

目を通したあなたは、

「新古典主義って、なんで「新」古典主義って言うの?」

「バロックって何世紀?」

「ロココの語源は?」

といった問いにもすぐに答えられるようになります。

「西洋美術史」と言ってしまうと、彫刻、工芸、建築…と、範囲が広くなってしまいますが、この書籍は絵画に絞っていますから、そんなに気負わずに読めると思います。

それなのに、さすが山田五郎様。 絵画だけではなく、その時代の重要な出来事も一緒に学ぶことができます。 良いですよね。

この記事では、『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』で紹介されているロココ時代の絵画を中心に、その前後の時代の有名絵画を掲載しました。

Amazon

Yahoo!

- 山田五郎 (著)

- 出版社 : 幻冬舎

- 発売日 : 2011/7/13

- 単行本(ソフトカバー) : 143ページ

- ISBN-10 : 4344902262

- ISBN-13 : 978-4344902268

この本の目次

- 800字でわかる 超ざっくり西洋絵画史

- この本の観方

- ギリシャ・ローマ

- ビザンティンとロマネスク

- ゴシック

- 初期フランドル派

- ルネサンス

- 北方ルネサンス

- マニエリスム

- バロック

- ロココ

- 新古典主義

- ロマン主義

- 写実主義

- バルビゾン派

- 印象主義

- ポスト印象主義

- ナビ派

- 象徴主義

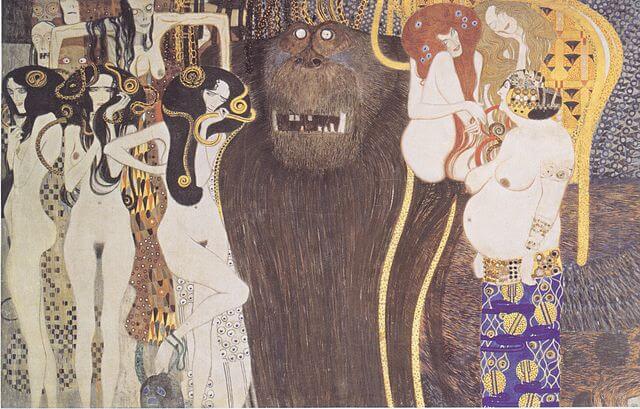

- 分離派とアール・ヌーヴォー

- フォーヴィズム

- キュビズム

- ドイツ表現主義

- 未来派と構成主義

- 抽象主義

- ダダイズム

- シュルレアリスム

- 西洋絵画史を変えた12人の隠れた偉人

- 西洋絵画史を変えた3つの発明

- ざっくり西洋絵画史年表

- おわりに

最初の「800字でわかる 超さっくり 西洋絵画史」が、素晴らしいと思います。

西洋絵画2000年分を800字で解説しているんですよ? すごくない?

ロココ推し

私はロココ芸術が大好きです。

最初は西洋アンティーク雑貨のコレクターとして、ヴィクトリア朝やアール・ヌーヴォー、アール・デコについて勉強していました。

そのうち興味は象徴主義に移り、北方ルネサンスに行き、ロマン主義に浸り、古代エジプトに遡り…と時空を超えて旅をしていたのですが、ある時からヴァトーやブーシェ、フラゴナールらの絵画にハマり、気付けば推しになっていました。

ヴァトーの衣装に見られる、流れるような美しいプリーツ。 振り向かない女性が見せる背中。

哀愁が漂うヴァトーの絵画に、この世に何の憂(うれ)いも無いように見えるブーシェの女神たちの絵。

どちらも、一瞬の儚い、でも楽しい夢の世界を感じます。

権威を示すような豪華な衣装や調度品ばかりではなく、身近に置いて愛(め)でられる、自分が楽しくなるようなものが、この時代に多く出ています。

そんなロココの世界を山田五郎様はどのように解説してくださっているのか、とても楽しみでした。

解説はやっぱり解りやすく、これならロココ芸術に興味を持つ人が増えるかも…と思いました。

バロックからロココへ

ロココも好きですが、絶対王政や「対抗宗教改革」を背景にして生まれたバロックも好きです。

昔は仰々しい感じが苦手だったんですが、その大袈裟感がクセになると言いますか…。

本書では、「豊満すぎる肉体」「劇的すぎる演出」「激しすぎる明暗対比」という見出しで、「盛りすぎ感」を感じるバロック絵画が紹介されています。

バロックの語源は、いびつな真珠を意味する「バロッコ」。

バロックの巨匠といえば、ルーベンス、カラヴァッジョ、ベラスケス、レンブラント…。有名人がたくさんいます。

この中でも1ページ分がっつり割かれているのは「バロックの光と闇を体現した偉人」カラヴァッジョです。

引用元:『果物籠を持つ少年』

少年が抱いている果物籠は、非常にリアルです。 それ単体で静物画としても成立するくらい。

モデルはカラヴァッジョ本人? 『果物籠を持つ少年』

目利きの枢機卿シピオーネ・ボルゲーゼとボルケーゼ美術館のコレクション

バロック絵画の先駆者は、イタリアのカラヴァッジョ。天才画家にして、殺人犯。その生き様と同様に激しすぎる明暗対比表現は、「テネブリズム(暗闇主義)」とも呼ばれ、西欧中に ” カラヴァジェスキ ” なる追随者を生み出しました。

山田五郎(著). 2011-7-15. 『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』. 幻冬舎. p.52.

カラヴァッジョの影響を受けた画家オラーツィオ・ジェンティレスキ

オラーツィオ・ジェンティレスキによる天を仰ぐ娘『ヴァイオリンを持つ若い女性』

また、バロック絵画には豊満ボディがよく登場します。

肥満が豊かさの象徴だった時代、「出腹、垂れ尻、セルライト」がバロックの美の基準でした。

本書ではルーベンスの作品『三美神』が紹介されています。 お尻の窪み具合に注目。

引用元:『三美神』

プラド美術館蔵Las tres Gracias

手紙を手に、もの思いにふける美女 パテシバ。

モデルはレンブラントの妻ですが、お腹周りがたっぷりめなのが妙にリアルでなまめかしい。

ルーヴル美術館Bethsabée au bain tenant la lettre du roi David

レンブラントによる『バテシバの水浴』も掲載

レンブラントの弟子による『ダヴィデ王の手紙を持つバテシバ』(ドロスト作)

闇の中に浮かぶ灯りを見つめるマグダラのマリア。

『いかさま師』のラ・トゥールによる作品です。

引用元:『灯火の前のマグダラのマリア』

カウンティ美術館The Magdalen with the Smoking Flame

深い内省『灯火の前のマグダラのマリア』

世の中が「バロック」から「ロココ」に移る頃。

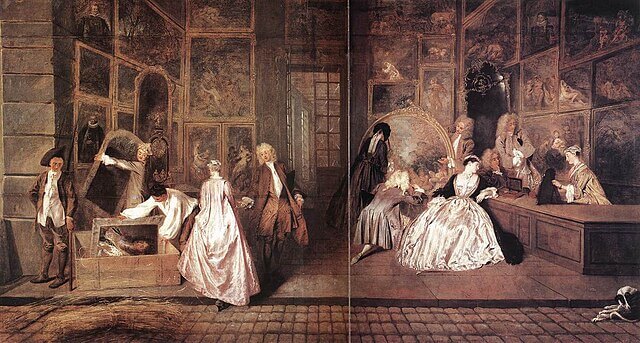

画家アントワーヌ・ヴァトーが、友人ジェルサンの店のため、一枚の絵を制作しました。

引用元:『ジェルサンの看板』

店で働く男性が木の箱に絵画をしまおうとしています。

描かれていたのは、1715年に亡くなったルイ14世。

ひとつの時代が終わり、新しい時代が来たことを感じさせます。

記事内の『ジェルサンの看板』に飛びます

ロココ貴婦人が纏うドレスの「ヴァトー・プリーツ(ヴァトーの襞)」

ロココ

18世紀初頭のフランスで生まれた「ロココ」。

リボン、貝殻や唐草模様、曲線、猫脚家具、と、可愛らしく女性的な装飾が特徴です。

ロココの語源は、「バロック期の庭園に多い小石や貝殻を固めて作った人工洞窟「ロカイユ」から」来ています。

つまり、ちまちまごちゃごちゃした様式という意味で、古くは否定的に使われました。

山田五郎(著). 2011-7-15. 『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』. 幻冬舎. p.60.

近頃はあまり見かけませんが、ひと昔前は「ロココは、恋愛にうつつを抜かす、軽薄な貴族文化」と解説されていたかと思います。

「ちまちまごちゃごちゃ」という言い方ではなかったと思いますが、あまり良い意味で使われた言葉でもなかったと後で聞いた記憶がうっすらあります。

山田五郎様の解説を読んで「あ、そうだった!」と思い出しました。

ロココ文化を牽引した、ルイ15世の公式寵姫 ポンパドゥール夫人です。

王に代わって政治に介入し、芸術の庇護者となりました。

引用元:『ポンパドゥール侯爵夫人』

ウォレス・コレクションMadame de Pompadour

ブーシェが描くポンパドゥール夫人の肖像

フランソワ・ブーシェが描く 1756年の『ポンパドゥール夫人』とその衣装

この頃、日本や中国の磁器が、宮殿の調度品として人気がありました。

自国でも磁器を生産しようと、ザクセン(ドイツ)ではアウグスト強王がマイセン磁器に力を入れます。

ポンパドゥール夫人は巨費を投じ、「フランス王立セーヴル磁器製作所」を開窯しました。

本書では、ロココの絵画の「究極」について、「雅宴画」と「閨房画」が挙げられています。

① ヴァトー、ブーシェ、フラゴナールと続く雅宴画、フェートギャラントです。

宮廷人の必須教養とされた気(エスプリ)が利いた演出で、屋外で催された雅(ギャラント)な宴(フェート)。それを、バロックの華やかさはそのままに、より繊細かつお洒落な画風で描いた絵画です。

山田五郎(著). 2011-7-15. 『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』. 幻冬舎. p.60.

② ブーシェやフラゴナールは、この閨房(寝室)画のジャンルでも活躍します。

フラゴナールの作品など、まるで、寝室での秘め事を、小窓や鍵穴などから覗き見しているようです。

チラリズムをはじめ、貴婦人方の必須教養とされた男心をくすぐる蠱惑(コケットリー)術を、バロックの劇的演出はそのままに、嬉しいことによりスリムで若い肉体で表現しています。

山田五郎(著). 2011-7-15. 『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』. 幻冬舎. p.60.

さすが、説明がわかりやすいですね。

下はルーヴル美術館収蔵の『火の粉』。 三人のいたずらなプットー達が、眠る女性の横で戯れています。

ルーヴル美術館Le Feu aux poudres.

大きさは 37 × 45 cm 。壁に掛けた状態で見たら、それこそ小窓を通して女性の私的空間を盗み見ているような…。

フラゴナールの『火の粉』

フラゴナール 『ベッドで犬と遊ぶ少女(ラ・ジャンブレット)』『かんぬき』

『優雅と蠱惑の宴』から

優雅。蠱惑。ロココの重要なキーワードですね。

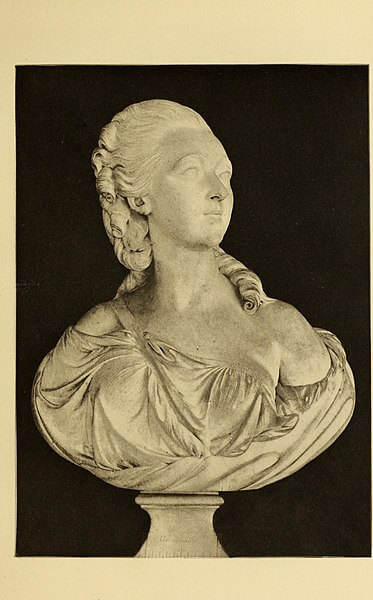

「ロココの女王」といえば、真っ先に浮かぶのがこの方、国王ルイ16世妃マリー・アントワネットです。

1. ヴィジェ=ルブラン《薔薇を持つマリー・アントワネット》

ヴェルサイユ宮殿Marie-Antoinette, reine de France (1755-1793)

女王も「イメージ」が大切。

良い肖像画家に巡り合うことは大事です。

マリー・アントワネットの肖像画家はエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランです。

引用元:娘ジュリーとの自画像

ルーヴル美術館Madame Vigée-Le Brun et sa fille, Jeanne-Lucie-Louise, dite Julie (1780-1819)

ヴィジェ=ルブランと、アデライド・ラビーユ=ギアールは、女性で初めての美術アカデミー会員となりました。

アデライド・ラビーユ=ギアールの自画像も掲載

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン 1782年の自画像と『ポリニャック公爵夫人の肖像』

2. ブーシェ《マリー=ルイーズ・オミュルフィ》

引用元:『横たわる少女』

アルテ・ピナコテークRuhendes Mädchen, 1752

美術館の公式サイトでは『横たわる少女』となっていますが、モデルは マリー=ルイーズ・オミュルフィ嬢。

ルイ15世の相手をするひとりとして、ポンパドゥール夫人がつくった「鹿の苑」という娼館に住んでいました。

裸でソファに寝そべる無防備な姿を、こっそり覗いているかのようです。

ブーシェは後宮の女性「オダリスク」を描いています。

3. ヴァトー《愛の喜び》

引用元:『愛の喜び』

ドレスデン国立美術館蔵Das Liebesfest

雅宴画のジャンルを確立した、アントワーヌ・ヴァトーの作品。

「愛の女神像の下、雅な ” 野外乱交パーティー ” が絶賛開催中」という解説に思わず笑う(笑)。

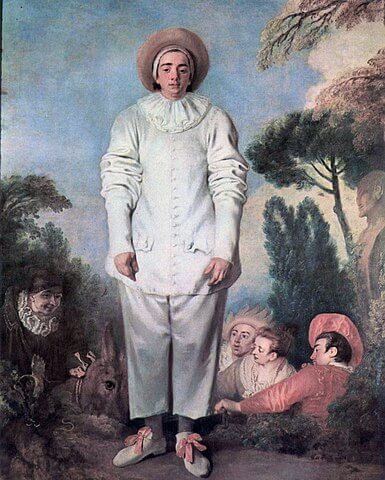

引用元:『ピエロ』

ルーヴル美術館Pierrot

ルーヴル美術館で観られるヴァトー作品。『ピエロ』も掲載

ヴァトーが描く寝室の貴婦人

4. フラゴナールに学ぶ蠱惑術

リングの形をしたビスケット「ジャンブレット」で無邪気に犬をじゃらしている娘。

…無邪気、とは…?

乳房まる出しにひと言ツッコミを入れたくなります。

フラゴナールの絵画

フラゴナール 『ベッドで犬と遊ぶ少女(ラ・ジャンブレット)』『かんぬき』

次は、その気もないのに、無邪気に男を誘ってしまうコケティッシュな女性の図。

フリック・コレクションThe Progress of Love: The Pursuit

ルイ15世の寵姫 デュ・バリー夫人の城に飾るために制作された連作絵画。

しかし、新古典主義建築の城の雰囲気に合わなかったためか、フラゴナールのもとへ返却されてしまいます。

『冠を受ける恋人』 (連作『恋の成り行き』)を掲載

フラゴナール 『ベッドで犬と遊ぶ少女(ラ・ジャンブレット)』『かんぬき』

私の中で、ロココを代表する絵画はフラゴナールの『ぶらんこ』です。

引用元:『ぶらんこ』

ウォレス・コレクションLes hasards heureux de l’escarpolette (The Swing)

軽妙洒脱。思わせぶり。チラ見せ。

軽やかでお洒落な、恋愛遊戯の情景です。

フラゴナールの代表作のひとつ『ぶらんこ』

ロココ貴婦人のミュールとジャン・オノレ・フラゴナールの『ぶらんこ』

『堅実な市民生活』から

お洒落とエロスの貴族生活の次は、一般の市民生活を描いて高く評価されたシャルダン、英国出身の画家ホガース、英国ロイヤルアカデミー初代会長に就任したレノルズ、レノルズのライバルで「風景肖像画」を描いたゲインズバラが紹介されています。

1. シャルダン《赤エイ》

引用元:『赤エイ』

ルーヴル美術館La Raie

恋愛遊戯に明け暮れる貴族たちの宮廷文化とはまた違った市民生活。

シャルダンは、日常生活の中にある品物を静物画のモチーフに描いています。

本書では、有名な『赤エイ』が取り上げられています。

引用元:『買い物帰りの女中』

ルーヴル美術館La Pourvoyeuse

こちらも『赤エイ』と同じルーヴル美術館で観られます。

買い物から帰って来て、重い荷物を下ろす女中の「一瞬」。大きなパンに目が行ってしまいます。

シュリー翼921展示室で観られるブーシェ、シャルダンの作品

2. ホガース《自画像》

引用元: ウィリアム・ホガース

テート・ブリテンThe Painter and his Pug

愛犬と一緒の、ウィリアム・ホガース。 歴史画家を目指していましたが、風刺画で一世を風靡しました。

ホガースによる風刺画

ウィリアム・ホガース 18世紀の『当世風の結婚』(ファッションで見る『第一場』、室内装飾で見る『第二場』)

3. レノルズ《マスター・ヘア》

引用元:『マスター・ヘア』

ルーヴル美術館Portrait de Francis George Hare (1786-1842) dit Master Hare et dit aussi Infancy

「まぁ、可愛い女の子」、と思いますが、女児の格好をした男の子です。

ヘア( Hare )卿の幼少の頃を描いた作品。

ライバル同士のレノルズとゲインズバラによる「結婚肖像画」

4. ゲインズバラ《アンドリューズ夫妻の肖像》

引用元:『アンドリューズ夫妻』

ナショナル・ギャラリーMr and Mrs Andrews

フランス貴族と異なり、堅実そうな英国貴族 アンドリューズ夫妻。

風景がメインで人物が添え物? アンドリューズ氏は、自分の広い領地を主張している? などと浮かぶほど、風景に目を奪われてしまう。

ゲインズバラは生活のために肖像画を描き、自身はこよなく風景画を愛したといいます。人物の背景も、じっくり観る価値アリです。

下はゲインズバラとレノルズによる「デヴォンシャー公爵夫人」ジョージアナの肖像です。美人ですね。

引用元:『デヴォンシャー公爵夫人』

レノルズの作品の、高く結った髪がロココ・スタイル。

18世紀の貴婦人がかぶる大きな帽子

デヴォンシャー公爵夫人が被るつば広の帽子「ゲインズバラ・ハット」

ロココから新古典主義へ

ロココ時代の作品なのに、つるんとして、ちょっとクールな、新古典主義作品の印象がする『キューピッド売り』。

引用元:『キューピッド売り』

ルーヴル美術館La Marchande à la toilette, dite La marchande d’amours

かつてデュ・バリー夫人の城に飾られていた作品

18世紀の古代ブーム ジョゼフ=マリー・ヴィアンの『キューピッド売り』

18世紀前半イタリアで、古代ローマの遺跡が発掘されました。それを機に世の中に「古代ブーム」が起きます。

「新古典主義」は、古代ブームの中で生まれた芸術様式でした。

それでは、山田五郎先生の解説を引用させていただきます。

古典主義とは、①「古典古代(ギリシャ・ローマ文化)を理想とあおぎ、②イタリア・ルネサンスの巨匠たちの作品をお手本とし、③歴史画と宗教画を格が高いとする考え方。

フランスでは17世紀にも、バロックの過剰を嫌いルネサンス的調和を重んじた、ロランやプッサンの古典主義がありました。このため、18世紀末から19世紀前半に主流となった古典主義は「新」をつけて呼ばれます。

山田五郎(著). 2011-7-15. 『知識ゼロからの 西洋絵画史入門』. 幻冬舎. p.66.

この後、17世紀の古典主義との違い、19世紀のフランスで新しい芸術運動が次々に生まれた理由など、わかりやすい解説が続きます。

ロマン主義の章では、アングルのライバルであるドラクロワの作品も紹介されています。

引用元:『ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠』

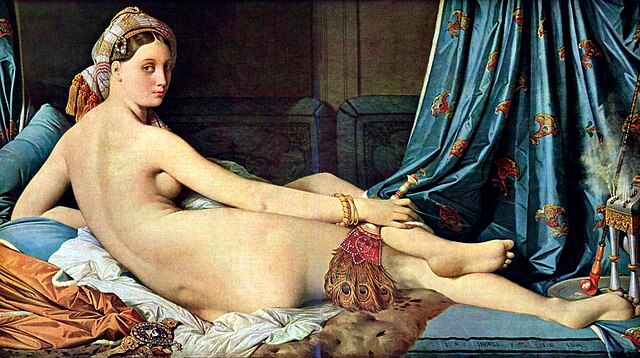

ダヴィッドの新古典主義を継承したアングル。

ルーヴル美術館Une odalisque, dite La grande odalisque

エキゾチックなオダリスクを、アングルも描いています。

フランチェスコ・アイエツの『水浴のスザンナ』とドミニク・アングルの『グランド・オダリスク』

アカデミーの重鎮 カバネルのヴィーナスもお肌つるつる。

『ヴィーナスの誕生』は大きな評判を呼び、ナポレオン3世の買い上げとなります。

引用元:『ヴィーナスの誕生』

オルセー美術館Naissance de Vénus

カバネルは、マネの『草上の昼食』の官展での展示を拒否。

『草上の昼食』は落選した作品を集めた「落選展」で展示されました。

カバネルの『ヴィーナスの誕生』

艶めかしい視線 アレクサンドル・カバネルの『ヴィーナスの誕生』

入門書として本書を手に取られ、「好きだな」とか「いいな」と心を惹かれた絵画があったなら、山田五郎様が「おわりに」で書かれていたように、専門書をひもといたり、街歩きや絵画鑑賞で実物をご覧になることをお勧めします。

コメント