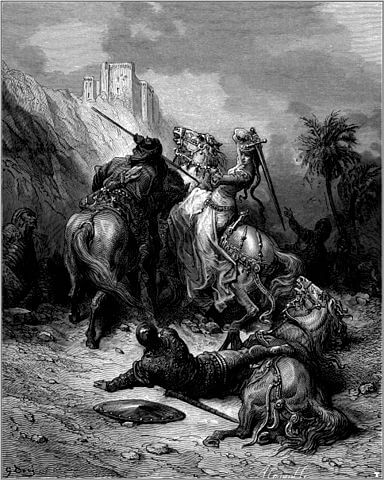

19世紀画家ギュスターヴ・ドレによる戦う女性のエッチングです。女性は第1回十字軍に夫と共に参加していたフロリン・ド・ブルゴーニュでした。

フロリン・ド・ブルゴーニュ( Florine de Bourgogne ) 19世紀 ギュスターヴ・ドレ

引用元:フロリン・ド・ブルゴーニュ

『絵で見る十字軍物語』に掲載されている「強き女」のイメージ。

19世紀フランスの画家ギュスターヴ・ドレによるエッチングです。

イスラム側の記録にも、キリスト教側には武装して戦う女がいる、とある。そのような女たちは、頭から足の先まで武装し馬を巧みに操り、男に負けない闘いぶりであったという。落馬させかぶとをはぎ取って初めて女であることに気づいたと、感心して書いている。

塩野七生(著). 2010-7-1. 『絵で見る十字軍物語』. 新潮社. p.106.

中近東に打ち立てた十字軍国家は、常に周辺のイスラム勢力に脅かされていた。このような環境に生れれば、女であろうと自衛のためには剣を手にしただろう。それに世は、騎士たちがもてはやされた中世である。少しばかり気が強い女ならば、甲冑をつけ槍をもち剣を振うことでも、さしたる抵抗感もなしにやれたにちがいない。なにしろ、殺されるか、でなければハレム行きか、であったのだから。

ここの挿絵になっている女性戦士の名は、フロリン・ド・ブルゴーニュ(1083年-1097年)。

ブルゴーニュ公ウード1世の娘で、デンマーク王子スヴェン( Svend Korsfarer, 英:Sweyn the Crusader, 1050年頃-1097年)の妻です。

ふたりは第1回十字軍に参加しますが、エルサレムへ向かう途中トルコ勢と交戦。共に戦死しました。

19世紀の画家ドレによる十字軍イメージ画集、みたいな感覚でしょうか。実際の十字軍はどうだったんだろうなあと思うのですが、ドレのエッチングは素晴らしいと思います。勿論フロリン・ド・ブルゴーニュの絵が一番気に入っています。電子書籍も出ています。

女性も十字軍に参加

勝手なイメージなのですが、「昔の」戦争には男性が行き、妻たちは留守を守る。残された領地や家を守り、夫の帰還を待つものだと思っていました。

十字軍もそのイメージだったのですが、池上俊一氏の『魔女と聖女』によると、「妻が夫の帰還をけなげに待っているというイメージ」は正確ではないようなのです。

家で待つことなく十字軍に参加した女性。

炊事洗濯には貢献したかもしれませんが、戦力的にはどうなの? 戦いの邪魔にはならなかったのか? と思ってしまいましたが、

軍事遠征である十字軍に女は足手まといで、士気を阻喪させ、軍規も乱れるというのは、近代人の考えなのだろう。

池上俊一(著). 1992-11-20. 『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』. 講談社現代新書. p.187.

え、それって近代人の考え方なの?( ゚Д゚)

では、どういうことかというと、

じつは、十字軍には、夫婦同伴で旅立つのが通常の事態であったようである。教皇ウルバヌスは、男女あわせた全キリスト教徒に訴えかけたのであるし、また、十字軍とは軍事遠征である以上に、長い伝統のうえにたつ集団的な聖地巡礼であったのだから、女性が参加してもなんの不思議もない。十字軍士をなぐさめる娼婦だけが、かれらにしたがったのではない。

また、苦しい旅路と殉教の危険をともなう戦闘によって、聖性にちかづこうというのは、男のみでなく女の願いでもあったのである。

池上俊一(著). 1992-11-20. 『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』. 講談社現代新書. pp.187-188.

聖性に近付きたいとの願いに、男性と女性のどちらがより熱心かということはありませんよね。

十字軍より以前から、人々はイエスの思い出を抱き、聖地への巡礼に赴きました。

本書にあるように、巡礼に向かう人々の胸の中には「もう二度と戻らないかも知れない」という強い思いや覚悟があったことでしょう。

夫が単身で参加しなければならない事情がある場合を除いて、一切の家財道具を積み込み、一族や使用人を引き連れて聖地へ向かう人も多かったのだろうと思われます。

夫婦同伴で行われていた十字軍への参加ですが、まず有名どころでは聖ルイ(ルイ9世)と妻マルグリット・ド・プロヴァンス夫妻、聖ルイの弟シャルル・ダンジューとベアトリス(聖ルイの妻マルグリットの妹)夫妻。

レイモンド・ド・サン=ジルとその妻エルヴィル・ダラゴン、ボドワン・ド・ブローニュと妻ゴドヴェール・ド・テスニーの名前も挙げられています。

夫婦同伴

マルグリット・ド・プロヴァンス( Marguerite de Provence, 1221年頃-1295年12月21日)

フランス王ルイ9世の王妃。プロヴァンス伯レーモン・ベランジェ4世の長女。

1234年5月にルイ9世と結婚し、1248年以降ルイ9世に同行し十字軍に参加。

妹は、イングランド王ヘンリー3世の妃エレオノール、ヘンリーの弟コーンウォール伯リチャードの妃サンシー、ルイ9世の弟シチリア王シャルル・ダンジューの妃ベアトリスです。

ベアトリス・ド・プロヴァンス( Béatrice de Provence, 1229年頃-1267年9月23日)

引用元:ベアトリス・ド・プロヴァンス

ルイ9世の弟シチリア王シャルル・ダンジューの妃。マルグリットの妹です。

十字軍における女性の役割

参加した女性たちの果たした役割ですが、

かなりの数の女性は自ら鎖かたびらを着、兜をかぶり、剣をあやつった。たとえばシチリア島のノルマン人たちの妻がそうであり、そのほか、オーストリアの辺境伯夫人イダも自ら武器をとり、一一〇一年、バイエルン公ヴォルフとともにパレスチナに旅立った。

そのほかにも、勇敢に戦い、剣をふるい、矢をはなち、弩を敵にむけた貴族の女は数多い。しかし、大半の女性は戦士というより援助者であり、水をくんできたり病人を看病したりした。

もっとも雄弁な証言は、『第一回十字軍記』を書いた無名氏のものである。それによると、十字軍士は、ビザンツを去って小アジアにいたりニケーアを占領した後、聖地につき進んで、一〇九七年七月一日、はじめてトルコ軍とあいまみえた。そこでの女性の活躍が活写される。

池上俊一(著). 1992-11-20. 『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』. 講談社現代新書. pp.190-192.

このドリレウムの戦いにおいて、女性たちは十字軍の戦士たちに飲み水を運び、戦う夫たちに声援を送るなどしていたそうです。

戦いは十字軍側の勝利に終わります。

その勝利は戦士たちの果敢な活躍によるとともに、そのかたわらで、輜重隊として、駄獣、家畜、荷車、軍需品、食糧とともにいる、丸腰の「歩兵」の働きに負うところがおおきかった。そしてそのなかに多くの女たちがいて、男たちにまさるとも劣らない働きをしたのである。

池上俊一(著). 1992-11-20. 『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』. 講談社現代新書. p.192.

輜重(しちょう)とは「戦地で必要な糧食・衣類・武器などの軍需品」のことで、輜重隊とは「戦闘部隊に続いて、その部隊の糧食、被服、武器、弾薬などを輸送・補充する部隊」です。

必要な物資がなければ前線の兵士は満足に戦えません。

輜重隊、補給部隊の働きは非常に重要です。

また、マルグリット・ド・プロヴァンスらのように夫に同伴するだけではなく、自ら権力や軍隊を持つ女性たちも十字軍に参加しました。

オーストリアの辺境伯夫人イダ( Ida von Österreich, 1055年頃-1101年9月)

引用元:オーストリアの辺境伯夫人イダ

自分の軍隊を持ち、1101年に十字軍に参加。

消息には「殺害され死亡」説、「捕らわれてハレムに連れ去られた」説があります。興味深いですね。

アリエノール・ダキテーヌ( Aliénor d’Aquitaine, 1122年4月9日-1204年4月1日)

引用元:シノン城聖ラドゴンド礼拝堂の壁画に描かれた騎乗姿のアリエノール

ルイ7世と結婚した後ヘンリー2世と再婚。

吟遊詩人を庇護し多くの文芸作品を誕生させ、フランス、イングランドの宮廷に洗練された文化を広めます。

1147年の第2回十字軍に(物見遊山的に)参加。

エルサレムにやってきた十字軍士たちはパレスチナに国を立て、そこに定住します。

彼らの中にはシリア人やアルメニア人など現地の女性たちと結婚した者もいましたが、「最初は同伴者として連れてきた妻とその地に定住した十字軍士が多かった」(『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』. p.193.)そうです。

国を立ててそこで生活しようというのですから、伴侶や家族を伴ってやってきたのですね。

『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』では中世の女性が、考えていたイメージ以上に能動的で、男性の陰に隠れるだけの存在では決してなかったことがわかります。

ギュスターヴ・ドレの「フロリン・ド・ブルゴーニュ」の絵も、もしかするとそれほど誇張ではないのかもしれません。

『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』の増補版の表紙にはちょっとびっくりしますが、内容は面白いです。中世の女性や人びとの魔女に対する捉え方などに興味がある方にお勧めします。

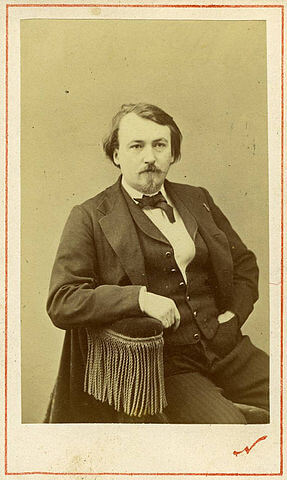

ポール・ギュスターヴ・ドレ( Paul Gustave Doré, 1832年1月6日-1883年1月23日)

引用元:ポール・ギュスターヴ・ドレ

19世紀フランスのイラストレーター、画家(版画家、挿絵画家、彫刻家)ポール・ギュスターヴ・ドレ。

十字軍に寓話に聖書にと、多くのイラストを描いています。

引用元:『赤ずきん』

引用元:『青髭』

- 池上俊一(著). 1992-11-20. 『魔女と聖女 ヨーロッパ中・近世の女たち』. 講談社現代新書.

- 塩野七生(著). 2010-7-1. 『絵で見る十字軍物語』. 新潮社.

コメント

コメント一覧 (2件)

ハンナさん、こんにちは。

女性の十字軍戦士、勇ましいですね。

イスラムの方は、いなかったのでしょうか?

というのも、数こそ少ないけれど、日本にも、モンゴル、中国には女性の兵士がいますから。

ただ、もし現代で徴兵となったら、やっぱり男女の体力の差とかは考慮してほしいところです。

女性で、男子並みに体力のある人は希少ですし、他にできることもあるでしょうから。

いずれにせよ、男女とも兵士として戦った時代があったのだね、と過去の話になってほしいですね。

今日も、興味深いお話をありがとうございました。

ぴーちゃん様

今回も最後に確認して送信したつもりが、またやらかしていたようです。

気付いたのと返信がとても遅くなり、本当に失礼しました。

女性の兵士もいたのではないかと(勝手に)思います。

私も気になっていたので探したのですが、書籍ではほぼ見かけませんでした。

ただ、キリスト教徒側の女性がやれたことなら、同じようにできたと思うのです。

攻撃力に長けた女性なら、むしろそちらの方に回ったかもしれませんよね。

古代ギリシャの時代のペルシャには女提督がいましたし、後世には女海賊たちもいましたから、恐らくいたのではないかと。

仰る通り、本当に男女とも兵士として戦った時代というものが過去の話となって欲しいと思います。