バロックの芸術家ベルニーニが制作した枕とマットレスでまどろむ「ボルケーゼのヘルマフロディトゥス」と、同じルーヴル美術館のコレクション「ヴェッレトリのヘルマフロディトゥス」の画像を掲載。

展示室変更、貸し出し・修復中などで展示されていない場合もあります。美術館のサイトをご確認ください。

『眠れるヘルマフロディトゥス』 (『ボルケーゼのヘルマフロディトゥス』 Borghese Hermaphroditus )

シュリー翼348展示室Hermaphrodite endormi , MR 220 ; N 335 ; Ma 231 ; Ma 231.1

引用元:『眠れるヘルマフロディトゥス』 Sailko CC-BY-3.0

艶めかしい背中からヒップのラインですね。

まどろむ「女性」像の名称は「ヘルマフロディトゥス」。

日本語では『眠れるヘルマフロディトゥス』、『まどろむヘルマフロディトゥス』、『ボルケーゼのヘルマフロディトゥス』という表記になっています。

ヘルマフロディトゥス(ヘルマプロディートス)は、神話に出てくる美の女神アフロディーテと、伝令の神ヘルメスの間に生まれた息子です。

アフロディーテの息子なら女性と見間違えても不思議ではない美貌。

いや、知らなければ、乳房もあることだし、「女性」像だと思ってしまいそう。

引用元:『眠れるヘルマフロディトゥス』 Sharon Mollerus CC-BY-2.0

ヘルマフロディトゥスは男性ですから、当然男性器があります。両性具有です。

引用元:ヘルマフロディトゥス Marie-Lan Nguyen

ヘルマフロディトゥスは母親アフロディーテから受け継いだ美貌が災いし、彼に恋したニンフ・サルマキスに強引に迫られてしまいます。

そしてサルマキスと合体してしまった結果、ヘルマフロディトゥスには乳房と陰茎があるのです。

寝る姿を彫刻で表すというこの奇抜な作品は、背中を主観面としている。しかし、この作品の主要なモチーフは、前面にまわってはじめて理解される。ギリシャ末期の洗練された感覚は、官能的な陶酔も美術の表現の対象としたのである。マットと枕は 17 世紀の彫刻家ベルニーニの作。ローマ出土。紀元前 2 世紀後半のオリジナルによるローマ時代の模刻。大理石製。像の長さ148センチ。

高階秀爾(監修). 青柳正規(責任編集). 昭和60-7-20. 『NHKルーブル美術館 Ⅱ 地中海世界の輝き 古代ギリシャ / 古代ローマ』 日本放送出版協会. p.71.

17世紀、ヘルマフロディトゥス像を発見

このヘルマフロディトゥス像は、1608年にローマのディオクレティアヌスの浴場付近で発見されました。

紀元前2世紀、ヘレニズム文化の香り高いこの彫刻は、ローマ時代に作られたギリシャ彫刻のコピーです。

以前のルーヴル美術館の公式サイト日本語版では、「1608年ローマのディオクレティアヌスの浴場付近にて発見された」となっており、『一生に一度は見たい ルーヴル美術館BEST100』(宝島社)でも、発見は1608年となっています。

現在のルーヴル美術館公式サイトでは、発見は「1618年」となっています。

また、現在の公式サイトでは、ダヴィッド・ラリク( D. Larique )がヘルマフロディトゥス像修復を、ベルニーニが枕とマットレスをを手掛けたのは1620年となっています。

ボルケーゼ一族が所有していたこのヘルマフロディトゥス像は、1807年にルーヴル美術館に収蔵されました。

以前あった日本語版(『この作品の近代史』の項)を参考までに挙げておきます。

1619年スキピオーネ・ボルゲーゼ枢機卿は、バロック時代のイタリア人彫刻家ベルニーニに古代の彫像を寝かせるためのマットレスの制作を依頼した。同じ年にダヴィッド・ラリクは、ヘルマフロディトス自体の修復を手がけた。この作品は、1807年ナポレオンが彼の義理の兄弟に当たる、カミロ・ボルゲーゼ公から一連のボルゲーゼ・コレクションを購入した後、ルーヴル美術館に収集された。ルーヴル美術館のヘルマフロディトスは、最も有名であったが、他の3体の古代の複製彫刻がこの作品と比較される事もあった。ルーヴル美術館に保管してあるヴェッレトリのヘルマフロディトス、フィレンツェ、ウフィツィ美術館のもの、そして未だにローマのボルゲーゼのヴィラに保管してあるものがそれに当たる。

(ルーヴル美術館の『眠れるヘルマフロディトゥス』の解説一部抜粋)

上の引用文中に出てきた「ヴェッレトリ( Velletri, イタリア )のヘルマフロディトス」はこちらです。

ヴェッレトリの『眠れるヘルマフロディトゥス』

statue , MR 222 ; N 426 ; Ma 323

引用元:『眠れるヘルマフロディトゥス』 soham_pablo CC-BY-2.0

公式サイトによると、この像の発見は1795年。

「ボルケーゼのヘルマフロディトゥス」とほぼ同じ時期のローマン・コピーです。

マットレスと枕

所有者となった枢機卿シピオーネ・ボルケーゼは、バロックを代表する天才芸術家ジャン・ロレンツォ・ベルニーニに命じ、この像のための枕とマットレスを制作させました。

引用元:シピオーネ・ボルゲーゼ Daderot CC-Zero

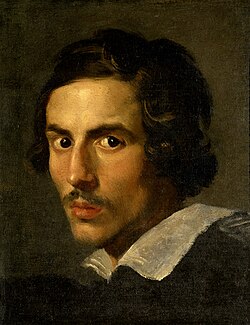

引用元:ベルニーニ自画像

ベルニーニはチャールズ1世胸像も制作しています

風景の中に佇む王『狩場のチャールズ1世』(ヴァン・ダイク作)

引用元:『眠れるヘルマフロディトゥス』 Sailko CC-BY-3.0

引用元:『眠れるヘルマフロディトゥス』 Marie-Lan Nguyen

引用元:『眠れるヘルマフロディトゥス』 Gautier Poupeau CC-BY-2.0

大理石でできているようには思えない、寝心地の良さそうな枕とマットレスですね。

ボルゲーゼ侯爵夫人はナポレオンの妹です

目利きの枢機卿シピオーネ・ボルゲーゼとボルケーゼ美術館のコレクション

ルーヴル美術館で旧ボルケーゼ・コレクションを鑑賞

ボルケーゼ・コレクションの有名古代彫像(ルーヴル美術館シュリー翼)

ボルケーゼ美術館、ルーヴル美術館や大英博物館ほどには名前を聞かなくても、収蔵品は「これ見たことある」と思うものばかり。シリーズ中では一番好きな巻かな。読んで損はない一冊です

両性花をラテン語で言うと「ヘルマフロディトゥス」

『植物学のたのしみ』にこのような記述があります。

多くの花には、雄しべと雌しべの両方がそろっている。両性花、ラテン語では、男神「ヘルメス」と美の女神「アフロディーテ」を兼ね備えた花という意味で「ヘルマフロディトゥス」という。両性花は、自家受粉といって、ひとつの花の中で受精をすませることができる。しかし、植物でもこうした近親結婚を避ける傾向がある。多くの両性花は他家受粉で、同一花や同じ固体からでなく、他の固体からの花粉によって受精する仕組みが発達している。さらに雄しべと雌しべが別々の花をつくる単性花もある。

大場秀章(著). 『植物学のたのしみ』. 八坂書房. p.96.

ヘルメスとアフロディテの名前が合体しています。

男性性と女性性を併せ持つ両性花を「ヘルマフロディトゥス」というのですね。

「第3の性」

『pen』(2015 No.528)の、このルーヴル美術館のヘルマフロディトゥス(ヘルマフロディトスと表記)について。

ヘルマフロディトスはヘルメスとヴィーナスの子で両性具有。初め男だったが、ニンフのサルマキスが彼に恋をし、抱きついたところ身体が合一したとされる。もともと人間には男と女のほかに、第3の性があると考えられ、第3の性はギリシャ語でアンドロギュヌスと呼ばれていた。2つの性のパワーを備えたアンドロギュヌスを脅威に感じたゼウスは、彼らを男女に切り離す。男女が求め合うのはそのためだとされている。

両性具有の神話は中世の錬金術師やネオ・プラトニズムと関係する。錬金術とは、本来の完全なる金が劣化・分裂してさまざまな金属に分かれたのを元に戻そうという思想。人間も男女合一だったが分かれてしまったので、元の完全な人間に戻そうというわけだ。ただ錬金術が望む完全な人間とは、両性具有ではなく不老不死だった。

『pen』(2015 No.528). p.105.

「猟奇趣味の産物」

また、このヘルマフロディトゥスの両親(両神)とヘルマフロディトゥスは「関係がない」とある書籍もあります。

ヘルマプロディトスは、ヘルメスとアプロディテの子といわれ半陰半陽である。事実はこの両神には関係がなく、男女両性を兼ね備える若者の像ヘルマプロディトスが、アレクサンドリア時代(紀元前四-三世紀)以後の猟奇趣味の産物として制作されたものである。後代の伝記によるとハリカルナッソスの近くのサルマキスの泉に住む水精が男女身体の結合を願って半陰半陽となったといわれる[パリ、ルーヴル美術館、ローマ国立美術館]。

三輪福松(著). 1996-10-1. 第2刷発行. 『西洋美術の主題と物語 ギリシャ神話と聖書から』. 朝日選書. p.26.

男性でもあり女性でもある。双方の特徴を持つ美しい像がこの世に誕生したことが、単純に嬉しい。

サルマキスとヘルマフロディトゥス

『サルマキスとヘルマフロディトゥス』( Salmacis et Hermaphrodite ) 1600年代前半 フランチェスコ・アルバーニ

ドゥノン翼716展示室Salmacis et Hermaphrodite , INV 19 ; MR 8

泉のヘルマフロディトゥスを見て恋をするサルマキス。

フランチェスコ・アルバーニは、ボローニャ派の画家カラッチ一族の元で学びました。

1600年代初め、アンニーバレ・カラッチの助手として旧知のグイド・レーニとともにパラッツォ・ファルネーゼ(ファルネーゼ宮)の壁画制作に携わりました。

『サルマキスとヘルマプロディートス』( The Metamorphosis of Hermaphrodite and Salmacis ) 1516年頃 ヤン・ホッサールト ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館所蔵

首を絞めているようにしか見えませんが、強引に迫っている図です。

『サルマキスとヘルマプロディートス』( Hermaphroditus and Salmacis ) 1580年頃 バルトロメウス・スプランヘル 美術史美術館蔵

美術史美術館Hermaphroditus und die Nymphe Salmacis

こちらは、お尻の窪みと脱ぎかけたサンダルに強い意思を感じます。

上気しているのか、いくらか赤味を感じるサルマキスの肌。

身の捩り方が、なんともセクシーですね。

ヘルマフロディトゥスはサルマキスに気付かず、無防備にくつろいでいます。

- 高階秀爾(監修). 青柳正規(責任編集). 昭和60-7-20. 『NHKルーブル美術館 Ⅱ 地中海世界の輝き 古代ギリシャ / 古代ローマ』 日本放送出版協会.

- 『pen』. 2015. No.528.

- 三輪福松(著). 1996-10-1. 第2刷発行. 『西洋美術の主題と物語 ギリシャ神話と聖書から』. 朝日選書.

- 大友義博(監修). 2014-10-12. TJMOOK 『一生に一度は見たい ルーヴル美術館BEST100』. 宝島社.

- アンリ・ロワレット(総監修). 2005-2-6. 『別冊太陽 ルーヴル美術館』. 平凡社.

- 『植物学のたのしみ』 大場秀章(著) 八坂書房

『ヴェルサイユのディアナ』はヘルマフロディトゥス像と同じルーヴル美術館のシュリー翼348展示室で観ることができます

シュリー翼348展示室の旧ボルケーゼ・コレクションの数々