ミイラ作りやお肌のケアに欠かせない香料。古代エジプトには「キフィ」という有名な香料がありました。

最初は宗教儀式に使用

強い日差しの下で肌を保護するために香りの付いた軟膏(香膏)を体に塗ったり、ファラオの宮廷の人たちはユリの香膏で香りをつけたかつらをかぶっていたそうです。

最初、香料は、神への供物として使われていました。

祭壇で、ミルラ(没薬(もつやく))などの香り高い樹脂を燃やしたのです。

引用元:ミルラ(没薬)

鎮静薬にもなり殺菌作用にも優れるミルラは、ミイラとなる遺体の防腐処理のために使用されていましたが、日没時に焚かれた香・キフィにも配合されていました。

キフィ( Kyphi )

古代エジプトの人々は、様々な香料をブレンドして使用していました。

その中でもキフィというお香はレモングラス、ショウブ、シナモンなどの芳香植物と乳香などの樹脂を混ぜてくだきハチミツをくわえて練り固めたもので、宗教儀式だけでなく、薬や屋内の消臭、口臭予防、芳香を楽しむなどあらゆる用途に重宝されていました。

渡辺昌宏(著). 『香りと歴史 7つの物語』. 岩波ジュニア新書.p.8

「キフィ」( kyphi )は大変有名なエジプトの精油です。

香草、樹皮、桂皮、シナモン、ハッカ、ジュニパー、ヘナ、干しブドウなどを数日間ワインに漬け込み、蜂蜜とテレビン油(松脂(まつやに)から得られる揮発性の精油)を混ぜ合わせます。

そしてこれらを一緒にし、没薬を加え、最後に全体を混ぜ合わせます。

神殿への捧げ物としては勿論、または贈り物としても用いられたキフィ。

体や衣服だけでなく、焚いて、家の中をかぐわしくしたりすることにも使われました。

紀元前1550年頃の医術が書かれた『エーベルス・パピルス』に、キフィに関する古いレシピが記されています。

もし古代エジプトに旅行に行ったら、記念に、おみやげにアクセサリーや香油を手に入れたい!

『古代エジプトトラベル王国ガイド』でも、香はおススメの買い物のひとつに挙げられています。

ラムセス2世の治世の古代エジプトを旅行する時は、このガイドブックを持って行きましょう。

こういう本大好き。

外国にも輸出されたエジプトの香料。

古代のギリシア人やローマ人にとっても、キフィは重要な香料でした。

エジプトは香料入り軟膏(香膏)でも有名で、ひじょうな高値で売買された。最も有名なもののひとつはサグディ Psagdi で、エジプト産のユリ油もひじょうに珍重され、国外にまで名がひびいた。もうひとつの高価な香膏はクァムイ Qam’ey で、第20エジプト王朝の終わりごろ、時のファラオからムアエムの町の総督に、銀の壺二個に入ったクァムイが贈られた。

そのほか評判のよかった香料としては、ベン油 〔ワサビノキの種子から採る香油。モリンガ油〕 と没薬とホワイトシナモンからなるメンデシウム Mendesium 、アーモンドで香りをつけ、蜂蜜、ワイン、樹脂、没薬、ショウブを含んだメトピウム Metopium 、シナモンで強烈に香りをつけた、手足専用のエジプティウム Agyptium 、ヘンナの花から抽出した、緑色をしたシプリウム Cyprinum などがあった。

C.J.S. トンプソン(著). 駒崎 雄司(訳). 『香料文化誌 -香りの謎と魅力-』. 八坂書房. p.23.

ギリシアの歴史家プルタルコス(46年頃-120年以後)も自身のキフィのレシピを残し、このように述べています。

これら芳香物質は眠りを誘い、悩みをやわらげ、夢を快くする。その成分はいずれも夜を心地よくするのが特色で、効果が著しく現れるのも夜間である。

C.J.S. トンプソン(著). 駒崎 雄司(訳). 『香料文化誌 -香りの謎と魅力-』. 八坂書房. p.23.

夜眠ることが楽しみになりそうですね。

身だしなみ

古代エジプト人たちは体をきれいにしていました。

ノミやシラミなどの虫を寄せ付けないという効果もあったため、体毛は定期的にカミソリで剃ったり、むしり取ったりしました。

暮らしに余裕のないひとたちはカミソリの代わりに火打ち石を使っていましたが、貴族女性のお墓からは、金属製の毛抜きやカミソリ、砥石などを含むメイク道具一式も見つかっています。

下は、紀元前1550年から紀元前1458年頃の鏡や容器。

引用元:毛抜き、コール入れ

メトロポリタン美術館:Cosmetic set of Kohl Tube and Applicator, Razor, Tweezers, Whetstone, and Mirror

シェービングローションの代わりには安価な油を使用していました。

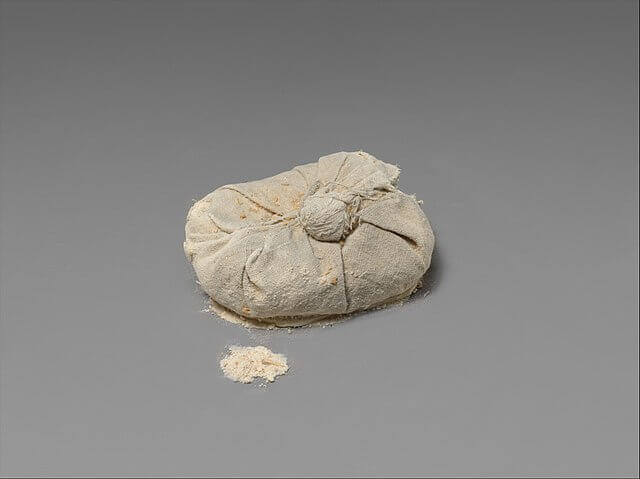

脱毛や除毛をした後は身体を頻繁に洗いますが、当時は石鹸が無かったため、ナトロンの灰やソーダで汚れを落としました。

引用元:ナトロンの袋

ナトロンもミルラと同じようにミイラ作りに使われました。ナトロンも非常に用途が広い物質です。

エーベルス・パピルスに書かれた、紀元前1550年頃のニオイの悩みに対する対処法

- 体を洗っても取れない体臭があったら?

-

ダチョウの卵、亀の甲羅、タマリスクの枝のコブ、これらを焙じてよく混ぜ、体にすり込む。

- 口臭予防は?

-

植物の根から作った練り歯磨きと、それを塗った木の枝か堅い葦を噛み、没薬、乳香、イグサの実、シナモンなどを小さく丸めたものを噛む。

スキンローション

1922年にツタンカーメンの墓が発掘されました。

その際、紀元前1350年頃のものと見られるアラバスタ―(雪花石膏製)の香膏壺がいくつか見つかり、その一部には香料が入っていました。

驚くことに、3000年前の油性の軟膏はまだ香りを保っていたのです。

引用元:黄金の玉座 H.-P.Haack

ツタンカーメンの体に香油を塗る妻アンケセナーメンの図です。

仲睦まじい姿に見えますが、『エジプト神話の図象学』によると、これは「恋し合うふたりの姿ではない」のだそうです。

頭上のアレはボディフレグランスではなかった

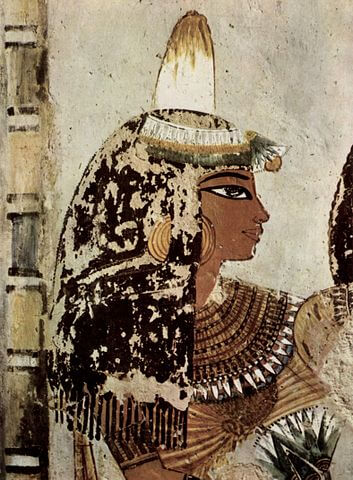

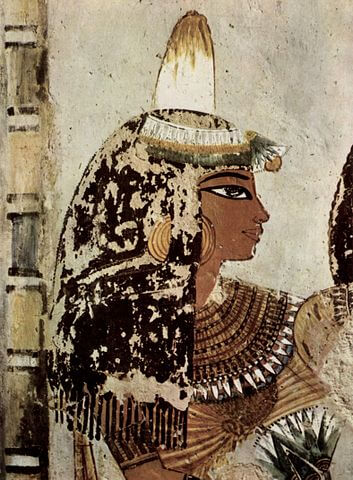

引用元:メンナの墓の壁画に描かれた女性

上の絵では、長い髪のかつらの上に何かが載っています。

今までこの「なにか」は、「ボディフレグランスではないか」と考えられていました。

男女ともにロータス(睡蓮)の香りを楽しみ、女性たちは、おしゃれの一環としてボディフレグランス(香料を含ませて円錐型に固めた脂を頭の上にのせ、時間がたつと熱で溶け出し芳香のある脂が体に流れるアイテム)なども使っていました。

渡辺昌宏(著). 『香りと歴史 7つの物語』. 岩波ジュニア新書. p.7.

2020/04/25 10:20配信の NIKKEI STYLE の記事「エジプト壁画でよく見る、頭の上のアレを発見! でも正体は依然として謎(NIKKEI STYLE) – Yahoo!ニュース」 で、この「円錐形のもの」が記事になりました。

この記事によると、この「円錐形のもの」は長いこと壁画やパピルスに描かれてはきましたが、実物は見つかっていませんでした。

しかし、古代エジプトの都市アマルナの寺院から実物が発見されたという論文が 2019/12/10 付けで学術誌「Antiquity」に発表されました。

その本当の用途、意味はまだはっきりしていないようですが、「円錐形のもの」は今まで考えられていたような「脂の塊」ではないことがわかりました。

この先もすごい発見がありそうですね。実に楽しみです。

- 渡辺昌宏(著). 『香りと歴史 7つの物語』. 岩波ジュニア新書.

- C.J.S. トンプソン(著). 駒崎 雄司(訳). 『香料文化誌 -香りの謎と魅力-』. 八坂書房.

- シャーロット・ブース(著). 月森 左知(訳). 2010-3-10. 『古代エジプトトラベル王国ガイド』. 創元社.

コメント