豊かなポルトガルから神聖ローマ皇帝のもとに嫁いできた、王女エレオノーレの衣裳についてです。

エレオノーレ・ヘレナ・フォン・ポルトゥガル( Eleonore Helena von Portugal, 1436年9月18日-1467年9月3日)

エレオノーレ・ヘレナ・フォン・ポルトゥガルは神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の皇后です。

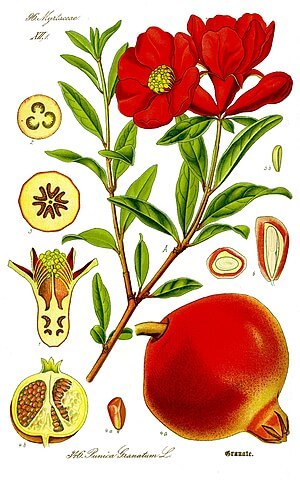

右胸と左肩付近に、ザクロのモティーフが見られます。

神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の皇后エレオノーレのまとう豪華な服は、おそらくイタリア製のヴェルヴェットであろう。左胸には抽象化したザクロからカーネーションらしき花が展開するパターンが見え、右胸と左上腕部には赤い実がのぞくザクロが3つずつ確認できる。

鶴岡真弓(編著). 2014-6-10. 『すぐわかるヨーロッパの装飾文様』. 東京美術. p.101.

ブルーオニオン。本当は玉ネギではなく、

引用元:ブルーオニオン(マイセン)

マイセン磁器の代名詞とも言える、「ブルーオニオン」。

しかし、実はこの丸っこいのはオニオン(玉ネギ)ではなく、元は柘榴(ザクロ)でした。

引用元:ブルーオニオン(マイセン)

引用元:ザクロ

東洋の磁器に描かれた、西洋人には見慣れないエキゾチックな果実ザクロ。

最初こそ忠実に写し取られていましたが、次第に職人たちの身近にある、馴染みのある玉ネギに姿を変えていった、という説が有力です。

その真紅とも言える赤色。固い皮の中にぎっしりと詰まった果肉。

多子多産や豊穣のイメージと結びついたザクロは、古代ギリシアの神話(冥界の果実)やキリスト教の絵画にも見られます。

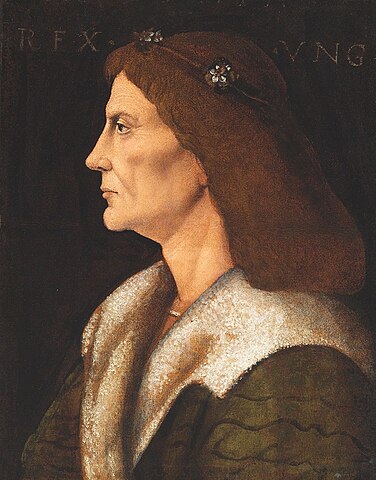

皇后エレオノーレの息子、後の神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の肖像画もザクロを手にしています。

引用元:神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世

本作はマクシミリアンの死後に描かれたもののようです。

「多子多産」「豊穣」を表すザクロを描き込むことで、婚姻政策によるハプスブルク家の繁栄を示唆していると言われています。

こちらは冥界の王に連れ去られた神話の女性プロセルピナ(ペルセポニー、またはペルセフォネー)。

引用元:『プロセルピナ』

冥界の死の果実であるザクロを口にしてしまったため、プロセルピナは一年のうち決まった期間しか愛する母親と暮らせません。

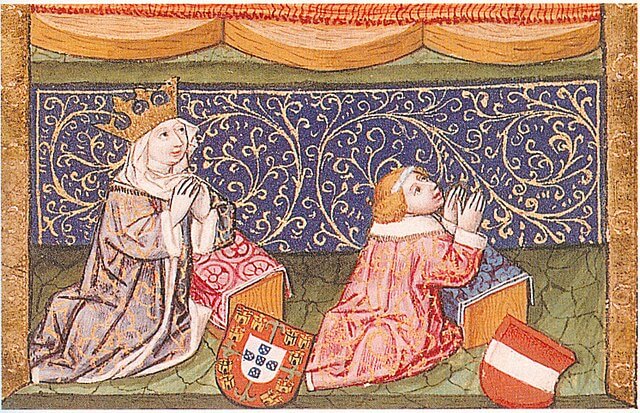

神聖ローマ皇帝との対面時の衣裳

エレオノーレは髪をおさげに結っていますが、これはこの当時の女性を描いた肖像画によく見られる髪型です。

エレアノールのガウンの深い襟あきには薄いパートレットがかかり、袖はいくつかに分かれた手の込んだ作りで、非常にたっぷりとしたランジェリー・スリーブが花綵のように垂れている。スカートは、わずかに裾を引いている。

ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房. p.195.

花綵(はなづな)とは 「植物の花・実・葉などを綱状に編んだ飾り」(Weblio辞書)。

また、「パートレット」( Partlet )ですが、『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』によると、16世紀頃、「深く大きくあいた襟ぐりの内側に薄い布をかけ、その下に刺繍を飾ったパートレットを着けるようになった」とあります。

16世紀半ばの豪華なパートレットの例として、エレオノーラ・ディ・トレドの格子状のものを挙げてみました。

引用元:『エレオノーラ・ディ・トレドと息子ジョヴァンニ』(1544年頃 ウフィツィ美術館)部分

ピントゥリッキオの絵のエレオノーレの襟ぐりも大きく開いており、そこに薄い布がかかったような描写がされています。

袖にはスリットが入っていて、そこから別の布(リネンかな?)をのぞかせています。

神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の娘で、エレオノーレの孫に当たる、ネーデルラント総督マルグリット・ドートリッシュ。

このマルグリットの衣裳も、パートレットが付いています。

引用元:マルグリット・ドートリッシュ

神聖ローマ皇帝と結婚した筈なのに…

引用元:神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世皇后エレオノーレ Desconhecido

陽光輝くポルトガルのリスボンで、エレオノーレは王女として生まれました。

南国育ちそのままに、快活で生気に溢れ、何の憂いもない楽しい少女時代を過ごした。植民地貿易で今をときめくリスボンの王宮では、高価なじゅうたんが敷き詰められ、四壁は豪華なフランドル製の壁掛けで覆われ、冬でも心地の良い暖かな暮らしをしていた。王女が成長するにつれて、彼女を嫁にと求めてくる若者や君主たちは数多かったが、それまでいかなる相手も断っていたエレオノーレは、ウィーンの皇帝からの求めにだけは直ちに応じた。

『ハプスブルク家の女たち』 江村洋(著) 講談社現代新書 p.17.

エレオノーレが求婚に応じたのは何故か。

皇帝と結婚すれば、自分は帝妃になれるからです。

莫大な持参金を携え、15歳で彼女は輿入れして来ました。

新郎となる神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世は当時36歳。

引用元:フリードリヒ3世

美術史美術館:Kaiser Friedrich III. (1415-1493), nach einem verlorenen Original von 1468

王女を気に入ったというのではなく、新妻が運んでくる莫大な持参金が目当てだった。15世紀のポルトガルは海上貿易で巨利を得ており、万年金欠病のフリードリヒはこの結婚に大きな期待をつないだのだ。

『ハプスブルク家の食卓』 関田淳子(著) 新人物文庫

万年金欠病…。

エレオノーレは海を越えてリヴォルノ港に到着、シエーナの地でフリードリヒと顔を合わせました。

1452年、ふたりはローマで結婚します。

しかし、神聖ローマ皇帝などといっても、フリードリヒ3世は領地も少なく、借金を抱えて万年金欠病。

大変な倹約家で、自ら畑も耕していました。

結婚してから実情を知ったエレオノーレは愕然としたといいます。

当時のフリードリヒの宮廷は、ウィーンの南のウィーナー・ノイシュタットに置かれていた。ここは王宮というにはあまりにこぢんまりしていて、どちらかというと砦に近かった。どこもかしこも監獄のように薄暗く、粗野で、寒々としていた。ポルトガルの故郷のような豪奢な生活はどこにもなかった。エレオノーレは夫が神聖ローマ帝国の皇帝であるということに、甘い幻想を抱いてきた。この時代のポルトガルは海外貿易が最も発達し、世界でも有数の先進国だったから、その国の王女に生まれたエレオノーレは、皇帝も同じほど豊かなのだろうとしか思っていなかった。ところがそれはとんでもない間違いだった。

(『ハプスブルク家の女たち』 江村洋(著) 講談社現代新書 p.19.

寡黙で質素、ケチ。妻をほったらかして読書や占星術にはまり、畑で野良仕事をする皇帝。

大きく異なる金銭感覚に加え、性格も全く異なるふたりでした。

1459年に待望の男児が生まれます。

しかしあまり夫婦仲が良くないことから、この子どもの父親はフリードリヒではないと噂されました。

育ったのは王子マクシミリアンと王女クニグンデの2人だけでしたが、夫妻の間には合計5人の子どもが生まれていますので、「子どもの父親はフリードリヒではない」という可能性は低そうです。

フリードリヒ3世は「神聖ローマ帝国の大愚図(グズ)」と言われ、覇気に乏しい優柔不断な人物とされてきました。(参考:『ハプスブルク帝国』 講談社現代新書)

1462年、野心を抱くフリードリヒの弟アルブレヒトとの争いで、エレノオーレとマクシミリアンはヴィーンの王宮に幽閉されます。

しかし、アルブレヒトは1463年に死去。暗殺だったとも言われますが、彼の死によってフリードリヒは再びヴィーンを治めました。

その後、今度はハンガリーから侵略され、ハンガリー王マーチャーシュ1世が1485年にヴィーンに入城します。

引用元:マティアス・コルヴィヌスの肖像

追放されたフリードリヒはリンツに宮廷を移します。

マーチャーシュ1世が1490年に没した後、フリードリヒはヴィーンに戻りました。

引用元:皇后エレオノーレと息子マクシミリアンの細密肖像画 Desconhecido

母の愛と期待を受けて、王子マクシミリアンは元気に育ちます。

明るい気質は母から受け継いだらしく、陰気で寡黙な父と違い、好奇心旺盛、陽気で誰からも好かれる性格でした。

1465年に王女クニグンデを産んだ後エレオノーレは体調がすぐれず、1467年に他界します。

長じて「中世最後の騎士」とうたわれたマクシミリアンは、自身の結婚も含めた婚姻政策で、ハプスブルクの名を後世に残したのでした。

引用元:皇后エレオノーレ胸像

美術史美術館のサイトによると、エレオノーレの胸像はマクシミリアンによる注文のようです。

マクシミリアンの妹クニグンデはバイエルンの「狡猾公」に嫁ぎました。

ティッセン=ボルネミッサ美術館:Portrait of Kunigunde of Austria

- 鶴岡真弓(編著). 2014-6-10. 『すぐわかるヨーロッパの装飾文様』. 東京美術.

- ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房.

- 岩崎周一(著). 2017-8-20. 『ハプスブルク帝国』. 講談社現代新書

- 『ハプスブルク家の女たち』 江村洋(著) 講談社現代新書

- 『ハプスブルク家の食卓』 関田淳子(著) 新人物文庫

コメント