農業が盛んだった古代エジプトでは、様々な食べ物が食べられていました。墓に描かれた壁画や副葬品の多くに、召使いと思われる人物が粉を挽いたり、パンを焼いたりしている場面が見られます。

「古代エジプト人はパン食い人」

2世紀頃の古代ギリシャのアテナイオスは『食卓の賢人たち』を著し、その中で当時のエジプト人をこのように評しました。

「エジプト人はパン食い人で、キュレスティスというパンを食べ、オオムギからつくる飲み物を飲んでいる」とギリシャのヘカタイオス(紀元前六-前五世紀)記していたと、アテナイオスが伝えている。

舟田詠子(著). 2014-7-2. 『パンの文化史』. 講談社学術文庫. p.106.

てことは、古代エジプトの人々はパンをよく食べていたんですね。

古代エジプトにおけるパンの歴史は結構古い。当時のパンは一体どんなお味、食感だったのでしょう。

パンはエジプトの最も古い食べ物であり、先王朝時代(紀元前3500年頃)から食されていた。初期の材料は大麦や雑穀、加熱してもみがらを取り除いた小麦だった。大麦や雑穀はそもそもグルテンの含有量が少ないし、小麦も熱すればグルテンが減ってしまう。初期のパンはさぞかし固くて噛みごたえがあったことだろう。

ミシェル・ベリディルージョンソン(編著). 吉村作治(日本語版監修). 『ファラオのレシピ 古代エジプトの料理ブック』. p.60.

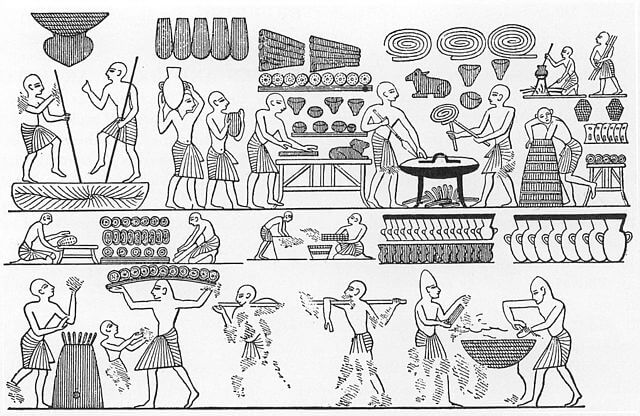

下は『パンの文化史』(講談社学術文庫)で紹介されている、パン焼きの図です。

これは、エジプト新王国・第20王朝の2代目のファラオ、ラムセス3世(在位:紀元前1186年頃-1155年頃)の墓に描かれたもの、を書き起こしたものです。

上段左から、足で生地をこねる人。

壺の下にパン生地と液を運ぶふたりの人がいます。

そしてパン生地を丸め、渦巻きの形をした菓子を棒の先に付け、蓋付きの鍋で揚げています。

人々の上には、出来上がった渦巻の菓子、牛形のパン、三角パン、丸パンがあります。

きっと美味しいんでしょうねえ。美味しくない筈が無い!

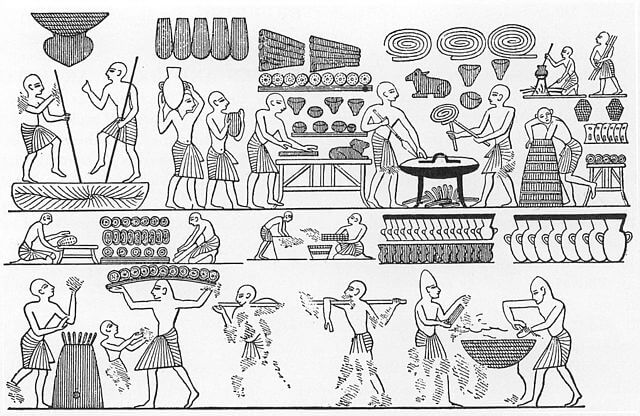

下の画像は、お墓から出土したパン。現代のお店で売られていても全く違和感ないですね。

引用元:様々な形のパン Museo Egizio, Turin CC-BY-2.0-IT

『ファラオのレシピ 古代エジプトの料理ブック』に、「パンはあらゆる総菜とともに供され、手で食べられない料理をすくう食器代わりに用いられた。」とあります。

汁気のある食材でも、そのパンの上に載せれば食べやすいですからね。

皿代わりに使ったパンも水分が滲み込んで、そのまま食べられます。

中世ヨーロッパでも、パンを皿代わりやまな板代わりに使うことがありました。

料理を盛ったり肉を切ったりするのに使われていたのはパン、または、それに代わる木製の板皿で、フランス語でトランショワール(トランシュワール)、英語でトレンチャーと呼ばれていました。

中世の王侯貴族の宴会の様子

この書籍も詳しいです。人類がいつからパンを食べていたのか、という歴史も興味深いですが、どのような食べられ方をしていたか、食感とか味はどうだったのかが気になります。読むといろんなパンが食べてみたくなります

『パンの文化史』に関する記事( hanna and books )

パンとビール

パンとビールは給与として支給されることもありました。

『クレオパトラとエジプトの謎』(宝島社)によると、イーストが加えられたビールはどろどろしていましたが、ビールは日常的に飲まれており、どこの家庭でもパンとビールは自宅で作っていたようです。

『パンの文化史』から一部引用します。

古代エジプトでは、パンとビールが基本の穀物食であった。新王国(紀元前約一五六七年-一〇八五年)では、パンはエンマーコムギ製でサワー種で発酵させたキュラスティスが常食されていた。パンは、そのほかビール用にもつくられていた。オオムギの麦芽で作ったパンを、水に漬けて発酵させ、その発酵液を漉したものがビールである。それに粉挽き女たちも、すでに第三王朝期(紀元前約二六八六年-前二六一三年)の宮廷で、パン用の粉挽き組とビール用麦芽の粉挽き組とが別々に組織されていたという。パンはエンマーコムギばかりでなく、オオムギでもつくっており、それぞれの実物が発掘され、世界各地の博物館に保存されている。

舟田詠子(著). 2014-7-2. 『パンの文化史』. 講談社学術文庫. p.106.

ビールは「液体のパン」

今から約5000年前のメソポタミアやエジプトで飲まれていたビールは、かなりどろどろしていたそうです。

ビールの歴史は古く、メソポタミアで既に飲まれていたが、それがエジプトに入って大繁栄した。

エンマ麦や大麦で作ったパンが主食だったが、パンとビールは密接な関係を持って普及した。その起源で言うと、パンからビールを造ったという説と、それぞれ別々に発達したという考えとがあるが、とにかくエジプト人にとってビールは不可欠の日常食品だった。ビールといっても今日のようなものでなくーまだホップを使うことはなかったー、かなり濃いドロドロしたものだった。文字通り「液体のパン」だったのである。

山本博(著). 2018-3-1. 『ワインの世界史』. 日経ビジネス人文庫. p.50.

栄養価は高そうです。

当時のビールはどろどろで「飲むパン」「液体のパン」とみなされ、大衆にもなじみ深いものになっていった。原料のムギが簡単に入手できたためである。しかし、当時のビールには「苦み」がなく、低アルコール濃度の気の抜けた飲みものにすぎなかった。

宮崎正勝(著). H20-9-20. 『知っておきたい「酒」の世界史』. 角川ソフィア文庫. p.47.

苦みもなく気の抜けた飲み物…現代のビール好きからすると一瞬「なんだかなー…」となってしまいそうですが、当時は単なる嗜好品ではありません。

また、当時の技術では、上手にビールを長期保存することは難しいものでした。

完全発酵には一週間かかったので、ほとんどのビールはそれよりもかなり早い時期に、まだ発酵中の段階で飲まれていたと思われる。そうしたビールは、現在のものと比較するとアルコール度数は低いが、酵母が豊富に浮遊しており、したがって酵母に含まれるタンパク質とビタミン類もかなり多かったはずだ。生活様式が狩猟型から農耕型に移ったことで、特にビタミンBの一般的な摂取源である肉類の消費は減少したが、ビールがその不足分を補う働きをしたのであろう。

さらに、ビールは水を沸かして作ったため、たとえ小さな集落であっても、人間の排泄物ですぐに汚染されてしまう生水より安全な飲み物だった。

トム・スタンデージ(著). 新井崇嗣(訳). 2007-3-20. 『世界を変えた6つの飲み物 ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、紅茶、コーラが語るもうひとつの歴史』. インターシフト. p.30.

その5000年前の古代エジプトで、「麦芽を焼いたパンを砕いて水に溶かし、細長い壺で発酵させた」ヘクトというビールが作られました。

『知っておきたい「酒」の世界史』によると、記録では、水で割らないとワインと同じくらい強いビールもあったということです。

当時は貨幣経済ではなかったため、役人やピラミッド建設に携わる労働者への給料は現物支給でした。

人々が税として神殿に納めた穀物やその他の品物を、公共の労働の対価として再分配したのです。

エジプトのギ ザで、ピラミッドの建築に携わった労働者の賃金はビールだったと書かれた資料が、彼らが寝起きしていたとされる近くの町で発見されています。

ピラミッドが建築された紀元前二五〇〇年頃、労働者に対する標準的な配給はパン三~四斤と、かめ二つ分(約四リットル)のビールだった。労働者をまとめた監督者や官吏は、もっと多くのパンとビールを受け取った。

トム・スタンデージ(著). 新井崇嗣(訳). 2007-3-20. 『世界を変えた6つの飲み物 ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、紅茶、コーラが語るもうひとつの歴史』. インターシフト. p.45.

勿論飲み過ぎる人たちもいたようですが、 栄養価の高いこの食品を子どもに積極的に摂らせるように勧める場合もありました。

あるエジプトの碑文には、学齢期の息子には健全な成長のために、ビール二かめと小さめのパン三斤を毎日与えるように、と女性に対して強く促す記述も見られる。

トム・スタンデージ(著). 新井崇嗣(訳). 2007-3-20. 『世界を変えた6つの飲み物 ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、紅茶、コーラが語るもうひとつの歴史』. インターシフト. pp.45.-46.

古代のエジプト人にお気に入りのビールは、甘く、泡だたない、どろどろした飲みものだった。不純物がいっぱい浮いているので、飲むときは漉すためにストローを使うのがふつうだった。(中略)アルコールを楽しむというより、栄養食品の一種として飲まれたのである。

ティルディスレイ(著). 細川晶(訳). 『イシスの娘 古代エジプトの女たち』. 新書館. p.136.

『イシスの娘』ではビールの醸造について下記のように説明しています。

挽いた粉に水を混ぜ、固い生地になるまで良くこね、イーストを入れてから天火で軽く焼く。こうすると生地がぼろぼろになるので、それを発酵壺に入れ、練った粉をさらに足して、ビールを加えてやる。これが醸成すると、壺の中にある篩を通してビールが染み出してくる。下に溜まったビールはそのままさらに発酵させ、おいしい酸味が出るまで待つのである。

ティルディスレイ(著). 細川晶(訳). 『イシスの娘 古代エジプトの女たち』. 新書館. p.136.

古代エジプトの神話

ビールが女神の人類抹殺計画から人間を救う(古代エジプトの神話)

古代エジプトのビールはどろどろしていたそうです

デザートとかケーキは食べていた?

砂糖はありませんでしたが、お菓子「スイーツ」はありました。

牛乳やハチミツは手に入りましたし、ラムセス3世の墓に描かれた絵には「籠にはいった果実を煮る人」もいます。

イチジクやブドウ、ザクロも豊富に穫れますから、生で食べたり煮たりして、デザートやおやつにしていたようです。

一日に2回だったという古代エジプト人の食事。

一般庶民は、朝はチーズや牛乳、夜はパン、野菜、魚、ビールを食べていました。割とバランスが取れている食生活ですね。ケーキなどはお祭りや特別な日に口にしていたようです。(参考:『クレオパトラとエジプトの謎』. 宝島社 )

ツタンカーメン王の「エンバーミング・カシェ」(「ミイラ処理したものの隠し場」と称される遺構)からは、葬儀の最後に故人と最後の会食を行った証拠の食べ物も出土しており、この会食のメニューには果物やケーキもあったそうです。(参考:『古代エジプトの埋葬習慣』. ポプラ社 )

料理と数学「ペスゥ問題」

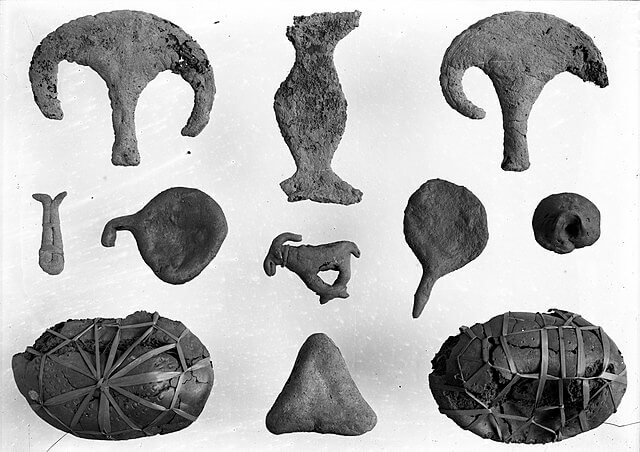

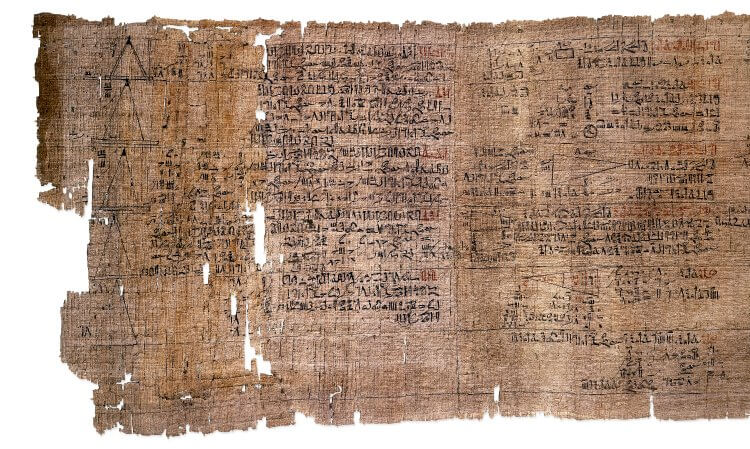

引用元:リンド数学パピルス

大英博物館に収められているリンド・パピルスには、ビールとパンを用いた数学の問題が書かれています。

『NHKスペシャル 知られざる大英博物館 古代エジプトの数学問題集を解いてみる』の、問11に、

2 ペスゥのビール 10 杯は、5 ペスゥのパン何個と交換できるか?

という問題があります。 その答えは、

2ペスゥのビール 10 杯に必要な粉は, 10 ÷ 2 から 5 ヘカトです。ここから 5 ペスゥのパンを作るのですから, 5 × 5 個で 25 個のパンができあがります。原料が等しいパンとビールはおなじ価値なので, パン 25 個と交換できます。

三浦伸夫(著). 2012-6-30. 『NHKスペシャル 知られざる大英博物館 古代エジプトの数学問題集を解いてみる』. NHK出版. p.70.

私など数字が出た瞬間に脳がフリーズですが、このような問題を「ペスゥ問題」といいます。

ペスゥを用いたリンド・パピルスやモスクワ・パピルスにはたくさんありますが、料理が数学問題のひとつのジャンルを作った例は、他の文明圏では存在しないようだとのことです。

その「ペスゥ」とは、

…ペス(料理する)から派生した単語で, 材料1ヘカトあたりからできあがる料理の量です。具体的には,

ペスゥできあがったパンの個数やビールの杯数材料となる穀物の量

です。したがって, ペスゥの値が大きいほど, 少ない材料で作られた薄いパンやビールとなり, 価値が低いということになります。

これは料理比ということになるかもしれませんが, あくまでも1ヘカトあたりの実測値ですので, 厳密に言えば比というわけではありませんし, 古代エジプトにはそもそも比という概念がありませんでした。いずれにせよ, ペスゥでパンやビールの相対的価値を示しているわけです。

三浦伸夫(著). 2012-6-30. 『NHKスペシャル 知られざる大英博物館 古代エジプトの数学問題集を解いてみる』. NHK出版. p.52.

もとは測る容器そのものだったヘカトは、次第に穀物の容積を測る単位となりました。

1ヘカト10ヒン320ロー

しかしその実際の量は時代によりまちまちで, リンド・パピルスの書かれた中王国では, おおよそ 4.54 リットルです。

三浦伸夫(著). 2012-6-30. 『NHKスペシャル 知られざる大英博物館 古代エジプトの数学問題集を解いてみる』. NHK出版. p.53.

ぜひこの問題集に挑戦してみてくださいませ。

数学の問題だけでなく、パンやビール、飲み過ぎた酔っぱらい、読み書きができた古代エジプトの書記に関する話なども面白いです。

- 舟田詠子(著). 2014-7-2. 『パンの文化史』. 講談社学術文庫.

- ミシェル・ベリディルージョンソン(編著). 吉村作治(日本語版監修). 『ファラオのレシピ 古代エジプトの料理ブック』.

- 三浦伸夫(著). 2012-6-30. 『NHKスペシャル 知られざる大英博物館 古代エジプトの数学問題集を解いてみる』. NHK出版.

- トム・スタンデージ(著). 新井崇嗣(訳). 2007-3-20. 『世界を変えた6つの飲み物 ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、紅茶、コーラが語るもうひとつの歴史』. インターシフト.

- ティルディスレイ(著). 細川晶(訳). 『イシスの娘 古代エジプトの女たち』. 新書館.

- 和田浩一郎(著). 『古代エジプトの埋葬習慣』. ポプラ社

- 『クレオパトラとエジプトの謎』 宝島社

コメント