19世紀の画家ジャン・ベローの絵画に登場するパリジェンヌのファッションを楽しみましょう。

『過ちのあとで』( Après la faute ) 1885年-1890年頃 ジャン・ベロー ナショナル・ギャラリー蔵

引用元:『過ちのあとで』

何故泣いているんだろう。

何を泣いているんだろう。

外套も脱がずに。

と、まず思いませんか。

題は『過ちのあとで』です。

ということは、彼女は何か大きな過ちを犯して泣いているのでしょうか。

瀟洒で上等な衣装を身に着けた若い女性がいるのは、

たぶん、自宅の客間ではない。温かそうな毛皮の襟巻を着けているからだ。彼女は顔を覆い、豪勢なソファの肘掛けのところに身を寄せている。ベローのタイトル ― 《過ちのあとで》 ― が話の残りを語っており、見る者の注意をしわの寄ったビロードのクッションに引き付ける。そこには、この婦人の誘惑者が座っていた痕跡が残っている。

エリカ・ラングミュア(著).高橋裕子(訳).2005-25.『物語画』.八坂書房. p.120.

隣に座っていたのは誰だったのですか?

「彼」はどうして席を立ってしまったのでしょう?

私たち鑑賞者は、美しいであろう彼女の容貌に、あるいは彼女の犯した罪の種類に、様々に想像を巡らせます。

ベローはそれ以上を答えようとはしていません。

『過ちのあとで』はエリカ・ラングミュア氏の著書『物語画』に掲載されています。翻訳は『イギリス美術』(岩波新書)の高橋裕子氏。

パリジェンヌたち

フランスの画家ジャン・ベロー( Jean Béraud, 1849年1月12日-1935年10月4日)は、パリの都市や人々の生活を多く描きました。

パリジェンヌ、カフェ、シャンゼリゼ、コンコルド広場などのタイトルに胸が躍ります。

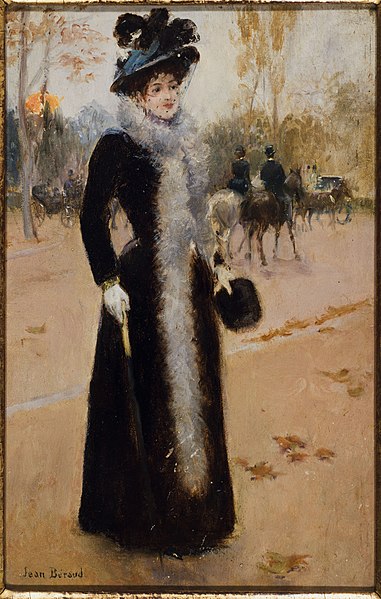

Parisienne au Bois 1890年 ジャン・ベロー カルナヴァレ美術館蔵

邦題を付けるとしたら、『森のパリジェンヌ』?

温かそうな襟巻ですね。

『過ちのあとで』の女性がしているものも長い襟巻ですが、こちらの女性たちのものも長さがありますね。1880年代後半にはこんな長さの襟巻が流行ったのでしょうか。

襟巻に対する言及はありませんでしたが、パリジェンヌたちの着ている服の色については、

パリの街をスナップ写真のように切り取るジャン・ベローの画面には、すでに黒服が定着していた男性は別として、女性の多くが黒い服で登場している。

深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.123.

黒=喪服ではなく「シック」ですね。

『コンコルド広場のパリジェンヌ』( Parisienne sur la place de la Concorde ) 1885年頃 ジャン・ベロー カルナヴァレ美術館蔵

引用元:『コンコルド広場のパリジェンヌ』

カルナヴァレ美術館:Parisienne sur la place de la Concorde

お届け物?

『通りを渡る婦人』( Jeune femme traversant le boulevard ) 1897年 ジャン・ベロー 個人蔵

A Windy Day on the Pont des Arts 1880年-1881年 ジャン・ベロー メトロポリタン美術館蔵

引用元:A Windy Day on the Pont des Arts

メトロポリタン美術館:A Windy Day on the Pont des Arts

「ポンデザール」(アール橋)の上の、風の強い日。

寒い季節に咲く、パリジェンヌの胸の花飾りがステキ。

帽子箱を運ぶ女性たち

1800年代後半、パリの洋服店や帽子店には「トロタン」と呼ばれる使い走りの若い女性がいました。

トロタンは、客が注文した品を屋敷まで届けてくれます。

帽子は男女とともに当時の身支度には必需品で、女性の帽子には、ドガがたびたび描いた帽子店の様子でわかるように、羽根やら造花やらさまざまな飾りがついていた。そのために帽子箱は軽くても思いのほか大きい。似たような帽子箱を持ったお使いの女性は、パリの街頭風景を描いたベローも《パリ、アーヴル通り》などでたびたび登場させている。

深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.125.

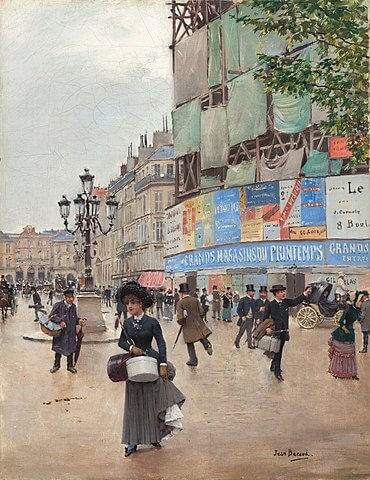

『パリ、アーヴル通り』( Paris, rue du Havre ) 1881年 ジャン・ベロー ワシントン、ナショナル・ギャラリー蔵

引用元:『パリ、アーヴル通り』

ナショナル・ギャラリー・オブ・アート:Paris, rue du Havre, c. 1882

冬の街に、カラフルな広告が楽しいですね。

彼女が手にしている複数の箱はお客様への届け物なのでしょう。

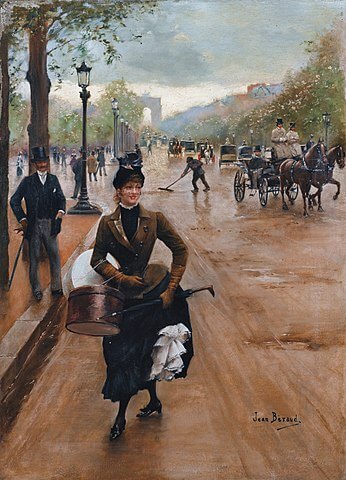

『シャンゼリゼの帽子屋』( La Modiste Sur Les Champs Elysées ) 1880年代 ジャン・ベロー 個人蔵

引用元:『シャンゼリゼの帽子屋』

上の絵は、『ヨーロッパ服飾史』(河出書房新社)では『シャンゼリゼのモディスト』として掲載されています。

裾をたくし上げている女性は、箱を持っているから、客に商品を届けるモディストである。背後に男の姿がある。女性像に男の姿やその視線を添える風俗画は世紀末のパリに多い。

徳井淑子(著). 2015-10-30. 『ヨーロッパ服飾史』. 河出書房新社. p.94.

modiste モディストは、「仕立て屋、帽子屋、仕立屋、お針子、ドレスメーカー」(DICTIONARY / 英ナビ!辞書)です。

ベローは他にも「トロタン」と思われる女性の姿を描いています。

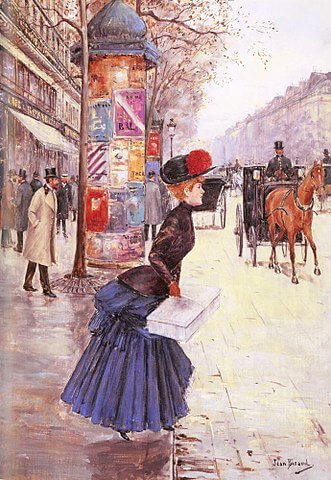

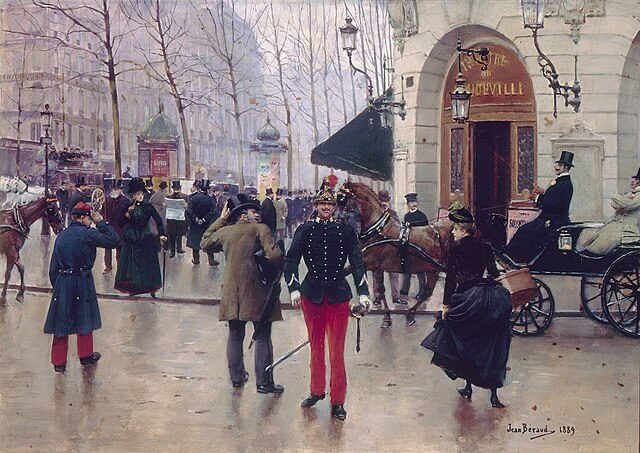

Le boulevard des Capucines et le théâtre du Vaudeville 1889年 ジャン・ベロー 個人蔵

引用元:Le boulevard des Capucines et le théâtre du Vaudeville

”Le boulevard des Capucines et le théâtre du Vaudeville” 「キャピュシーヌ大通りとヴォードヴィル座」(カピュシーヌ大通り?) でいいのかな??フランス語、忘れました。すみません。

Modiste sur le Pont des Arts 1880年頃 ジャン・ベロー 個人蔵

引用元:Modiste sur le Pont des Arts

こちらもアール橋の上の風景、ポン・デ・ザールの上のモディスト、というタイトルですね。

絵画の中は寒い季節ですが、冬枯れのパリもやっぱり素敵ですよね。

- エリカ・ラングミュア(著). 高橋裕子(訳). 2005-5-25.『物語画』. 八坂書房.

- 深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書.

- 徳井淑子(著). 2015-10-30. 『ヨーロッパ服飾史』. 河出書房新社.

コメント