19世紀絵画の中に描かれたコルセット。ロートレックの『束の間の征服』、マネの『鏡の前』、『ナナ』の着装状況を取り上げてみました。

絵画の中のコルセット

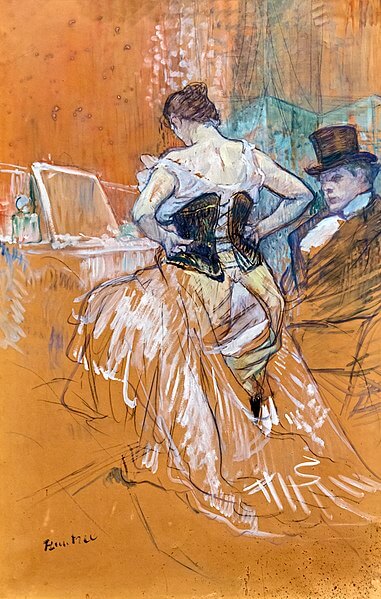

『束の間の征服』( Conquête de passage ) 1896年 トゥルーズ = ロートレック オーギュスタン美術館蔵

引用元:『束の間の征服』

コルセットと聞くと、映画「風と共に去りぬ」で、主人公であるスカーレット・オハラが、背後からぎゅーぎゅー締め付けられている姿が一番に浮かびます。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック( Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, 1864年11月24日-1901年9月9日)の『束の間の征服』。

「何とか入れた」(着けた?)みたいな、乗っかった乳房がリアルです。なんだかコルセットが鎧のようですね。

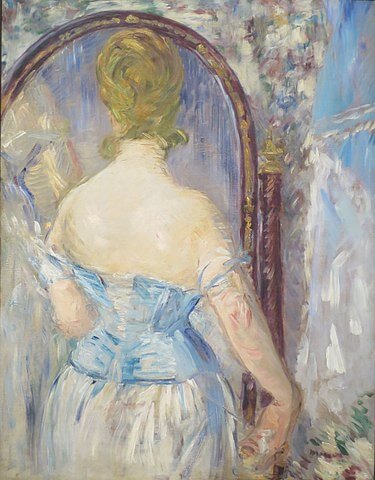

『鏡の前』( Devant le miroir ) 1876-1877年 エドゥアール・マネ ソロモン・R・グッゲンハイム美術館蔵

引用元:『鏡の前』

『ナナ』( Nana ) 1877年 エドゥアール・マネ ハンブルク美術館蔵

引用元:『ナナ』

フランスの画家エドゥアール・マネ( Édouard Manet, 1832年1月23日-1883年4月30日)が描く女性たちです。

『鏡の前』は現在着装進行中。

全体に薔薇色を思わせる色調で、丸みを帯びたやわらかな背中が美しいですね。

『ナナ』の方はもうコルセットを着け終えて、化粧も最終段階に入っていることがわかります。

横から見ても、そのウェストがかなり細いことが見て取れます。

履いている靴下もお洒落。

マネがコルセット着装姿の高級娼婦をモデルにしているのは、《鏡の前》《ナナ》などである。特に後者はサロンでは落選したものの、人々を惹き付け、大きな話題をさらった。当時フランスで流行していた日本趣味の内装(屏風)を背景にして、ブルーのコルセット姿の高級娼婦が身支度をしている。そばに座っているのは19世紀を象徴するような黒い服を着たパトロンらしい男性で、その男は画面からすっぱりと半身が切り取られてる。

深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.227.

これら二つの絵は、コルセットの着装姿を、鏡に映った前、うしろ、横と、三方向から描写しているから、身体に着装された立体的なコルセットがよく理解できる。これらの絵、そしてロートレックの《束の間の征服》で明らかなように、コルセットは、肌に直接着けるシュミーズ、ドロワース(下穿き)などの下着を着た上に着装される。

19世紀にコルセット復活

18世紀末、シュミーズ・ドレスが流行

18世紀末から19世紀初めのシュミーズ・ドレスの流行で、コルセットの需要は減りました。

やっぱりラクが一番よね、とこのままコルセットが廃れるのかと思ってしまいそうです。

しかし『ヨーロッパ服飾史』によると、19世紀はコルセットの全盛期。

世紀初頭のシュミーズ・ドレスの流行で需要が減り、また丈も短く軽いコルセットだったのが、1830年頃には、かつての重厚なコルセットに戻っている。コルセットの装着には他人の手を必要とするが、それを容易にする特許申請が1828年以前には2件しかなかったのが、 この後およそ半世紀のあいだに64件に増えているという数字もコルセットの普及を示している。

徳井淑子(著). 『ヨーロッパ服飾史』. 河出書房新社. p.96.

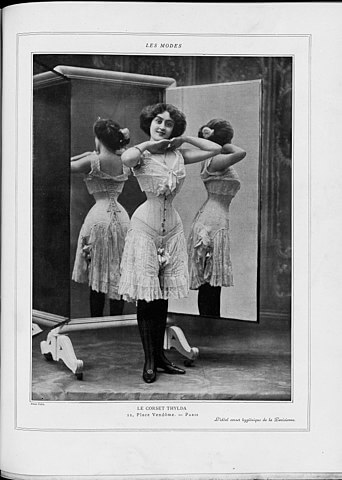

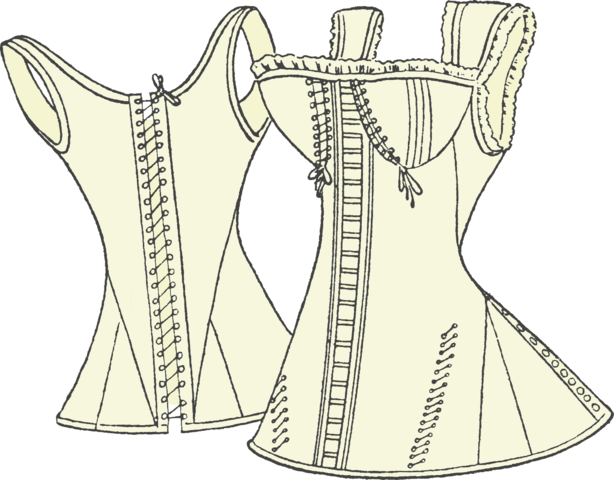

引用元:1891年のコルセット CC-Zero

動きづらそうで、私には快適そうには思えないコルセットですが、この画像のコルセットは飾っておきたいくらい美しいですね。

引用元:1830年代のコルセット

下の画像では、ベージュのニットの長袖の上にコルセットを着けています。

引用元:下着の上のコルセットの着装例

19世紀におけるコルセットは、上流階級や、少なくとも中流階級以上の女性がつけるものでした。

装着に他人の手を必要とし、さらに動くには不便そうなクリノリン・スタイルなどのスカートを着けていられるのは、やはり富裕層、労働の必要のない有閑階級に属する証なのでしょうね。

産業革命と女性用下着

鉄鋼業が発展を見せた19世紀の産業革命は、女性の下着にも影響を与えました。

一瞬、え、産業革命が下着に?( ゚Д゚)という気がしてしまいますが、

「鉄の時代」と形容される19世紀。それは鉄道や機関車、あるいは機械などの目新しい発見ばかりではなく、女性の下着にも大きく貢献したのである。鉄の時代が、衣服の歴史上、着装するという文化的な行為がもっとも複雑な様相を呈する19世紀という時代と交錯したとき、どの時代と比べても特徴的な固有の女性下着が生み出された。

深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.218.

産業革命 ➡ 鉄道、蒸気機関の発達、とは歴史の授業で習いましたが、女性のコルセットに対しても貢献していたようです。

クリノリンとバッスル

19世紀も半ばの1856年、クリノリンが登場します。

一八五六年にあらわれたクリノリンは、針金の籠を腰のまわりにつけて、スカートをふくらませる仕掛けで、中空のボイアント・ボディの典型ともいえるものだ。それまで何枚も下着をつけてスカートの広がりを出していたが、クリノリンで一気に軽快になった。

海野 弘(著). 1998-8-5. 『ダイエットの歴史 みえないコルセット』. 新書館. p.66.

女性たちは優雅なクリノリン・ファッションに身を包んでいますが、その中身はこんな感じです。

引用元:鳥かごのようなクリノリンの中身(?) Wilhelm Storm CC-BY-2.0

確かに、下着を何枚も厚く重ねてボリュームを出すよりは、いいのかも。

下はお尻部分を大きく膨らませたバッスルスタイルのドレスの着装例で、

引用元:バッスル・スタイルのドレスを着た女性(1885年頃)

その中身はこんな骨組み。

引用元:バッスル・スカートのお尻部分

クリノリンよりは更に軽快そう。

スカーレットが着るクリノリーヌ(クリノリン、crinoline)、その後のバッスル(Bustle)・スカートと、製鉄技術の発展なくしてはありえないということですね。

1930年代末、コルセット再復活

19世紀の終わり頃。

人々の美の基準が変化します。

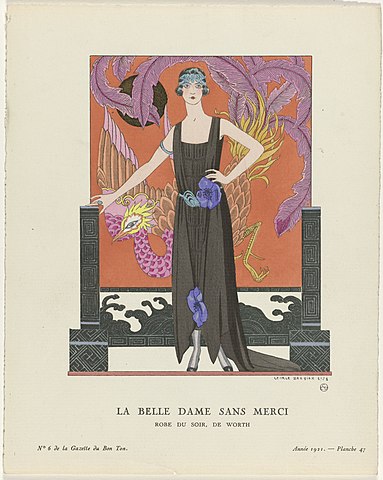

スリムな体型が好まれるようになり、「窮屈な」コルセットから解放された1920年代の女性は、ダンスや体操をしてダイエットに励みました。

引用元:ジョルジュ・バルビエによるイラスト(1921年) CC-Zero

しかし1930年代に入ると、今度は出るトコロは出て引っ込むトコロは引っ込んでいる「女性らしい体型」を維持するため、再びコルセットを必要としたのです。

- 深井晃子(著). 2009-3-2. 『ファッションから名画を読む』. PHP新書.

- 徳井淑子(著). 『ヨーロッパ服飾史』. 河出書房新社.

- 海野 弘(著). 1998-8-5. 『ダイエットの歴史 みえないコルセット』. 新書館.