女性のファッションに変化が現れてきた、1670年代。服や髪形に「過剰な装飾」が見られるようになってきます。

ハールーベアルー( hurly-burly )/ ユルリュベルリュ( hurluberiu )

1670年代、女性のファッションに変化が現れます。

服にも髪形にも、前の時代には見られなかったような「過剰な装飾」が見られるようになりました。

下の画像は17世紀前半のファッションに身を包んだフランス貴族、アンヌ・ジュヌヴィエーヴ・ド・ブルボン=コンデ嬢です。

ゆるやかに肩に垂れたコンデ嬢の髪形と違い、名門メディチ家のご令嬢、アンナ・マリーア・ルイーザ・デ・メディチ嬢のヘアスタイルは手が込んでいます。

髪を細かくカールさせた髪形、ハーリー・バーリー。

髪全体を短く念入りにカールさせたハーリー・バーリー、またはハールーベアルーと呼ばれる髪型が流行した。七〇年代後半から八〇年代にかけて髪型のアレンジにはいっそう磨きがかかり、中央で髪を分け、こめかみの上に巻き髪を垂らした。

ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房. p.295.

英語で「ハーリー・バーリー( hurly-burly )」、または「ハールーベアルー( hurluberlu ) 」と呼ばれる髪形は、ファッション史関連の本を見ると、フランス語の「ユルリュベルリュ」( hurluberiu )とされていたりします。

日本語では「キャベツ巻き」と書かれています。なんだかカワイイ響きですね。

引用元:マリー・マンシーニ

こちらはジェイコブ・フェルディナンド・フートが描いた、ジュール・マザラン枢機卿の姪マリー・マンシーニ(マリア・マンチーニ)の肖像です。

ルイ14世の初恋の相手として知られているマリー・マンシーニ。マリーの髪形もキャベツ巻きですね。

髪には花も差したりします。

また、髪に花をさすことは、1671年にパリの美髪師がユルリュベルリュ( hurluberiu )と称するキャベツ巻きを考案した時に盛んに行われた。この髪型はしっかりと巻きつけた巻毛を頭のまわりに波立たせたものである。これを初めてみたセヴィニエ夫人はすっかり感心し、グリニャン伯爵夫人に、あなたもこのようになすったら、と手紙をかいた。さて、これにさす花であるが、ニノン・ド・ランクロスはショアズール夫人の頭を評して農家の庭のようなものだといったことから察せられよう。

青木英夫(著). 『西洋化粧文化史』. 源流社. p.67.

引用元:セヴィニエ侯爵夫人マリー・ド・ラビュタン=シャンタル

引用元:ニノン・ド・ランクロ Benjamin Gavaudo

《アンナ・マリーア・ルドヴィカ・デ・メディチの肖像》の作者について

『ヨーロッパ・ジュエリーの400年 ルネサンスからアール・デコまで』(2003年)では、シモン・ヴ―エによる「《アンナ・マリーア・ルドヴィカ・デ・メディチの肖像》 1690年頃 個人蔵(イギリス)」となっています。

シモン・ヴ―エ( Simon Vouet, 1590年1月9日-1649年6月30日)は、フランスの画家です。

海外のあるサイトでは、1675年頃の「ジェイコブ・フェルディナンド・フート( ヴォエット)( Jacob Fredinand Voet ) 」作となっていました。

ジェイコブ・フェルディナンド・フート( ヴォエット)( Jacob Fredinand Voet, 1639年頃-1689年9月26日)はフランドルの画家です。

フォンタンジュ( Fontanges )

「フォンタンジュ」と呼ばれる、針金やリボン、レースを使って高く結い上げる髪形がルイ14世の宮廷で大流行します。

引用元:メアリー2世

フォンタンジュ結びには、針金がフレームに使われました。「フレームにそって髪を持ち上げ、リボンやレースでとめ、小さな蝶結びで飾りをつけた。」そうです。(『西洋化粧文化史』)

引用元:Anne-Louise-Julie de Crévant d’Humières

引用元:AtroposDe drie schikgodinnen (serietitel)

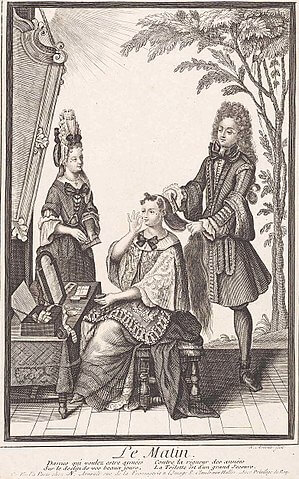

引用元:Le Matin CC-BY-SA-4.0

マリー・アンジェリク・ド・スコライユ・ド・ルシーユ( Marie Angélique de Scorailles de Roussille, 1661年-1681年6月28日)

フォンタンジュ、元は「コワフュール・ア・ラ・フォンタンジュ」( Coiffure a la Fontange 「フォンタンジュ風髪飾りおよび髪型」)と言います。

フォンタンジュの名は、フランス王ルイ14世の愛人だったフォンタンジュ公爵夫人( Duchesse de Fontanges )に由来。

フォンタンジュ公爵夫人ことマリー・アンジェリク・ド・スコライユ・ド・ルシーユの父親はルイ14世の副官で、フォンタンジュ(カンタル県)などに領地を持っていました。

引用元:フォンタンジュ嬢

王に同行した狩りの最中、アンジェリク(フォンタンジュ公爵夫人)は風で帽子を飛ばされてしまいます。

アンジェリクはとっさに靴下留めのリボン(ガーター)で、乱れた髪を結いあげました。

すると翌日、宮廷では皆アンジェリクと同じ髪形をしていたのだとか。

『西洋化粧文化史』によれば、

もっともこの話はビューシー・ラビタンという人の伝えたところであり、フォンタンジュ結びが流行したのは彼女が19歳の若さで死んでから2年後であった。

青木英夫(著). 『西洋化粧文化史』. 源流社. p.66.

とありますが、

流行したのは死後??

1680年1月、アンジェリクは男児を死産しました。

その年の4月、ルイ14世は彼女にフォンタンジュ公爵夫人の称号と年金を与えます。

既に国王の興味は別の女性に移っており、健康を害したアンジェリクは1681年、19歳という若さでこの世を去りました。

『ファッションの歴史』でも、フォンタンジュ公爵夫人の方が「フォンタンジュ」の流行よりも先に亡くなっていたことに触れています。

言い伝えにはあまり信憑性がないとされているが、それでもこの呼び名だけは生き残っている。この頭飾りは、当時のたいていの女性が持っていたランジェリー・キャップをさらに入念に作ったものだった。それが今や、このキャップの正面にはラッフルやレースやリボンが何段にも飾られて、飾りの層はさらに上へ上へと積み重ねられ、ついには針金の枠で支えなければまっすぐ立たないほどに高くなった。キャニントンは、フォンタンジュとコモードを区別して、前者はキャップ本体と、倒れそうに高い上部構造を指し、後者はフォンタンジュを支える針金の枠を指すとしている。段々飾りの手前に、巻き毛(たいていはつけ毛)を積み重ねて塔のような形を作り出すこともよく行われた。

ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房. pp.295-296.

1678年頃から約30年間流行した、とフォンタンジュについて言及あり。

つけぼくろの項目で紹介されている図の女性の頭がフォンタンジュ。

フォンタンジュ侯爵夫人の肖像画

若くして亡くなってしまったフォンタンジュ公爵夫人。どんな容貌だったのか気になりますよね。

しかし肖像画はあっても、その素性がはっきりしているものはないのだそうです。

しかし、「画家ピエール・ミニャールが1678年に肖像画を制作したことが証明されており、1709年~1710年に制作され、歴史家ヴィクトル・アドヴィエル ( Victor Advielle, 1833年-1903年) によって取り上げられた王の絵画目録に記載されている」そうです。( Wikipedia:Duchesse de Fontanges )

見てみたいですね。何処からか「これがそうだ!」というのが出てきてくれないかな。

それでは「フォタンジュ公爵夫人と推定される肖像画」を参考に、フォンタンジュ公爵夫人の髪形を見てみましょう。

引用元:フォンタンジュ嬢

肖像画のフォンタンジュ公爵夫人の髪形は「キャベツ巻き」ですね。高くそびえ立つ髪形ではありません。

この肖像画、前出の歴史家「ヴィクトル・アドヴィエルによれば、1687年にニコラ・ド・ラルメッサンによって彫られた肖像画は、フォンタンジュ公爵夫人と同時代のフィケによって彫られた肖像画も本物であると考えることができる」と Wikipedia:Duchesse de Fontanges にありました。

フィケは版画家 Étienne Ficque??かな??(違っていたら教えてください)

引用元:マリー・アンジェリク・ド・フォンタンジュ Benjamin Gavaudo

こちらも極端に高い髪形ではありませんね。

その他「フォンタンジュ公爵夫人」とされる肖像画も、大体がキャベツ巻きか、ちょっと巻いてボリューム感を出した髪形で、高さがあって飾りもついた立派なフォンタンジュ・スタイルではないです。

改めて、「そびえ立つ」髪形に進化、流行したのは彼女の死後なんだな、と思った次第です。

下は『西洋化粧文化史』に名前が出てきたビュシー・ラビュタン( Roger de Rabutin, comte de Bussy, 1618年 – 1693年)。セヴィニエ夫人のいとこです。

引用元:ビュシー・ラビュタン Benjamin Gavaudo

National Geographic の記事「ヴェルサイユの不審死」四選。フォンタンジュ公爵夫人の肖像画はミニャールの工房によるものが使われています。

フォンタンジュ流行の終わり

フォンタンジュが初めて登場したのはルイ14世の目の前でしたが、そのフォンタンジュに不快感を示したのも、ルイ14世でした。

引用元:ルイ14世の肖像

貴婦人が宮廷で身に着けるドレスの裾の長さも、過度な競争にならないよう、その長さは決められており、フランスの王女や親王妃たちは王との血筋の距離によって長さが決まっていました。

彼女たちの引き裾が 5 ~ 9 エレだったのに対し、最も長い引き裾を着けることができる王妃の引き裾は11エレ。

昔のフランスの 1 エレは 1.2 メートルだそうですから、相当長い裾だったのですね。

(参考:『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』 河出書房新社)

裾の長さには決まりがありましたがフォンタンジュは相変わらず高く、ある時などはイギリス女性を驚かせます。

モンタギュー嬢は、特にヴィーンの婦人のフォンタンジュ(頭飾り)を最も奇抜なものと呼んだ。彼女はそれを、何エレもの厚手のリボンを3から4層にして1エレの高さにしてある、と書いている。何列もの厚みのあるダイヤモンドと真珠のついた飾り針が頭の上に約3ツォル〔1ツォルは約2.54センチ〕そびえ、建物を支えているように見えた。

『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』. p.52.

フォンタンジュがあまりにも高いため、モンテスキュー も1712年の書簡で、「貴婦人の顔が姿全体の中央に見えた」と述べるほどでした。

辟易したルイ14世が止めるように命令しましたが、

セヴィニエ公妃は1691年に娘宛てに、王がフォンタンジュを禁じたことで、ヴェルサイユ中が大混乱だ、と書いている。

『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』. p.52.

王が命令してもフォンタンジュの流行は止みません。

しかし、1714年。

それはシュールズベリー公妃が低い頭飾りで王に気に入られ、フランスの婦人方は自分たちがどんな風に見られているか、まるで分っていないのだ、そうでなかったら、彼らも同じ髪型にするだろう、と言った時だった。これによってフォンタンジュは最終的に消えた。

『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』. p.52.

消えたんだ…。

『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』の著者マックス・フォン・ベーン氏は、この後、人々の興味はスカートへ向けられた、と仰っています。

1715年にルイ14世が亡くなり、ルイ15世が即位。時代はロココに向かって行きます。

ルイ15世の愛人ポンパドゥール夫人、ルイ16世妃マリー・アントワネットたちが、華やかなロココ文化を牽引しました。

引用元:ポンパドゥール夫人

引用元:マリー・アントワネット

- ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房.

- 『ヨーロッパ・ジエリーの400年 ルネサンスからアール・デコまで』(2003年)

- 『西洋化粧文化史』 青木英夫(著) 源流社

- 『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』マック・フォン ベーン (著) イングリート ロシェク (編集) 永野 藤夫 / 井本しょう二 (訳) 河出書房新社

コメント