フランス王「アンリ」4世の恋と、彼の親戚のコンデ公「アンリ」2世と妻シャルロットの逃避行のお話です。

アンリ4世と王妃マルゴ、寵姫ガブリエル・デストレ、王妃マリー・ド・メディシス

フランス王アンリ4世( Henri IV, 1553年12月13日-1610年5月14日)

引用元:アンリ4世

フランス、ブルボン朝初代の国王アンリ4世(フランス王在位:1589年8月2日-1610年5月1日)です。

ナバラ王アンリは幼くしてカルヴァン主義プロテスタント「ユグノー」の盟主となりますが、対立するユグノーとカトリックとの融和を図るため、1572年8月17日、フランス王女マルグリット・ド・ヴァロワと結婚します。

マルグリット・ド・ヴァロワ( Marguerite de France, 1553年5月14日-1615年5月27日)

引用元:王妃マルゴ

文豪アレクサンドル・デュマの小説『王妃マルゴ』のヒロインとなったマルグリット・ド・フランス。

マルグリットは、フランス王アンリ2世とカトリーヌ・ド・メディシスの間に生まれました。

兄弟たちとの近親相姦、従者たちとの淫行と、自由奔放なマルゴは夫のアンリを好きになれず、それぞれに愛人を抱え、ふたりの間には子供はいませんでした。

1572年8月24日、サン・バルテルミの虐殺( Massacre de la Saint-Barthélemy )

日本語では「聖バルテルミーの虐殺」、「聖バーソロミューの虐殺」とも表記されます。

アンリとマルゴの婚礼から6日後の「聖バルトロマイ」( バーソロミュー、Bartholomew the Apostle )の日、婚礼で集まっていたユグノーをカトリック教徒が大量虐殺するという事件が起きます。

女性や子供を含めて多くの人々が犠牲になりました。その数は1万人から3万人とも言われています。

引用元:『ある朝のルーヴル宮城門』

宮殿の外に転がるユグノー教徒の死体を見る母后カトリーヌ・ド・メディシスを描いた、後世の画家による歴史画です。

中央の黒衣の女性が、「火付け役」とされたカトリーヌ・ド・メディシスです。

この事件で寿命を縮めたためか、1574年5月にフランス王シャルル9世が死去。

次の王となったアンリ3世は1589年8月に暗殺されます。

王たちの母であるカトリーヌ・ド・メディシスは 1589年1月に亡くなっていました。

アンリ3世の死でヴァロワ朝は断絶。

当時35歳のナバラ王アンリが「アンリ4世」としてフランス王位を継承、ブルボン朝が始まります。

1598年、アンリ4世はナントの勅令を発布し、カトリックとユグノーとの国内融和に努め、国内を平定します。

アンリ4世の寵姫ガブリエル・デストレ( Gabrielle d’Estrées, 1571年-1599年4月10日)

引用元:寵姫ガブリエル・デストレ

美貌のガブリエル・デストレは、21歳で18歳年上のアンリの愛妾となりました。

アンリとの間には3人の子供がいます。

ルーヴル美術館蔵Gabrielle d’Estrées et une de ses soeurs

ルーヴル美術館にあるこの絵をご覧になった方も多いでしょう。

よく似た女性がふたり浴槽に入っています。

左の女性が右の女性の乳首をつまんでいますね。

右の女性は左手に指輪をつまんでいます。

この女性がアンリ4世の寵姫ガブリエルで、左の女性は彼女の姉妹(妹?)ではないかと言われています。

夫人が指輪を持ち、妹は実の姉の乳首をつまんでいることから、夫人がアンリ四世の子種を懐妊した宮廷内ニュースのアレゴリーとされています。

井出洋一郎(著). 2011-6-26. 『ギリシア神話の名画はなぜこんなに面白いのか』. 中経の文庫. p.210.

敬虔なカトリックだったガブリエルは心身共にアンリ4世に尽くします。

フランス各地の反乱軍と戦うアンリも4世もガブリエルの影響を受け、1593年に正式にカトリック教徒となります。

1594年にガブリエルは長男セザール・ド・ブルボンを出産。

1599年、アンリ4世とマルゴは正式に離婚します。

カトリックは離婚が認められない筈なのですが、ローマ教皇が認めれば、「これは離婚ではなく、もともと結婚自体が無効」ということも可能です。(参考:『名画で読み解くブルボン王朝12の物語』 光文社新書)

同じ年の復活祭に結婚式が行われることになり、妊娠5ヶ月のガブリエルはその準備のためにパリへ向かいました。

しかしパリに到着したその夜、晩餐の後ガブリエルは気分が悪くなり、更には陣痛が始まってしまいます。

復活祭の前日、ガブリエルは息を引き取りました。

アンリ4世はその死の瞬間に間に合いませんでしたが、黒い衣裳に着替え、喪に服しました。

当時のフランス王が黒一色に身を包む慣習はなく、アンリ4世が如何にガブリエルを深く愛していたか想像することができます。(参考:『美女たちの西洋美術史 肖像画は語る』 光文社新書)

マリー・ド・メディシス( Marie de Médicis, 1575年4月26日-1642年7月3日)

引用元:マリー・ド・メディシス

イタリアのフィレンツェから、莫大な持参金と共に、マリー・ド・メディシス(イタリア語名はマリア・デ・メディチ)がアンリ4世のもとへ嫁いできました。

マリーは名門メディチ家の出身で、前出のカトリーヌ・ド・メディシスとは親戚です。

フランス語も上手くなく、カトリーヌほど頭も切れず、好色なアンリ4世の好みのタイプでもありませんでしたが、マリーはアンリの子供たちを妊娠・出産します。

長男は後のルイ13世となりました。

ちなみに、アンリ4世には庶子も含めて多くの子供があり、彼自身、誰が誰の子供か覚えきれず、子供の容姿の特徴、名前、生母などが記入されたリストを持ち歩いていたそうです。い過ぎ(-_-メ)。

下はルーベンスによる『マリー・ド・メディシスの生涯第9図』の 『マルセイユ到着』です。

引用元:『マリー・ド・メディシスの生涯』

ルーヴル美術館:Le Débarquement de la reine à Marseille, le 3 novembre 1600

マリーが叔母のトスカナ大公妃、姉のマントヴァ公妃に付き添われて船から降りるところである。金の百合紋をちりばめた青いマントの「フランス」、城壁型の冠をかぶった「マルセイユ」が出迎えている。海中には3人の海の精、三叉鉾を持つ海神ネプトゥヌス、その従者の老プロテウスやほら貝を鳴らすトリトンが現われて、花嫁の到着を祝っている。海の精たちの豊麗さと生命感は女主人公の存在をかすませているように見えるかもしれない。しかしルーベンスが本来の主題を疎かにしたというわけではなく、むしろ高揚した喜びを体現するこの海の精の存在によって、マリーの到着の祝祭的気分の伝達がはじめて可能になったといえるだろう。なお、黒衣のマントヴァ公妃は、ルーベンスのイタリア時代の主君の夫人で、ルーベンス自身マントヴァ公の随員として1600にフィレンツェで行われたフランス王(の代理)からマリーへの指輪の贈呈式に参席していたという因縁がある。

『NHKルーブル美術館 V バロックの光と影』. 日本放送出版協会. p.81.

アンリ4世の新しい恋のお相手「シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシー(当時14歳)」

シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシー( Charlotte-Marguerite de Montmorency, 1594年5月11日 – 1650年12月2日)

引用元:シャルロットの肖像

The Frick Pittsburgh:Portrait of Charlotte-Marguerite de Montmorency, Princess of Condé

50代半ばの「恋多き王」アンリ4世は1609年、また新たな女性に恋をします。

1月に王妃マリー・ド・メディシスが催した舞踏劇で、美貌のシャルロットに目をつけたのです。

アンリ4世の旧友、アンヌ・ド・モンモランシー大元帥の孫娘シャルロットは当時14歳でした。

引用元:アンヌ・ド・モンモランシー

当時シャルロットには、男らしく魅力的な好青年との結婚話が持ち上がっていました。

「バソンピエールと結婚だと?」となったアンリ4世は考えました。

どうせ誰かと結婚させなければならないなら、誰がいい?

そうだ。病弱で陰気で不器用な男にくれてやることにしよう。名案!

ちょうどぴったりなのがいるじゃないか。

自分の従兄の息子だ。

人畜無害。

王族だし、モンモランシー家は断らないだろう。うん。

じゃ、コンデ公アンリに決定!!

という流れ。

コンデ公アンリ2世(アンリ2世・ド・ブルボン=コンデ)( Henri II de Bourbon-Condé, 1588年9月1日-1646年12月26日)

引用元:コンデ公アンリ2世

自分の知らない所で白羽の矢が立ってしまった、コンデ公アンリ2世。

父の死後に生まれ、誕生後ただちに第3代コンデ公となりました。

アンリ4世はシャルロットに婚約を解消させ、このコンデ公アンリ2世と結婚させることにしたのです。

コンデ公は痩せた弱々しい人物で、同性愛者らしいとの噂だった。

エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ. p.147.

突然結婚の話を振られて驚くコンデ公でしたが、国王の命令には逆らえる筈がなく、

若いコンデ公は結婚後に自分がおちいる面倒な状況を察して少し抵抗したが、結局は折れた。結婚式は1609年5月17日にシャンティイ―であげられた。

パトリス・ゲニフェイ(編). 神田順子・谷口きみ子(訳). 2018-6-1. 『王たちの最期の日々 上』. 原書房. p.182.

この時のコンデ公の胸中や如何に…。

五月、一五歳の誕生祝いとして、シャルロットは盛大なセレモニーとともにコンデ公へ嫁いだ。

エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ. p.147.

アンリ4世はどうしたか。

人妻となったシャルロットに熱烈な恋文を送り付け、山のように高価な贈り物をしました。

アンリ4世の誤算

アンリにとっては不運だったのは、まったくの脇役にすぎなかった花婿が、王が思っていたほど従順ではなかったことだ。王の寝取られ男にされ、公然と恥をかかされるというのは、花婿には屈辱的なことだ。婚礼の日から一ヵ月、公は妻を連れて領地へ向かいたいと王に許可を願い出た。王の答えは明快だった。「許さぬ!」

エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ. p.147.

怒ったコンデ公は王に向かって「暴君!」と呼びます。

「許可なく宮廷を離れれば公への歳費を停止するぞ」と脅されましたが、構わずに妻を連れて逃げてしまいました。

するとアンリ4世は、ガブリエル・デストレとの恋に身を焦がした若い頃のように、狩人に変装し、コンデ公の領地をうろついたのです。

かつての相思相愛の間柄では良かったのかも知れませんが、

とにかくシャルロットには不評だった。庭園を散歩中みすぼらしい狩人姿の王に出くわした彼女は、金切り声を上げて走って逃げた。コンデ公は王が現れたことを知り、妻を連れて国外に逃げなければと悟った。

エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ. p.148.

11月の終わり、コンデ公とシャルロットは北へ向かい、スペイン支配下のブリュッセルに到着しました。

当時のスペイン国王はフェリペ3世です。

引用元:フェリペ3世(部分)

反フランスのフェリペ3世はコンデ公への支援を約束します。

これが「罪なき誘拐」とよばれるエピソードである。フランスの敵、スペイン・ハプスブルク家の大公たちはコンデ公夫人の身柄を預かることを喜んで承諾したが、政治的波紋を懸念して、夫を公式に受け入れることは少々躊躇した。フランスでは国王アンリは怒り心頭に発していた。王族であるコンデ公が国王の許可なくして国外に出ることは禁じられているのに…。美しいシャルロットをなんとしてもとりもどさねば、とアンリ4世は息巻いた。これこそ、彼が戦争をしかけようとしたほんとうの理由である、とささやかれた。

パトリス・ゲニフェイ(編). 神田順子・谷口きみ子(訳). 2018-6-1. 『王たちの最期の日々 上』. 原書房. p.182.

実は、この頃のドイツにあった、クレーフェ公国とユーリヒ公国の継承問題で国際紛争が持ち上がっていました。

欧州の平和は常に、カトリックとプロテスタントの争いや、強国の領地拡張主義によって脅かされるものです。

神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の軍隊がユーリヒの町と城塞を占拠すると、スペインは拍手喝采しますが、フランスでは戦争の気運が高まります。戦争は領土拡張の絶好の機会でもあります。

フランス国王アンリ4世は軍隊の再結集を準備し、自らが軍を指揮して、神聖ローマ皇帝の軍隊と戦って領土を征服すると宣言しました。

国王アンリ4世とコンデ公アンリ2世、スペイン国王フェリペ3世、教皇に調停役を依頼する

フランス王アンリ4世、スペイン王フェリペ3世、コンデ公アンリ2世はそれぞれローマ教皇に相談を持ち掛けます。

フランスとスペインと仲違いしたくなかった教皇は調停役を務めようとします。

一五歳の娘に執着するアンリと、妻を王に委ねるのを頑なに拒絶する夫。数カ月間ヨーロッパの政治情勢は、この二人を中心に回った。

エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ. p.148.

どうしてもシャルロットの身柄を確保したい。その強迫観念に苛まれるアンリ4世。

その様子や行動を、妻マリー・ド・メディシスや息子(ルイ13世)はどう思っていたのでしょうかね。

1610年3月。シャルロットの父親が法廷に訴え出ます。

娘との結婚無効を娘婿に要求するというものでしたが、娘婿であるコンデ公はこれに同意します。

引用元:モンモランシー公アンリ1世

シャルロットは王の愛妾になることを決意し、帰国することになりました。

コンデ公にはもはやフランス王と争う力がなかった。もしかするとシャルロット自身が、退屈な亡命生活よりも華やかな宮廷生活を望んだのかも知れない。けれども、アンリの敵は彼の勝利を望まなかった。帰国するのに必要な旅券をスペインはシャルロットに発給しなかった。アンリはスペインに宣戦布告し、軍を招集した。

エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ. p.149.

軍隊が国境に集結する中、ブリュッセルの大公たちは最終的に、アンリ4世の軍隊が領地を通過することを認め、同時にコンデ公夫人シャルロットをフランスに返す方法を模索していたのでした。(参考:『王たちの最期の日々 上』)

このシャルロットとコンデ公アンリ2世の結婚の話について、このような記述のものもあります。

アンリ4世には、後のルイ13世となる息子がいるのですが、

国王夫妻に男児が授かり世継ぎができたことを、歓迎しなかった者も少なからずいた。明らかに失望した者の一人が、国王の父アントワーヌの弟の血を引く筆頭王位継承権者コンデ親王アンリ2世だった。アンリ4世と元妃マルグリットの間に子どもができない以上、次の国王は自分だと確信していたからだ。おまけに1609年に国王が、浮気の相手にするつもりで、シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシーと自分を結婚させたうえで、誘惑の手を伸ばしてきたとあっては、宮廷にとどまるわけにはいかない。そこで親王は新妻を連れてスペイン領南ネーデルランドのブリュッセルに逃げ込んだというのだから、まるで作り話のようなエピソードである。親王はブリュッセルにシャルロットを残してイタリアのスペイン軍に合流。

長谷川 輝夫 (著). 『図説 ブルボン王朝』. 河出書房新社. p.14.

コンデ公は「痩せて弱々しい人物」とありましたが、見た目と中身はかなり違うような…。

1610年5月14日、アンリ4世暗殺

その日、馬車に乗ろうとしたアンリ4世は、狂信的なカトリック教徒のフランソワ・ラヴァイヤック( François Ravaillac )に刺され、即死しました。

愛妾になることを決意していたシャルロットはどうなったかといいますと、

シャルロットはしょんぼりと夫のもとへ帰った。それから、嫌味なほどへりくだった書簡を送って、未亡人になったマリー王妃と和解した。皇太子が成年に達するまでは、王妃が摂政として国を治める。すなわち、王妃こそフランスの最高権力者だった。

エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ. p.149.

シャルロットの本心はわかりませんが、この後夫のコンデ公との間に、二男一女をもうけます。

夫婦仲は良かったと言われています。

コンデ公は、

アンリ4世が没して幼いルイ13世が即位し、王太后が摂政に就任すると、フランスに舞い戻り、摂政になれない不満からほかの貴族たちを巻き込んで叛乱を起こすことになる。

『図説 ブルボン王朝』. p.14.

コンデ公とシャルロットのその後

マリー・ド・メディシスの寵臣コンチーノ・コンチーニ

引用元:コンチーノ・コンチーニ

王太后マリー・ド・メディシスの寵臣、コンチーノ・コンチーニ(1575年-1617年)とその妻は宮廷に絶大な影響力を持つようになりました。

アンリ4世の元側近たちは宮廷の重要ポストから遠ざけられ、代わってコンチーニ夫妻と懇意の者たちがその職に就きます。

コンデ公は他の貴族とともにアンクレ侯爵コンチーノ・コンチーニと対立し、シャルロットとともに逮捕されます。

ふたりの長女アンヌは投獄されたヴァンセンヌ城で生まれました。

叛乱を繰り返すコンデ親王の逮捕とヴァンセンヌ城内の監禁に抗議して宮廷から去ったブイヨン公やヌヴェール公、マイエンヌ公、ヴァンドーム公(アンリ4世とガブリエル・デストレの非嫡出子)など大貴族たちが地方で蜂起。国務会議を牛耳るコンチーニに非難の「マニフェスト」を出し、王太后を威嚇した。

『図説 ブルボン王朝』. p.14.

コンチーニを憎んでいたのはルイ13世も同じでした。

1617年4月24日、コンチーニは国王自らのクーデターによって殺害されます。

ルイ13世は父アンリ4世の側近たちを国務会議に復帰させ、母マリー・ド・メディシスと、ルイ13世の王妃アンヌ・ドートリッシュの司祭だったリシュリューをブロワ城に幽閉してしまいました。

引用元:リシュリュー

コンチーニの被保護者であったリシュリュー。

政争で一時期失脚しますが後にルイ13世によって呼び戻され、ルイ13世と王太后マリー・ド・メディシスとの和解に尽力します。

1632年、シャルロットの弟 モンモランシー公アンリ2世処刑

引用元:モンモランシー公アンリ2世

シャルロットの実弟のアンリです。

1632年、モンモランシー公アンリ2世はリシュリューに対し叛乱を起こします。

リシュリューはそれを徹底的に弾圧し、アンリを処刑。

アンリの死でモンモラシー公位はシャルロットが継承し、その後モンモランシー公位はコンデ公家の称号の一つとなりました。

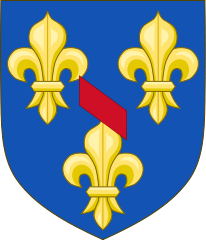

コンデ公アンリの紋章

引用元:コンデ公アンリの紋章 Carlodangio CC-BY-SA-4.0

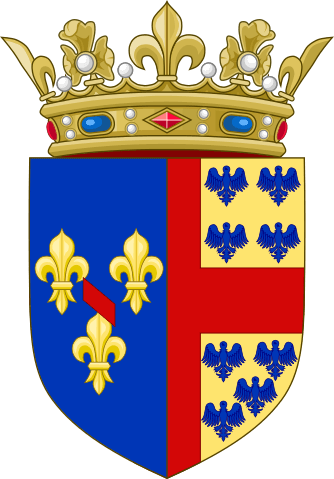

コンデ公妃シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシーの紋章

引用元:コンデ公妃シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシーの紋章 Euryrel CC-BY-SA-4.0

コンデ公妃シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシー

引用元:シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシーの肖像

MARGUERITE CHARLOTTE DE MONTMORENCY, PRINCESSE DE CONDE

引用元:シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシーの肖像

引用元:シャルロット=マルグリット・ド・モンモランシーの肖像

コンデ公夫妻の子どもたち

引用元:コンデ公ルイ2世

引用元:コンティ公アルマン

ルイ13世の治世以降、コンデ公夫妻の3人の子どもたちの名も歴史に登場してきます。

長男ルイ2世は30年戦争に参加し、1646年に父が亡くなると、コンデ公・モンモランシー公位を継承しました。

一冊持っていると便利かも

- 井出洋一郎(著). 2011-6-26. 『ギリシア神話の名画はなぜこんなに面白いのか』. 中経の文庫.

- 木村泰司(著). 2010-11-20. 『美女たちの西洋美術史 肖像画は語る』. 光文社新書.

- パトリス・ゲニフェイ(編). 神田順子・谷口きみ子(訳). 2018-6-1. 『王たちの最期の日々 上』. 原書房.

- エレノア・ハーマン(著). 高木玲(訳). 2005-12-30. 『王たちのセックス 王に愛された女たちの歴史』. KKベストセラーズ.

- 『NHKルーブル美術館 V バロックの光と影』 日本放送出版協会

- 『名画で読み解くブルボン王朝12の物語』 中野京子(著) 光文社新書

- 『図説 ブルボン王朝』 長谷川 輝夫 (著) 河出書房新社

コメント