フランスの画家ジャン=フランソワ・ド・トロワの『愛の告白』、18世紀の貴族男性の優雅なファッションをどうぞ。

『愛の告白』( Die Liebeserklärung ) 1731年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ シャルロッテンブルク宮殿、ベルリン

引用元:『愛の告白』

シャルロッテンブルク宮殿:Die Liebeserklärung

美術出版社の『世界服飾史』に、ド・トロワの『愛の告白』が掲載されています。

18世紀初期, ルイ14世治世末期から広がったジャケットの裾は, 腰の部分に扇状の襞がついてさらに広がり, 袖口は長く幅広い折り返しのカフスが付いていた.

深井晃子(監修). 2010-4-15. 『世界服飾史』. 美術出版社. p.87.

刺繍の施された、豪華な袖口に目が釘付け。

引用元:『愛の告白』

ジャケットの下のヴェスト(ベスト)について、

その下に着たヴェストの丈は長く, はじめは長袖が付き, 前身頃と袖口にのみ刺繍などの装飾が施されていた. やがて, ジャケットはアビと新しい名称で呼ばれ, 全体に軽やかに細身になる. と, 同時にヴェストの袖がなくなり, 丈も短くなって, ジレと呼ばれるようになる.

鮮やかな色彩, 美しい刺繍, ジャボやカフスに使われた高価なレース, おしゃれのポイントだったボタンなどが, ロココの粋な男たちを仕上げるのになくてはならなかった. 18世紀, 刺繍はむしろ紳士服にその美しさを発揮し, 特にアビ・ア・ラ・フランセーズのジャケットとジレには金・銀糸, シークイン, 多彩な絹糸, 模造宝石などがたっぷりと刺繍されていた. 当時のパリには刺繍工房が数多く存在し, この様子は1762年に出版されたディドロの『百科全書』にも紹介されている. あらかじめ刺繍されたアビやジレ用の布地が, 注文主の好みによって選ばれ, その後, 裁断, 縫製するという工程で制作された.

深井晃子(監修). 2010-4-15. 『世界服飾史』. 美術出版社. p.87.

刺繍に模造宝石…。聞いただけでも豪華で重そうですね。

『愛の告白』では、上着の下に着ているものはボタンと裾しか見えませんが、裾は光沢がありますね。手触りが良さそう。そして丈が長い。

引用元:『愛の告白』

下は、フランスの哲学者で作家、『百科全書』を編纂したドゥニ・ディドロ( Denis Diderot, 1713年-1784年)です。

引用元:ドゥニ・ディドロ

ルーヴル美術館:Denis Diderot (1713-1784), écrivain

ジャン=フランソワ・ド・トロワ( Jean François de Troy, 1679年1月27日-1752年1月26日)

引用元:自画像

ジャン=フランソワ・ド・トロワは18世紀のフランスの画家です。

歴史画、装飾画、肖像画、風俗画と活躍し、パリの美術アカデミー教授を経て、ローマのフランス・アカデミー会長に就任しました。

ジャン=フランソワ・ド・トロワの絵画

『狩の食事』( Un Déjeuner de chasse ) 1737年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ ルーヴル美術館蔵

引用元:『狩の食事』

『牡蠣の昼食』( Le Déjeuner d’huîtres ) 1735年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ コンデ美術館蔵

引用元:『牡蠣の昼食』

フランス王ルイ15世の注文で描かれた『牡蠣の昼食』。貴族、給仕人たちと、様々な男性ファッションを鑑賞できます。

食卓についている貴族たちの、上着に施された刺繍が素敵です。

引用元:『牡蠣の昼食』

『警告(忠実な家政婦)』( The alarm ) 1723年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ ヴィクトリア&アルバート美術館蔵

引用元:『警告(忠実な家政婦)』

恋愛の情景を描いた作品です。

この作品は偽造された署名により、最初のうちワトーの作と考えられてきた。オリジナルの署名・年記が発見されたのは1890年頃である。この他にも1720年代にさかのぼるド・トロワによる類似のカップルと背景が描かれた「風俗画」が現存している。

『英国国立ヴィクトリア&アルバート美術館展』(1990-91)

危険な秘密の逢瀬、軽妙な恋の駆け引きといった、ドキドキ感や、くすっと(ニヤリと?)してしまうような色っぽい絵画が得意なド・トロワ。

ヴィクトリア&アルバート美術館による本作品の解説に、「この絵は、ド・トロワによる初期の「モードのタブロー」の ひとつであり、彼がこのジャンルの発明者であると信じられている」( This painting is one of the earliest ‘tableaux de mode’ by de Troy, a genre he is credited to be the inventor. )とあります。

当時流行した衣装、習慣、娯楽などを生き生きと描写しようとしたジャンル「タブロー・ド・モード( tableaux de modes )、英訳は ‘paintings of fashions’ となっています。日本語だと「風俗画」になりますかね。

銅版画家シャルル=二コラ・コシャンの制作した版画には『忠実な家政婦』とタイトルが付けられ、以下のような詩句が説明としてある(出典はなし)そうです。

お逃げなさい、アイリス、お逃げなさい。

ここにいては危ないわ。

あなたは、水の冷たさを求めているけれど、恋人の口説から心を守りなさい。

でも、もう二人には消し難い火が燃えている。

銅版画に詩句が添えられているにもかかわらず、この種の多くの作品と同様、おそらくは故意に、主題がぼかされている。しかし、ヒロインのポーズを投影された裸像彫刻、部屋着のままのヒロイン、そして冷たい泉、殊に彫刻の施された噴水口からの水の噴出が象徴するもの、これらはここに描かれている情景の性格を明確に伝えている。

『英国国立ヴィクトリア&アルバート美術館展』(1990-91)

女性のもとを訪ねてきたであろう男性の衣装、特に上着の下の美しい色のヴェストと華やかな袖口の刺繡に目が行ってしまいます。

引用元:『警告(忠実な家政婦)』

『ガーター』 1724年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ メトロポリタン美術館蔵

引用元:『ガーター』

ガーターを付け直す手助けを申し出ている男性と、彼を押しとどめている女性。

女性の表情は男性を咎めているように見えますが、いや、そもそもですよ、男性の前で脚を見せるって(笑)。そりゃもう、狙ってやってますって。

「おそらく彼女が既に服を脱いだ銅像の隣に捨てた本の内容に触発されたのだろう。」(メトロポリタン美術館による解説、Google翻訳)とありますが、彼女の部屋にあるヌードの彫像も色っぽいですね。この男女の今後を暗示しているようです。

引用元:『ガーター』

家具、調度品も素敵ですが、背景にある時計にもメトロポリタン美術館による言及があります。

フランスの家具職人、アンドレ-シャルル・ブール( André Charles Boulle )による作品に似ている時計が描かれています。

キューピッドが持っているのは、サトゥルヌス、または時の翁から奪った鎌とのことです。

引用元:『ガーター』

下のキューピッドは鎌を持っていないようですが、構図が似ているので、元になったのはこれかな?と思い、掲載。

『愛の告白』( The Declaration of Love ) 1724年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ メトロポリタン美術館蔵

引用元:『愛の告白』

メトロポリタン美術館:The Declaration of Love

愛を乞う男性の手を、女性は拒否していません。

この作品は『ガーター』と同じメトロポリタン美術館に収蔵されています。

制作は1720年代、ド・トロワの「タブロー・ド・モード」の世界ですね。

This celebrated painting and its nearby pendant, The Garter, exemplify a genre of painting known as tableaux de mode (paintings of fashionable society) established by de Troy. Rejecting religious or mythological subjects, artists represented the latest interior decoration, clothing, etiquette, and social mores. Here an amorous couple flirts beneath an image of Mars and Venus, relegated to wall decoration, while the eager dog hints none too subtly at the passions concealed behind their delicate gestures. In the 1720s, the meticulous rhyming of curves among picture frame, chair rail, and sofa was extremely in vogue, but in de Troy’s composition it also underscores the theme of physical union.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438127

(Google翻訳:この有名な絵画とその近くにあるペンダント「ガーター」は、ド・トロワによって確立されたタブロー・ド・モード(ファッショナブルな社会の絵画)として知られる絵画のジャンルを例示しています。宗教や神話の主題を拒否し、芸術家たちは最新の室内装飾、服装、エチケット、社会的慣習を表現しました。ここでは、好色なカップルが壁の装飾に追いやられた火星とヴィーナスの像の下で戯れている一方、熱心な犬は繊細な身振りの裏に隠された情熱をさりげなくほのめかしている。1720 年代には、額縁、椅子のレール、ソファの間で曲線を緻密に韻を踏むことが非常に流行していましたが、ド・トロワの作品では、それは肉体的な結合のテーマも強調しています。)

優雅としか言えない、遊び心ある曲線の美しさ、ロココ期の家具。

ふたりの関係を読み解くのに、深読みしようと思えばいくらでもできそうな調度品の数々ですが、ヴィーナスとマルス(Google翻訳では「火星」となってしまってます)の睦み合いの場面が直接的でわかりやすいですね。

引用元:『愛の告白』

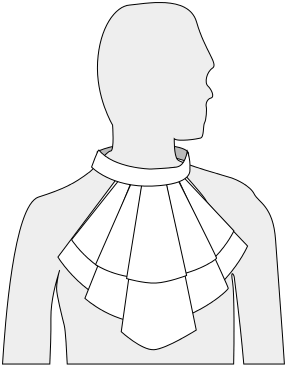

アビ・ア・ラ・フランセーズ( habit à la française、宮廷風の紳士服)

この時代の紳士服「アビ・ア・ラ・フランセーズ」、実際に着用してみるとこのような感じになるのでしょうか。

引用元:着装例

カウンティ美術館:Man’s Suit (Coat, Waistcoat, and Breeches)

ジュストコールからアビへ

ルイ14世(在位: 1643年5月14日-1715年9月1日)の治世の後半、男性はジュストコール( justaucorps )と呼ばれる、膝まで届く長い上着を着用していました。

プラド美術館:Luis Francisco de la Cerda, IX duque de Medinaceli

前を閉じて着ているため、その下に着ているヴェストは見えません。

これに短いズボン、ズボンに固定するハイソックス、そして首には「レースのついた頸巻き」を巻きます。(参考:『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』 河出書房新社)

アムステルダム国立美術館:Modes Mois de Fevrier, anoniem, 1726

やがて、前を留めていた上着の前が開くようになりました。

上着とヴェストの裾に蝋引き布、クラン〔植物繊維〕か紙で芯地を入れるようになったため、臀部が婦人のフープスカートのウエストのように、高く上がった。それで上着の前が空き、ボタンで留めないようになり、長い裾を持っているため、太腿の半ばまでとどいていたヴェストが見えるようになった。上着の袖は肘のところで広い折り返しになっていて、そこから下着の袖が手首まで広がり、端にレースのカフスがついていた。1730年ころになって初めて、半ズボンをハイソックスの上で留め金でとめるようになり、そこから1770年ころまで着ることになるコスチュームが生まれた。

『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』. 河出書房新社. p.79.

下に着ていたヴェストの袖は無くなり、ジュストコールの名称も「アビ( habit )」に変わります。

フランス発の華やかなものを「アビ・ア・ラ・フランセーズ」と呼ぶようになりました。

シルエットはより女性的になり、膝丈で裾広がりになりベストを見せるのが一般的だった。サテンやビロード、ブロケードの絹織物には部分的に刺繍や飾り紐、金箔といった装飾が施された。ボタンは大きなものは直径5,6㎝ほどあり、金糸や銀糸の刺繍が施されたものが多い。

能澤慧子(監修). 『世界服飾史のすべてがわかる本』. ナツメ社. p.90.

ブロケードとは絹紋織物の総称で、日本では錦にあたります。

ヴェスト( vest )

上着の前を留めずにヴェストを見せるようになったため、ヴェスト(ウェストコート、waistcoat )には贅沢で美しい刺繍が施されるようになりました。

カウンティ美術館:Man’s Sleeved Waistcoat

引用元:1780-1790年 フランスの男性用ヴェスト、絹製 CC-Zero

下の画像はメトロポリタン美術館収蔵の、アンサンブルの衣装です。

引用元:1765年頃の衣装

引用元:1765年頃の衣装

引用元:1765年頃の衣装

引用元:1765年頃の衣装

カフス( cuffs )については、「手の甲にまで縁取りのあるレースの幅広く長いカフスのためには、大変ぜいたくをした。」そうです。(参考:『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』)

1792年、ルイ16世は57対のレースのカフスを持っていました。

この頃のデザインは、ルイ15世時代の「豊かでやわらかな装飾模様」から、「シンプルデザイン」のルイ16世様式に変化していきました。

18世紀の半ばには、まだ、つる模様が渦巻き、花や鳥、いるかや昆虫、おどけたようで生気にあふれるシノワズリー(中国趣味)がレースのデザインにあらわれていたが、1760年には袖口飾りから花模様がとり除かれ、1766年には、ふち飾りも花束模様もさらに小さくなってしまった。

飯塚信雄(著). 『手芸が語るロココ レースの誕生と栄光』. 中公新書. p.97.

ジャボ( jabot )

18世紀の正装の仕上げは頸巻きとカフスです。

下の男性が着る、17世紀の男性のファッションをご覧ください。

引用元:コルベール

コルベールは、重商主義政策で知られるルイ14世の財務総監です。

この豪華な頸巻きは、やがて「ジャボ」と呼ばれるひだ飾りに代わります。

引用元:ジャボ

バッグウィッグ( bagwig )

束ねたかつらの髪の先をまとめて、絹製の袋に入れます。

画像のかつらは、18世紀後半の、馬の毛製だそうです。

引用元:バッグウィッグ

引用元:『愛の告白』

キュロット(culotte)

キュロット( culotte )、半ズボンです。

それまではいくらかゆったりしていた半ズボンですが、1780年以降にぴったりしたものが流行し、太腿の形が浮き出るようになりました。(参考:『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』)

キュロットは脚にぴったりとしたものが優美とされた。また、素材はアビとコーディネートできる布が選ばれることが多く、サイドに2ヵ所縦に開いた部分が留められた。18世紀初頭には膝上丈であったが、18世紀半ばには膝下丈になった。

『世界服飾史のすべてがわかる本』. p.90.

マリー・アントワネットの肖像画を描いたエリザベート・ヴィジェ=ルブラン夫人による、フランスの財務総監カロンヌです。

上着とのコーディネート、出来る男はセンスも問われます。

靴のかかとの色

ド・トロワの絵に描かれた靴の踵、ヒールの色は「赤」です。

引用元:『ガーター』

一七三〇年までに、靴の舌革が小さくなり、ヒールも低くなったが、宮廷では一七五〇年までヒールを赤く塗る習慣が続いていた。十八世紀中頃には、舌革はパックルの上ほんの二・五センチ足らず出ているだけになり、バックルが目だって大型になった。ヒールの高さは、だいたい現在の紳士靴と同じくらいになった。

ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房. p.307.

- 深井晃子(監修). 2010-4-15. 『世界服飾史』. 美術出版社.

- 能澤慧子(監修). 2016-3-30. 『世界服飾史のすべてがわかる本』. ナツメ社.

- 『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』 マックス・フォン・ベーン (著) イングリート・ロシェク (編集) 永野 藤夫 / 井本しょう二 (翻訳) 河出書房新社

- 『手芸が語るロココ レースの誕生と栄光』 飯塚信雄(著) 中公新書

- 『英国国立ヴィクトリア&アルバート美術館展』(1990-91)

コメント