「ヴァン・ダイク」と聞いて、思い浮かべるものはどれでしょう? 画家アンソニー・ヴァン・ダイク、高級そうなレース、山羊のようなヒゲ、茶色の絵の具?

『チャールズ1世三面像』( Charles I in Three Positions ) 1635年 – 1636年 アンソニー・ヴァン・ダイク ロイヤルコレクション蔵

引用元:『チャールズ1世三面像』

ロイヤル・コレクションCharles I (1600-1649) 1635-before June 1636

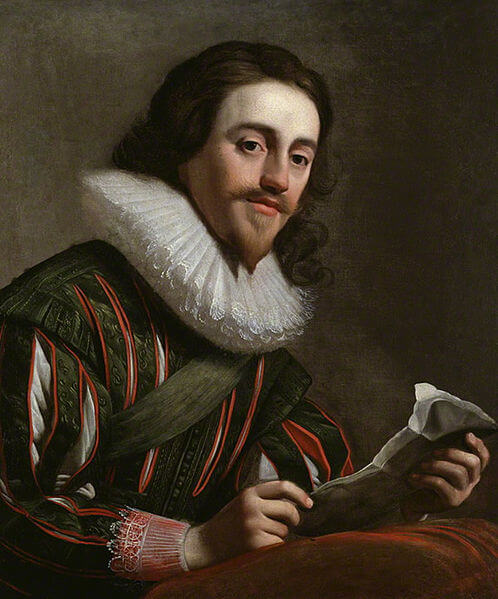

17世紀のイングランド宮廷画家アンソニー・ヴァン・ダイクによる、チャールズ1世の三面像です。

線が細く、神経質そうではありますが、知的で優雅、威厳がある容貌ですよね。

国王を三方向から描いたこの絵は、チャールズ1世の胸像制作のため、ローマにいる彫刻家ジャン・ロレンツォ・ベルニーニに送られた「見本」でした。

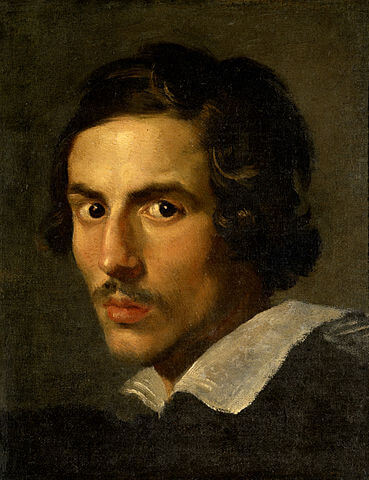

ベルニーニは同時代、バロック期に活躍した彫刻家で、『聖テレサの法悦』『プロセルピナの略奪』を制作しています。

引用元:ベルニーニ自画像

引用元:『聖テレサの法悦』 sailko CC-BY-SA-3.0-migrated CC-BY-2.5

引用元:ルイ14世の胸像 George CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

フランス王ルイ14世は、チャールズ1世の妃ヘンリエッタ・マリアの甥。

1637年に完成した自身の胸像にチャールズ1世は狂喜しましたが、胸像は後に焼失してしまいました。

ベルニーニの作品

目利きの枢機卿シピオーネ・ボルゲーゼとボルケーゼ美術館のコレクション

サド侯爵、ローマでベルニーニの聖女とマデルノの『聖チェチリア像』を観る。

アンソニー・ヴァン・ダイク( Anthony van Dyck, 1599年3月22日 – 1641年12月9日)

引用元:アンソニー・ヴァン・ダイク

アルテ・ピナコテーク(バイエルン州立絵画コレクション)Selbstbildnis, um 1620/21 und 1627

英国絵画、王侯貴族たちの肖像画に大きな影響を与えたフランドル出身の画家アンソニー・ヴァン・ダイク。

ヴァン・ダイクはチャールズ1世によって、美術後進国であったイングランドに招聘されます。

肖像画にこれまでにない物語性とニュアンスを加えてイギリス絵画に決定的影響を与えた。『チャールズ一世三面像』(95ページ)は、先のベルニーニの彫刻のための下絵だが、下絵とはいえ、芸術の都ローマの愛好家たちの目に触れるとあって、ヴァン・ダイクの力の入れようがわかる。衣装の質感、色彩の微妙なトーン、手の表情、何よりチャールズという王のもつ生まれついての威厳、メランコリックな芸術家気質が伝わってくる。大いなる美化がなされているにせよ、ヴァン・ダイクなくしてチャールズ像なしといえる。

中野京子(著). 2017-11-10. 『名画で読み解く イギリス王家 12の物語』. 光文社新書. pp.94-95.

大いなる美化…。

うん、まぁ、確かに。無くは無い、かもね。「ありのまま」の依頼主の素顔に、少し知性の味を、美しさを一匙加える、というね。

ヴァン・ダイク以外の画家が描いたチャールズ1世の姿も、王の威厳、メランコリックな雰囲気は多分に感じられます。

ああ、この王様はやっぱりこんな容姿をしていたのだなと思います。

しかし、ヴァン・ダイク作品の国王に感じるような魅力に欠ける、と言いますか。

『チャールズ1世三面像』『狩場のチャールズ1世』に見られる衣装の光沢、微妙な色彩の美しさ、陰影。

アンソニー・ヴァン・ダイクという画家の優れた色彩感覚、卓越した表現力、技術に感嘆せざるを得ません。

ナショナル・ポートレート・ギャラリーKing Charles I

ヘラルト・ファン・ホントホルストによる肖像画も掲載

チャールズ1世の娘メアリー・ヘンリエッタ・ステュアートの肖像(ボストン美術館)

画家の名はピーター・レリー。

レリーはヴァン・ダイク亡き後イングランドの首席宮廷画家を務めました。

ピーター・レリーが入手したヴィーナス像

画家 ヴァン・ダイクに由来する言葉

「ヴァン・ダイク」( Vandyke )

引用元:『チャールズ1世三面像』

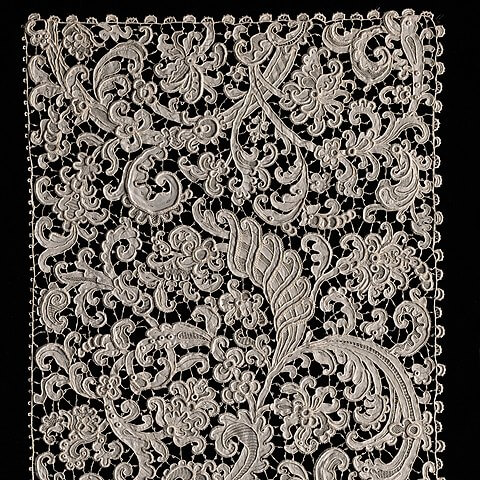

アンソニー・ヴァン・ダイクの描くレース、「わあああ、細かいいい」という言葉しか出てきません。

17世紀はレースの時代でした。

衣装には、きらめく宝石よりボタンやリボン、レースの飾りの方が目立つようになります。

バロック時代の服飾は装飾が重要視され、特に男性の衣装にレースやリボン、刺繍など華美な装飾が多く用いられました。

レースが富と権力の象徴であった当時、肖像画でレースを緻密に表現することも、肖像画に求められる重要な能力のひとつだったといえよう。ヴァン・ダイクはレース表現が非常に巧みな画家で、彼の作品に描かれたレースを指してそのまま「ヴァン・ダイク」と表現されることがある。

ダイアン・クライスコレクション アンティーク・レース展(2018). p.61.

『 A Dictionary of Lace 』( Pat Earnshaw 著)にも「 Vandyke 」が載っています。

17世紀初頭チャールズ1世の画家アンソニー・ヴァン・ダイク卿が肖像画に描いた、肩にかかる襟を縁取る、ギザギザまたは丸みがあるボーダー(縁飾り)かレース、ということです。

チャールズ1世の好み「ヴェネシャン・グロ・ポワン」

『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』によると、チャールズ1世は「大きな模様を浮き彫りのようにくっきりと盛り上がらせたヴェネシャン・グロ・ポワン」を好んだとあります。

「ヴェネシャン・グロ・ポワン」(英語。フランス語でグロ・ポアン・ド・ヴニーズ)は、ヴェネツィアン・レースの様式のひとつです。

1620年以降、ヴェネツィアン・レースは、ヴェネツィアン・レイズド・レースとヴェネツィアン・フラット・レースに分類され、ヴェネツィアン・レイズド・レースは今日では「ヴェネシャン・グロ・ポワン」として知られています。( 参考:Wikipedia: Point de Venise )

17世紀の中ごろには,プント・イン・アリアはグロ・ポアン・ド・ブニーズgros point de Venise(ベネチアの大模様レース)とフランスで呼ばれる重厚な立体感のあるレースへと発展した。デザインは,アカンサス風の葉,バラのような花,ザクロ風の模様などで,何段にも凹凸があり,低い部分には透し目模様を入れ,輪郭は巻きぬいを重ねて高く盛り上げ,それらをつなぎ合わせてある。

コトバンク( gros point de Venise )

引用元:ポワン・ド・ヴニーズ(ヴェネツィアン・レイズド・ポイント・レース・ワーク)のサンプル CC-Zero

引用元:イタリア製のボーダー

片仮名とアルファベットを並べておきます。海外のサイト等で検索される際に参考にしていただければ幸いです。

また、「ヴェネシャン」と「ヴェネツィアン」「べネツィアン」「ベネチアン」とは同じもの( Venetian )です。

- ポワン・ド・ヴニーズ( point de Venise )(ヴェネツィアン・レース)

- ヴェネシャン・グロ・ポワン( Venetian Gros Point (英語))

- ヴェネツィアン・レイズド・レース( Venetian raised lace(英語)、フランス語ではグロ・ポアン・ド・ヴニーズ( gros point de Venise )

- ヴェネチアン・フラット・レース ( Venetian flat lace(英語)、フランス語でポワン・プラ・ド・ヴニーズ point plat de Venise )

「ヴァン・ダイク・カラー」( the van Dyke collar / vandyke collar )

ヴァン・ダイク・カラー = 「ヴァン・ダイクの襟」。

アンソニー・ヴァン・ダイクが描いたような、レースで贅沢に縁取られ、肩にかかる幅広の襟です。(参考:Wikipedia: Collar (clothing) )

襟のいろいろ

「ヴァン・ダイク髭」( Van Dyke beard )

ピンと上向く特徴的なヒゲの形。当時流行の、山羊ヒゲ。

下の絵ではヴァン・ダイク本人も同じような髭をしています。

プラド美術館Endymion Porter y Anton van Dyck

「ヴァンダイク・ブラウン」( Van Dyke brown )

画家の名にちなみ、名付けられたダークブラウンの絵具の色。

彼は当時、炭鉱から採掘される腐食土質の褐炭から不純物を取り除き精製した茶褐色の絵具を使っていたので、1850年にその絵具に彼の名が付いた。

城 一夫(著). 2011-5-10. 『色の知識 名画の色・歴史の色・国の色』. 青幻舎. p.95.

ゲインズバラによるオマージュ

『青衣の少年』( The Blue Boy ) 1770年頃 トマス・ゲインズバラ ハンティントン・ライブラリー蔵

引用元:『青衣の少年』

ハンティントン・ライブラリーThe Blue Boy

18世紀英国の画家トマス・ゲインズバラによる肖像画『青衣の少年』です。

ヴァン・ダイクが活躍したバロック期から約100年後のロココ期に描かれましたが、少年の衣装がロココの時代から見ても「前時代」のもの。

少年は実際に17世紀初頭の衣装を身に着けてポーズを取っています。

本作はヴァン・ダイクへのオマージュとして描かれました。

赤い服の少年のポーズとよく似ていますよね。

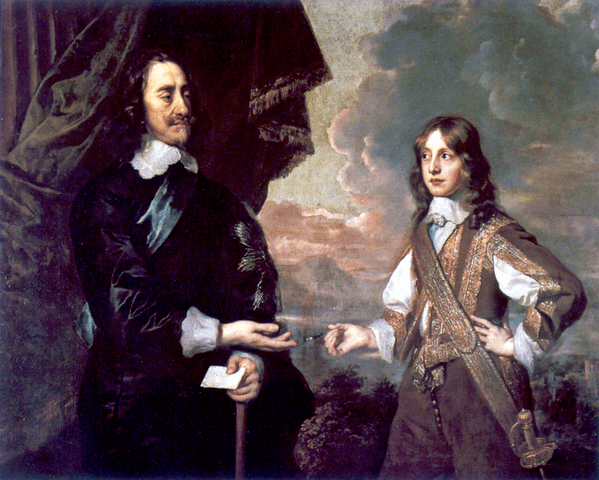

引用元:第2代バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズとフランシス・ヴィリアーズ卿

この少年たちの襟も豪華です。

アンソニー・ヴァン・ダイク( 英語表記: Sir Anthony van Dyck, 1599年3月22日 – 1641年12月9日)

引用元:自画像

アンソニー・ヴァン・ダイクは現在のオランダ、アントワープで生まれ、バロックの巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスに師事。

1632年にロンドンに移ります。

チャールズ1世の首席宮廷画家となり、ロンドンで亡くなりました。

このひまわりが描かれた自画像では、ヴァン・ダイクは王から賜った金鎖を見せています。

名前は他に「アントン」などとも表記され、オランダ語名ではヴァン・ダイクは「 van Dijck 」ですが、ここでは英語名の「 Anthony van Dyck 」としました。

「Dyck」もヴァン・ダイクが存命中は「Dyke」が使用されることが多かったそうなので、彼の名にちなむ色やヒゲの形をいう時は前者を使うのかな、と思われます。(すみません未確認です。わかったら追記します)

イングランド、スコットランド、アイルランドの王チャールズ1世( Charles I, 1600年11月19日 – 1649年1月30日)

引用元:『狩場のチャールズ1世』

ルーヴル美術館Portrait de Charles 1er, roi d’Angleterre (1600-1649), à la chasse

屋外にたたずみ、こちらを見るチャールズ1世。

王の馬の世話をするのはエンディミオン・ポーター卿。

チャールズ1世は小柄で痩せていましたが、それを感じさせない工夫がされています。

ヴァン・ダイクの傑作

風景の中に佇む王『狩場のチャールズ1世』(ヴァン・ダイク作)

下の馬上の王も、国王の身長を感じさせません。 堂々としていて威厳に満ち、神々しいとも思えます。

襟元のレースがやっぱり素敵。

引用元:『馬上のチャールズ1世』

ロイヤル・コレクションCharles I (1600-1649) with M. de St Antoine Dated 1633

『狩場のチャールズ1世』との共通点

布にレースに肌の質感に…。ただただ素晴らしい。

引用元:『チャールズ1世』

ロイヤル・コレクションCharles I (1600-1649) Signed and dated 1636

ドレスデン美術Karl I. von England (1600–1649)

チャールズ1世は、スコットランド王ジェームズ6世とデンマーク王女アンの間に次男として生まれました。

1603年、エリザベス1世の死去に伴い父がイングランド王ジェームズ1世として即位。

チャールズ1世は幼い頃患った病気がもとで足が少し不自由で吃音もあり、優秀と謳われた兄の陰で、存在感も薄かったようです。

しかし1612年に兄が亡くなり、イングランド、スコットランド、アイルランド王国の法定相続人となります。

妻はフランス王アンリ4世の王女ヘンリエッタ・マリア(1609年 – 1669年)です。 ヘンリエッタ・マリアの実兄はフランス国王ルイ13世、その息子ルイ14世は甥に当たります。

また、ヘンリエッタ・マリアの実姉はスペイン王フェリペ4世の最初の妃 エリザベート・ド・ブルボン(スペイン名イサベル・デ・ボルボン)で、その娘 マリー・テレーズはルイ14世妃。

つまりヘンリエッタ・マリアにとり、甥はフランス王、姪はフランス王妃というわけです。

ヘンリエッタ・マリアの影響で、イングランドの宮廷はフランス風に華やかに洗練されていきました。

チャールズ1世は画家ルーベンスの助言を得て美術品を収集。才能ある芸術家たちをイングランドに招き、一級の芸術コレクションを創り上げます。

しかしヘンリエッタ・マリアはイングランドでもカトリックの信仰を通し、そのため本人だけでなく、それを容認したチャールズ1世に対する国民感情も悪くなっていきました。

RKDimages( Kroměříž Archdiocesan Museum )Double portrait of Charles I Stuart (1600-1649), King of England and his wife Henrietta Maria de Bourbon, Queen of England (1609-1669), 1632 to be dated

サンディエゴ美術館Queen Henrietta Maria of England

引用元:チャールズ1世妃ヘンリエッタ・マリアとジェフリー・ハドソン卿

ナショナル・ギャラリー・オブ・アートQueen Henrietta Maria with Sir Jeffrey Hudson, 1633

引用元:チャールズ1世と王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス、チャールズ2世(左)、母に抱かれたメアリー・ヘンリエッタ・ステュアート

引用元:チャールズ1世の子どもたち

ロイヤル・コレクションThe Five Eldest Children of Charles I Signed and dated 1637

左からメアリー・ヘンリエッタ王女、後の国王ジェームズ2世、後の国王チャールズ2世、エリザベス王女と赤ちゃんのアン王女。

引用元:後の国王チャールズ2世

ナショナル・ポートレート・ギャラリーKing Charles II

ボストン美術館Princess Mary, Daughter of Charles I

引用元: オラニエ公ウィレム2世とメアリー・ヘンリエッタ・ステュアートの婚約記念画

アムステルダム国立美術館Willem II en zijn bruid Maria Stuart, Anthony van Dyck, 1641

関連記事

チャールズ1世の娘メアリー・ヘンリエッタ・ステュアートの肖像(ボストン美術館)

どの肖像画を見ても見惚れる程のレースの緻密さ、布の滑らかさですね。

チャールズ1世処刑の日

引用元:バンケティングハウス外でのチャールズ 1 世の斬首場面

ナショナル・ポートレート・ギャラリーThe execution of King Charles I

王権神授説を固く信じるチャールズ1世は王を諫めようとする議会を解散し、指導者を逮捕しました。

『名画で読み解く イギリス王家 12の物語』によると、チャールズ1世はヴァン・ダイクが描いたような「憂い顔のイメージ」とは違っていたそうです。

イギリス議会の歴史は古く、十三世紀末にまで遡る。高位聖職者や貴族、各州の騎士や市民代表も加わって開催されるが、市民階級の勢力拡大につれ、「議会の承認なしに王は租税をかけられない」との原則ができ、絶対王権との衝突が絶えなくなる。ジェイムズ一世は治世二十二年で四回しか招集せず(エリザベス一世は重要法案は必ず議会に諮っていた)。チャールズ一世にいたっては二度と開くつもりはなかった。必要な金は議会の承認を得なくてすむところへ課税したり、特権商人に独占権を売るなどでやりくりした。ヴァン・ダイク描く憂い顔のイメージと違い、チャールズは強圧的で頑固一徹なのだ。

中野京子(著). 2017-11-10. 『名画で読み解く イギリス王家 12の物語』. 光文社新書. pp.96-97.

スコットランド、アイルランドで暴動が起き、1642年に国王派と議会派が決裂。清教徒革命が起きます。

国王派は劣勢となり、1648年にチャールズ1世は逮捕。

処刑は1649年1月30日火曜日に決まりました。

妻ヘンリエッタ・マリアや息子チャールズたちは外国に亡命しましたが、国の管理下にあったエリザベス王女とヘンリー王子は、処刑前日の29日に父王の元を訪れることを許されました。

処刑当日。

チャールズは自ら選んだシャツを着て処刑に臨みます。

チャールズ一世が処刑時に着ていたシャツは、オープンワーク刺繍と小さな蝶結びのリボンを飾った、織りのしっかりとした厚手のリネンだった。これは王自身の希望によるもので、寒さからくる震えを恐怖による震えと勘違いされないため、暖かいシャツを選んだのだった。

ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房. pp.242-244.

斬首はバンケティングハウスの外で行われました。

バンケティングハウスの天井には、チャールズ1世がルーベンスに依頼して描かせた天井画がありました。

チャールズ1世が最後に見たのはこのルーベンスの天井画だったといわれています。

引用元:バンケティングハウスの天井画 Paul the Archivist CC-BY-SA-4.0

重税に喘いでいた民衆は、王が悪いと言われてそれはそうだと漠然と思っていたが(識字率は恐ろしく低い時代だ)、いざ彼が裁判にかけられ首を刎ねられるのを目にすると仰天し、恐怖にとらわれた。神にも等しい国王を殺すとは!この瞬間、チャールズ一世は殉教者となった。人々は処刑台へ殺到し、流れる王の血を布に浸して、聖遺物とした。

中野京子(著). 2017-11-10. 『名画で読み解く イギリス王家 12の物語』. 光文社新書. p.98.

アンソニー・ヴァン・ダイク 1627年 – 1628年 ピーテル・パウル・ルーベンス ロイヤル・コレクション蔵

引用元:アンソニー・ヴァン・ダイク

ロイヤル・コレクションAnthony Van Dyck (1599-1641) c.1627-8

ルーベンスが描いたヴァン・ダイクの肖像です。

美男子だったというヴァン・ダイクの口元のヒゲに注目してしまいます。

ルーベンスは1640年に亡くなり、ヴァン・ダイクは病気を患い1641年に死去。

その年、オランダ人画家 ピーター・レリーがロンドンを訪れます。

画家ピーター・レリー(英: Sir Peter Lely, 1618年9月14日 – 1680年11月30日)

レリーは1647年にチャールズ1世の肖像画家となり、王政復古後の1661年、チャールズ2世の宮廷の首席画家に就任しました。

美術品愛好家でもあったレリーの収集品の中には、革命で散逸したチャールズ1世のコレクションも含まれていました。

行方不明になっていた女神像もレリーが購入しており、国王になったチャールズ2世が買い戻しています。

引用元:ピーター・レリー

ナショナル・ポートレート・ギャラリーSir Peter Lely

引用元:『レリーのヴィーナス』(アフロディテ) Marie-Lan Nguyen

革命で一時行方不明に

- 深井晃子(監修). 2010-4-15. 『増補新装 カラー版 世界服飾史』. 美術出版社.

- 矢崎順子(編). 2012-11-30. 『世界のかわいいレース 世界のレース、アンティークレース、機械レース、作家のレースなど』. 誠文堂新光社.

- 中野京子(著). 2017-11-10. 『名画で読み解く イギリス王家 12の物語』. 光文社新書.

- ブランシュ・ペイン(著). 古賀敬子(訳). 2006-10-30. 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房.

- 城 一夫(著). 2011-5-10. 『色の知識 名画の色・歴史の色・国の色』. 青幻舎.

コメント

コメント一覧 (2件)

ハンナさん、こんにちは。

レース襟が男性に流行ったころがあったなんて、この頃の男性はお洒落ですね。

そして、本当にレースの描写の細かいこと。

どれだけ時間をかけて描いたのだろうかと思います。

ほとんどが、実際の人物より見かけが良く描かれているとのことですが…もちろんお見合いのためとして描かれたものもあるでしょうが、庶民はこのような雲の上の人たちを見たことがあるのでしょうか。

このような絵画から、更に写生するなどして恋う王の顔とか想像していたのかなぁ、と思ったりしています。

個人的には、やはり女性の絹の質感がたまりません。

衣擦れの音がしてきそうです。

今回も、興味深い記事をありがとうございました。(^-^)

ぴーちゃん様

下書きしていたレース(ブラバン・レース)の話が考えていた以上にボリュームが出てしまい、ヴァン・ダイク関連として独立させました。ヴァン・ダイク、レースの細かさも布の滑らかさもすごく良いですよね。レースの描写なんて、一体どうやって描き、一体何時間費やしたのでしょうね。ヴァン・ダイク好きなので、つい、前回、今回、次回と関連記事が続いてしまっています。

宮廷の首席画家が描いた王族の肖像画となると、下々の者ほど本物は見られなかったのでは、と個人的に思います。見るとしたらそれらの模写とか、印刷物?王本人を見るとしたら行脚の時とか?

彼らはどこまで美化され盛られているのかいつも気になっているところですが、例えば、チャールズ1世妃ヘンリエッタです。

肖像画では美女ですが、実際に彼女を見た貴婦人がアレ?と思ったみたいな話があるので、興味は尽きません。そのうち改めて記事として書き留めておきたいです。

今回も読んでくださって有難うございました。