メトロポリタン美術館の収蔵品『ジョージ・K・H・クースメイカー大尉』の肖像画。この「下馬している人物」の絵のルーツは、ヴァン・ダイクの傑作『狩場のチャールズ1世』のようです。

『ジョージ・K・H・クースメイカー大尉』 1782年 ジョシュア・レノルズ メトロポリタン美術館蔵

メトロポリタン美術館ジョージ K. H. クースメイカー大尉 (1759–1801年)

ジョージ・K・H・クースメイカー「大尉」

メトロポリタン美術館の解説では「クースメイカー」氏は「大尉」となっていますが(ジョージ・K・H・クースメイカー大尉(Captain George K. H. Coussmaker )ですが、『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』では、『カウスメイカー大佐』( Colonel George Cousmaker )として紹介されています。

メトロポリタン美術館の解説によると、レノルズはクースメイカー大尉に何度もモデルになって貰っているようです。

クースメイカーは1776年に、近衛歩兵第一連隊の将校階級最下位であるエンスン及び中尉の任務につきました。その後中佐に昇進しましたが、戦地勤務のないまま1795年に除隊しました。レイノルズの記録には、1782年にこの若い男性に21回モデルになってもらい、おそらく8度くらい彼の馬を描いたことが記載されています。日記作家のファニー・バーニーは、クースメイカーは内気で寡黙ながら礼儀正しい男性だと記しています。この肖像画は、レイノルズの最も優れた自由でしなやかな作風を反映しており、助手の手は入っていないとされています。

『ジョージ・K・H・クースメイカー大尉』(メトロポリタン美術館の解説)

「カウスメイカー」なのか「クースメイカー」なのか、スペルも異なっていますが、気になったのは彼の階級です。「大佐」?それとも「大尉」?

『NHK日曜美術館 名画への旅 13』は古い本でもあることですし、ここではメトロポリタン美術館の解説の方を取りたいと思います。

1750年代以降、男性服に襟が登場

1700年代前半の貴族男性は、上着の、前のボタンを留めずに、下に着た美しい刺繍を施されたヴェストを見せていました。

引用元:1765年頃の衣装

メトロポリタン美術館Ensemble

ボタンを外せば襟が折れて裏返ってしまうため、初めから上襟に折り返しをつける「テーラード・カラー・デザイン」が登場します。

1780年代頃には、貴族の乗馬用の上着も登場。 クースメイカー大尉の肖像画が描かれた時期と重なりますね。 彼が着ている上着の襟など、かなり今日のスーツの襟に近いです。

上流階級のアウトドア用ウェアとして広まった「フロック( frock )」という上着がありますが、それまでの前裾が長いものだと乗馬には向かないため、前だけカットし、お尻だけ長く裾を伸ばした「燕尾服(テイル・コート、tailcoat )」が出てきます。

乗馬の際は強い風に耐えなければなりませんから、「ダブルの前合わせ」が現れ、ボタンをきちんと留めて、防寒します。

さらに、立てた上襟(カラー、collar )にホックを付けて閉じると、さらに防寒度アップ。

姿勢が良くなって見栄えも良いということで、立ち襟、詰め襟が登場し、特に軍人に好まれるようになります。(参考:『軍服の歴史5000年』. 彩流社)

18世紀ロココの貴族の男性ファッション

ド・トロワの『愛の告白』で見るロココの男性服「アビ・ア・ラ・フランセーズ」

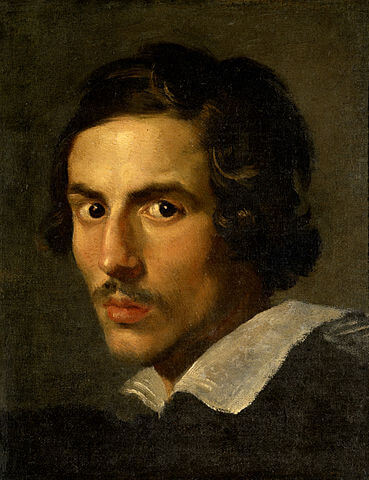

ジョシュア・レノルズ(レイノルズとも表記、Sir Joshua Reynolds, 1723年7月16日 – 1792年2月23日)

引用元:ジョシュア・レノルズ自画像

イングランド出身の画家で、ロイヤル・アカデミーの初代会長であるジョシュア・レノルズ。

レノルズは、ロココ期らしい、優美な人物画で知られています。

レノルズの作品

デヴォンシャー公爵夫人が被るつば広の帽子「ゲインズバラ・ハット」

レノルズの素敵な『ジョージ・K・H・クースメイカー大尉』。

この「馬から降りている」姿で描かれた肖像画には、「もと」となった絵がありまして。

『狩場のチャールズ1世』 1635年 アンソニー・ヴァン・ダイク ルーヴル美術館蔵

引用元:『狩場のチャールズ1世』

ルーヴル美術館Portrait de Charles 1er, roi d’Angleterre (1600-1649), à la chasse

振り向いてこちらを見るのは、チャールズ1世( Charles I, 1600年11月19日 – 1649年1月30日)。 イングランド王であり、スコットランド王です。

王の威厳に満ちた騎馬像と異なり、腰に手を当て、くつろいだ雰囲気ですね。 甲冑ではなく平服の姿ですが、高貴さ、上品さは隠せません。

ヴァン・ダイクの傑作

風景の中に佇む王『狩場のチャールズ1世』(ヴァン・ダイク作)

描いたのは、イングランドに招聘されたネーデルラント出身のアンソニー・ヴァン・ダイク。

引用元:ヴァン・ダイク自画像

アルテ・ピナコテーク(バイエルン州立絵画コレクション)Selbstbildnis, um 1620/21 und 1627

『狩場のチャールズ1世』はフランスのルーヴル美術館に在ります。

イングランド王の肖像画が、なぜフランスの美術館にあるのでしょうか。

この絵は一時、18世紀のフランス国王ルイ15世の寵姫 デュ・バリー夫人の所有でした。

この絵がルーヴル美術館にあるのは、クロムウェル政権による処分の結果ではなく、描かれてすぐ王からフランスに送られたためである(王妃ヘンリエッタ・マライアの母マリー・ド・メディシスへの贈り物という説もある)。その後著名な収集家クロザの手を経て、ルイ15世によって買い上げられ、その愛人デュ・バリー夫人に贈られた。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.45.

引用元:マリー・ド・メディシス

プラド美術館María de Medicis, reina de Francia

引用元:デュ・バリー夫人

フィラデルフィア美術館Portrait of Madame Du Barry

デュ・バリー夫人って?と思われた方はこちらを

コーヒーを飲むルイ15世の寵姫たちの絵 デュ・バリー夫人とポンパドゥール夫人

輿入れ前のマリー・アントワネットを描いた画家ジョゼフ・デュクルー

清教徒革命

目利きでもあったチャールズ1世は在位中、美術品の収集に注力しました。

しかし、チャールズ1世は清教徒革命の中、1649年に処刑されてしまいます。

チャールズ1世の素晴らしいコレクションは、オリヴァー・クロムウェル政権によって国外へ売却されました。

ヴァン・ダイクの『狩場のチャールズ1世』はその時国外に流出したものではなく、それよりもずっと前にフランスへ渡っていたのです。

引用元:クロムウェル

『クロムウェルと棺の中のチャールズ1世』はフランスの画家・ポール・ドラローシュによる歴史画です。

斬首されたチャールズ1世の遺骸をクロムウェルが見つめていますが、現実にはこのような場面はありませんでした。

ドラローシュによる歴史画『クロムウェルと棺の中のチャールズ1世』

清教徒革命によって一時行方不明に

アンソニー・ヴァン・ダイク(アントニーとも表記 Anthony van Dyck, 1599年3月22日 – 1641年12月9日)

バロック期に活躍したネーデルラント出身の画家、ヴァン・ダイク。

ルーベンスに師事し、ルーベンスと交流のあったチャールズ1世によってイングランドに招かれました。

チャールズ1世は、イタリア出身の画家 オラーツィオ・ジェンティレスキ(1563年 – 1639年)もイングランドに招いていました。

ヴァン・ダイクはジェンティレスキの姿も描いています。

引用元:オラーツィオ・ジェンティレスキ

ジェンティレスキの『ヴァイオリンを持つ若い女性』

オラーツィオ・ジェンティレスキによる天を仰ぐ娘『ヴァイオリンを持つ若い女性』

『チャールズ1世三面像』 1635年

引用元:『チャールズ1世三面像』

ロイヤル・コレクションCharles I (1600-1649) 1635-before June 1636

このチャールズ1世の三面像は、チャールズ1世が自分の胸像をベルニーニに依頼した際、見本としてローマに送られました。

同じバロック時代の巨匠、天才・ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ( Gian Lorenzo Bernini, 1598年12月7日 – 1680年11月28日)です。

引用元:ベルニーニ自画像

1637年、完成した胸像にチャールズ1世は狂喜しますが、残念ながらこの像は1698年に焼失。 現在は復刻版しか残っていません。

ベルニーニによる胸像の実物を見てみたかったですね。

ベルニーニによる超絶技巧の彫刻

目利きの枢機卿シピオーネ・ボルゲーゼとボルケーゼ美術館のコレクション

『馬上のチャールズ1世』 1633年

引用元:『馬上のチャールズ1世』

ロイヤル・コレクションCharles I (1600-1649) with M. de St Antoine Dated 1633

『馬上のチャールズ1世』の構図は、ルーベンスの『レルマ公騎馬像』(1603年)が元。

この絵も共和政時代に売却されて国外に流出しかけたが、王政復古の際に買い戻された。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.43.

下の画像は、ヴァン・ダイクの師であるルーベンスの『レルマ公騎馬像』です。 似てますね。

引用元:『レルマ公騎馬像』

プラド美術館Retrato ecuestre del duque de Lerma

『チャールズ1世騎馬像』 1638年頃

引用元:『チャールズ1世騎馬像』

ナショナル・ギャラリーEquestrian Portrait of Charles I

ハンプトン コート宮殿Charles I (1600-49) on Horseback c.1635-6

ナショナル・ギャラリーの解説によると、「ヴァン・ダイクとチャールズ1世のお気に入りの画家ティツィアーノによる、『カール5世騎馬像』が、おそらくこの絵の形式に影響を与えたのだろう」とのことです。

Other equestrian portraits then in the Royal Collection may also have been influential, as well as ancient texts which describe similar scenes. Van Dyck has, however, also painted the horse’s legs in an elegant position, which would have been recognised at the time as a movement from the fashionable sport of horse dancing (called dressage).

ナショナル・ギャラリー Equestrian Portrait of Charles I

(Google翻訳:当時王室コレクションにあった他の騎馬肖像画や、同様の場面を描写した古代の文献も影響を与えた可能性があります。しかし、ヴァン・ダイクは馬の脚を優雅な姿勢で描いており、これは当時流行していた馬術競技(馬場馬術と呼ばれる)の動きとして認識されていたでしょう。)

引用元:『カール5世騎馬像』

プラド美術館Carlos V en la batalla de Mühlberg

1547年4月24日の「ミュールベルクの戦い」での勝利を記念『カール5世騎馬像』

アン・オブ・クレーヴズの姉 ザクセン選帝侯妃ジビュレの肖像画

小柄なチャールズ1世ですので、『チャールズ1世騎馬像』の絵では馬が大きく見えます。

この絵と、『狩場のチャールズ1世』の背景はよく似ていますね。

右側から上部にかけて樹木が茂り、左方に見晴らしが開けているところなどまさに瓜二つだ。しかしこの類似は一見しただけでは分かりにくいかもしれない。両者の構想は根本的な次元で異なっており、その違いの方が印象を強く支配するからである。

ナショナル・ギャラリーの絵では馬上のチャールズ1世は画面のほぼ中央に位置している。よく見るとここにも従者がいるが、その姿のごく一部しか見えず、主従の関係は見誤るべくもない。いまさらことわるまでなく王侯の肖像画としてはこれが当たり前である。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.45.

画面左下には穏やかな平原風景が広がり、『狩場のチャールズ1世』では、リラックスして、若干上の方からこちらに眼差しを向ける王。

その右側にはチャールズ1世の馬が描かれています。

従者に手入れされている白馬も全身は描かれておらず、鞍の中央で画面の縁によって切断されている。この大胆な構図が実に新鮮だ。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.45.

『チャールズ1世騎馬像』では馬の方が大きく見えていますが、『狩場のチャールズ1世』の中の馬は、

優美な曲線をなしつつ下げられた馬の首は、王の背丈を高く見せる上でも重要な役割を演じているのだ。そして画面上方の樹葉も、王の上半身をちょうど縁取る位置に広がって、その存在を強調している。数多いヴァン・ダイクのチャールズ1世像の中でも極めつきの名画とされるゆえんである。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.45.

『ジョージ・K・H・クースメイカー大尉』の「首を弓形に伸ばした馬のポーズ」も、『狩場のチャールズ1世』から着想を得ていますが、

首の長さは一段と強調されている。なだらかな弧形が優美な魅力をかもし出している。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.51.

私は大尉本人にしか目が行かず、馬の首の長さまで気が回っていませんでした…。

ヴァン・ダイクによる『狩場のチャールズ1世』は、後の18世紀、イギリスの肖像画に大きな影響を及ぼしたようです。

そして描かれた馬についても、

この世紀はスタッブズのような馬の絵の専門家が脚光を浴びるほど馬の人気が高まった時代で、また優美なヴァン・ダイクの様式が肖像画の規範とされた時代だったから、この絵から着想を得た下馬姿の肖像が多々描かれたのも容易に納得がゆく。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.51.

引用元:『ポクリントン大尉とその家族』

ナショナル・ギャラリー・オブ・アートCaptain Samuel Sharpe Pocklington with His Wife, Pleasance, and possibly His Sister, Frances, 1769

18世紀イギリスの画家、ジョージ・スタッブス( George Stubbs, 1724年8月25日 – 1806年7月10日)。

馬を多く描いており、「馬の絵の専門家」と評されるほど。

「下馬肖像画」の系譜

『狩場のチャールズ1世』の発想源

「下馬肖像画」の系譜」として、傑作『狩場のチャールズ1世』の構図の元となった絵も『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』で紹介されています。

それまでに描かれていた君主たちの威厳に満ちた騎馬像ではなく、「下馬した皇族を描いた珍しい絵」がジェイムズ1世(チャールズ1世の父)の治世下で二枚ありました。

まず、こちらの女性の絵から。

画家はヴァン・ダイクの先輩に当たる、フランドル出身の宮廷画家・ソーメルです。

『ジェイムズ1世王妃アン』 1617年 パウル・ファン・ソーメル

引用元:アン・オブ・デンマーク

女性はアン・オブ・デンマーク。

イングランド王ジェームズ1世(スコットランド王も兼ねる)の妃で、チャールズ1世の生母です。

美女としても知られていますが、超浪費家としても有名です。

次に、18歳で亡くなってしまった、チャールズ1世の兄・ヘンリー・フレデリクです。

『皇太子ヘンリー・フレデリク』 1610年 ロバート・ピーク(父)?

引用元:皇太子ヘンリー・フレデリック

中央の少年がチャールズ1世の兄、ヘンリー・フレデリクです。

横の少年は、第3代エセックス伯ロバート・デヴァルー。 清教徒革命時の議会軍総司令官で、父はエリザベス1世の寵臣で、最期は処刑された第2代エセックス伯ロバート・デヴァルー。

ヘンリー・フレデリクが下馬している理由。それは、

狩に出た皇太子ヘンリーは当時の儀礼に従って、斃した大鹿の首に刃を入れた後で、剣を鞘に収めているところである。

傍らの廷臣が身をかがめているのは身分の違いの表明でもあるが、皇太子の体格の小ささを隠蔽する配慮も加味されていたはずである。かなり立派に描かれているもの、当時のヘンリーはまだ9歳だった。この幼さではいくら王位継承者でも、堂々たる騎馬像に仕立てるのは無理というものだ。ちなみに7年後の16歳のときに描かれた騎馬像を見ても、体躯の貧弱さは見紛うべくもない。

王妃アンの肖像も舞台は狩場で、王妃は猟犬をつないだ鎖を左手に握り、右手を腰に当てたいくぶん気取ったポーズで、落ち着いた眼差しをこちらに向けている。モデルが貴婦人である以上、いかに狩猟が好きでも騎馬像を描くわけにはゆかなかった。

『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』 p.51.

王妃アンが馬から下りて描かれているのは、「当時の高貴な女性が両足を大きく広げて馬に跨るのにはかなり抵抗があったから」です。

もちろん男性と同じように馬に跨り、狩猟を楽しむ女性もいましたが、ひとりで楽しむ分にはそれほどのスピードは必要ありません。

女性たちは特別の鞍を誂え、横向きに優雅に座りました。

しかし横向きの姿勢では当然不安定です。 落馬事故の危険とは常に隣り合わせでした。

さて。

ヘンリー・フレデリク王子の背後には、馬がいます。 従者もいて、お手入れされているようですね、

王妃アンのポーズにも向けると、腰に手を当て、こちらを見やる仕草です。

そして、この王妃の絵を左右反転させて見ると、樹木や馬の配置、奥に広がる風景が、『狩場のチャールズ1世』の構図によく似ている…。

どうやらこの二枚の絵から、ヴァン・ダイクは『狩場のチャールズ1世』の着想を得ていた、ということのようです。

レノルズの『クースメイカー大尉』の肖像画から、ヴァン・ダイクの『チャールズ1世』、さらにその元となった名画まで『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』を参考に遡ってみました。

レノルズの『ジョージ・K・H・クースメイカー大尉』も掲載されています。厚いですが、その分収録作品の多さに満足。表紙はジェロームの作品

- 『NHK日曜美術館 名画への旅 13 豊かなるフランドル 17世紀Ⅲ』

- 『軍服の歴史5000年』. 彩流社

コメント