両手を縛られ、川を流れていく若い殉教の乙女の絵画です。その他英国史を描いた『レディ・ジェーン・グレイの処刑』と『クロムウェルと棺の中のチャールズ1世』『ロンドン塔の若き王と王子』もご紹介します。

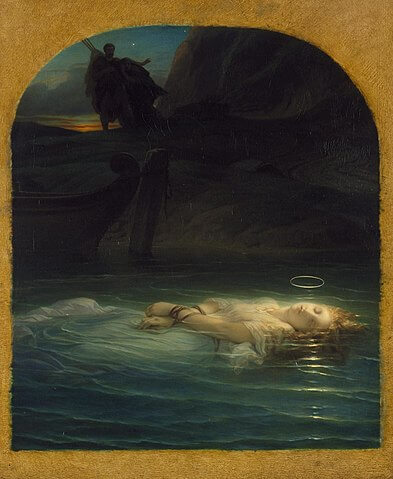

「キリスト教徒のオフィーリア」と呼ばれた絵『若き殉教者』

『若き殉教者』(『若き殉教の娘』 La jeune martyre ) 1855年 ポール・ドラローシュ ルーヴル美術館蔵

引用元:『若き殉教者』

2025年4月現在ランス別館にて展示La Jeune Martyre , RF 1038

引用元:『若き殉教者』

ドラローシュの『若き殉教者』はエルミタージュ美術館とルーヴル美術館にあります。

エルミタージュ美術館のものの方が小さいですね。

『残酷美術史』(ちくま学術文庫)では、「手をしばられて水に入れられ、命を落とした乙女。」との解説が載っています。

『別冊太陽 ルーヴル美術館』では、

ジョン・ミレーの描いたシェイクスピアのオフェーリアとの類似、影響が常に指摘されてきた作品だが、主題はディオクレティアヌス時代のキリスト教殉教者という史実である。偶像崇拝を拒否した彼女を、ローマ人はティベリ川に突き落とし、溺死させる。縛られた両手、闇の中には、水面に浮かぶ彼女の死体を見付けるふたりのキリスト教信者。後輪の光は、彼女が殉教者であることを示す。極めて詩的なこの作品は、画家の死の前年に描かれた。

アンリ・ロワレット(総監修). 2005-2-6. 『別冊太陽 ルーヴル美術館』. 平凡社. p.138.

とあります。

ポール・ドラローシュは病気を患い、長いこと闘病生活を送っていました。

長い闘病生活を送っていたポール・ドラローシュは、1853年、「いかなる作品にもまして哀切で神聖なる絵」を制作しようと思い立った。「ディオクレティアヌス帝時代の若き殉教の娘。彼女は偽の神々に生け贄をささげることを拒絶したために、死刑を宣告され、両手を縛られてテヴェレ川に投げ込まれる。…黙々と歩む二人のキリスト教徒が、目の前の川に若き殉教の娘の遺骸が流れていくのにふと気づく」。1855年に完成した本作品は、思いもよらず彼の最後の作品となった。

『ルーヴル美術館展』(2005年)

ルーヴル美術館所蔵の『若き殉教者』がドラローシュの遺作となりました。

オフィーリア

『オフィーリア』( Ophelia ) 1851年頃 ジョン・エヴァレット・ミレー テート・ブリテン蔵

引用元:『オフィーリア』

テート・ブリテンOphelia

ラファエル前派を代表するイギリスの画家、ジョン・エヴァレット・ミレーによる『オフィーリア』(オフェーリア)です。

シェイクスピアの戯曲『ハムレット』の登場人物であるオフィーリアが、恋に絶望して狂気に沈み、摘んだ花と共に川を流れて行く場面を描いたものです。

1852年にロンドンのロイヤル・アカデミー、1855年にパリの万国博覧会に出品されて大成功を収めました。

関連記事

オフィーリアのテーマは、このロマン主義の時代に大いに流行しました。

フランスの画家ドラクロワも『オフィーリア』を描いています。

『オフィーリアの死』( La mort d’Ophélie ) 1853年 ウジェーヌ・ドラクロワ ルーヴル美術館蔵

引用元:『オフィーリアの死』

シュリー翼942展示室La mort d’Ophélie , RF 1393

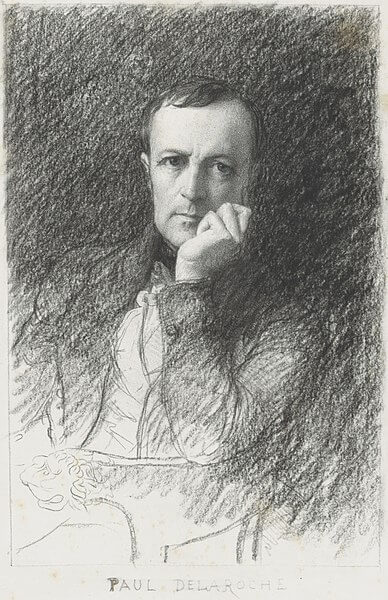

ポール・ドラローシュ( Paul Delaroche, 1797年7月17日 – 1856年11月4日)

引用元:自画像

本名イッポリト・ド・ラ・ローシュ( Hippolyte De La Roche )といい、「ドラロッシュ」「ドラロシュ」とも表記されます。

ドラローシュはフランスの画家ですが、同時代に活躍した画家に、

ウジェーヌ・ドラクロワ ( Ferdinand Victor Eugène Delacroix, 1798年 – 1863年)

テオドール・ジェリコー( Théodore Géricault, 1791年 – 1824年)

ドミニク・アングル( Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780年 – 1867年)

がいます。

『物語画』では、ドラローシュについてこのように述べられています。

一八三〇年代に、一五、一六世紀のイギリス史に取材した劇的な作品を次々とパリのサロン(官展)に出品、フランスにおける折からの英国ブームで非常な人気を得た。時代考証を踏まえつつ美化を施し感傷性を強めた迫真的な画面は、のちのハリウッド映画の歴史ものを先取りする大衆性をもっている。

エリカ・ラングミュア(著). 高橋裕子(訳). 2005-5-25.『物語画』. 八坂書房. p.20.

批評家たちはドラローシュの『若き殉教者』を「キリスト教徒のオフィーリア」と形容しました。

ドラローシュは歴史画で知られていましたが、必ずしも史実に忠実だったというわけではありませんでした。

亡くなる一年前、ドラローシュは新境地を開き、「重々しさと厳密さを示しつつ、わずかに抽象味を帯びた作風を示すようになって」いました。(参考:『ルーヴル美術館展』(2005年))

それまで彼に成功をもたらしていたのは、古代史の物語を「真に迫った」細部の力と鋭い演出感覚で演劇のように描出する作風であったが、これを惜しげもなく捨て去り、無名の聖女を主題に選んだのだ。他の画家たちとは異なり、彼は劇的な拷問の場面も、地下墓所でのキリスト教徒の集会といった人々の興味をかき立てるであろう場面も描かなかった。ただ、遺棄され水面を漂う若い娘の哀切な遺骸にのみ焦点をあてたのである。

『ルーヴル美術館展』(2005年)

「静謐」「哀切」といった厳かな雰囲気が、この『若き殉教者』に流れています。

ルーヴル美術館でこの絵を初めて観た時、まず娘の顔に目が行きました。

光の輪と縛られた手には気付いたのですが、絵の背景・意味がよくわからないまま、このもの悲しい絵を眺めるだけでした。

現地で買った絵葉書では、後ろの暗がりの中に立つ人物が輪郭しか判りませんでした…。

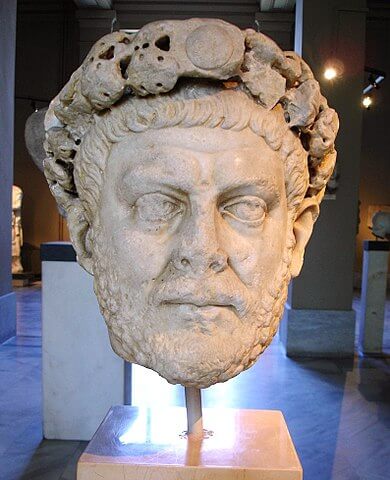

ディオクレティアヌス帝( 244年12月22日 – 311年12月3日 )

娘が殉教したのはディオクレティアヌス帝の統治時代という設定です。

では、ディオクレティアヌス帝とはどんな人物だったのでしょうか。

284年秋、ローマ軍の上級将校だったディオクレティアヌスが皇帝になります。

即位に際し、彼は自分の名前に数文字を付け加えたので、ディオクレティアヌスとして歴史に名を残している。皇帝としての彼は、ローマ人にとってはその長い歴史のなかで最も行動的な支配者のひとりとなり、一方でキリスト教徒にとっては、最も忌まわしき支配者のひとりとなる。

ロバート・ルイス・ウィルケン(著). 大谷哲・小坂俊介・津田拓郎・青柳寛俊(訳). 『キリスト教一千年史 地域とテーマで読む 上』. 白水社. p.124.

ディオクレティアヌスの治世は安定し、後期ローマ帝国と呼ばれる時代が始まりました。

当初、ディオクレティアヌスの関心はキリスト教ではなく、専らローマの再建、軍事力の強化でした。

ところが、軍隊の中に兵役拒否を申し出るキリスト教徒が出て来たことから、

皇帝の従者のなかにキリスト教徒が数人いて、儀式のさなか十字を切ったのであった。ディオクレティアヌスは激怒し、宮廷で暮らしている者は全員ローマの神々に犠牲をささげるべし、さもなければ厳しく罰せられるべし、と命令した。また、犠牲を捧げることを「不敬にも」拒む兵士を軍から追放するよう、軍団司令官に命じた。しかし彼は、徹底的な迫害を始めようという副帝ガレリウスの試みには抵抗していた。

ロバート・ルイス・ウィルケン(著). 大谷哲・小坂俊介・津田拓郎・青柳寛俊(訳). 『キリスト教一千年史 地域とテーマで読む 上』. 白水社. p.127.

しかし、軍隊から始まった迫害は、303年に全国規模の迫害に発展していきます。

属州パレスチナの都市カエサリアに住んでいたエウセビオスは、この属州での殉教者の物語について本を著している。多数の教会が破壊され、聖書と典礼に用いる書物は燃やされた。キリスト教徒は監獄につながれ、手や足を切断され、恐るべきことに金網の上で焼かれた。そして以前の迫害の際と同様に、聖書を引き渡し、犠牲を捧げて屈服した人々もいれば、策を弄して法の網をくぐり抜けた者もいた。

ロバート・ルイス・ウィルケン(著). 大谷哲・小坂俊介・津田拓郎・青柳寛俊(訳). 『キリスト教一千年史 地域とテーマで読む 上』. 白水社. p.127.

市民の中にはキリスト教徒を匿う者もいて、すべての人が迫害政策を支持していたのではありませんでした。

膨大な数のキリスト教徒を武力で片付けることは出来ず、迫害のさなかの305年ディオクレティアヌスは病に倒れ、311年に亡くなりました。

ディオクレティアヌスの時代に殉教した聖ビビアーナの像も出てきます

サド侯爵、ローマでベルニーニの聖女とマデルノの『聖チェチリア像』を観る。

「英国史」を描いたドラローシュの作品

『レディ・ジェーン・グレイの処刑』( The Execution of Lady Jane Grey ) 1833年 ポール・ドラローシュ ナショナル・ギャラリー蔵

ナショナル・ギャラリーThe Execution of Lady Jane Grey

1554年、ロンドン塔での「9日間女王」レディ・ジェーン・グレイの処刑場面を描いたものです。

この絵では屋内ですが、処刑が行われたのは屋外。

衣裳は劇的な効果を狙って、ジェーンの純潔・無垢を連想させる花嫁衣裳のような白いドレスですが、実際には黒でした。

レディ・ジェーン・グレイについて

『クロムウェルと棺の中のチャールズ1世』( Cromwell am Sarge Karls I., nach 1831 ) 1831年 ポール・ドラローシュ ハンブルク美術館蔵

ハンブルク美術館Cromwell am Sarge Karls I., nach 1831

1649年の清教徒革命で、イングランド国王チャールズ1世が処刑されます。

棺を開けて国王の遺骸を見ているのは革命の指導者クロムウェル。斬首されたチャールズ1世の首には血が…という場面。

ヴァン・ダイクによるチャールズ1世(ルーヴル美術館所蔵)

風景の中に佇む王『狩場のチャールズ1世』(ヴァン・ダイク作)

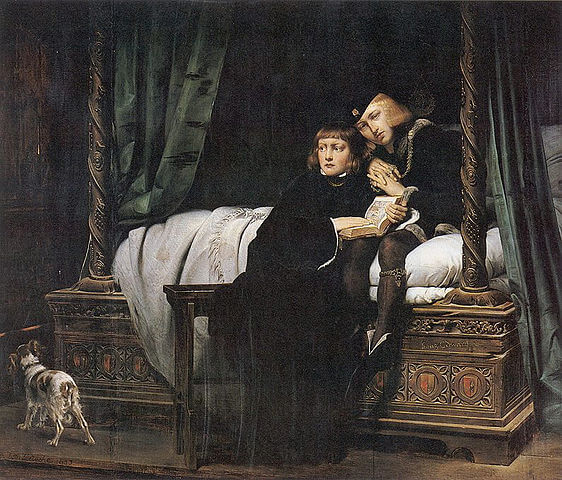

『ロンドン塔の若き王と王子』( Édouard V, roi mineur d’Angleterre, et Richard, duc d’York, son frère puîné (1483), dit Les enfants d’Édouard ) 1830年 ポール・ドラローシュ ルーヴル美術館蔵

引用元:『ロンドン塔の若き王と王子』

ドゥノン翼700展示室Édouard V, roi mineur d’Angleterre, et Richard, duc d’York, son frère puîné (1483), dit Les enfants d’Édouard , INV 3834 ; LP 15

薄暗い室内で不安そうに寄り添うふたりの少年。

右は国王エドワード5世、左は弟のヨーク公リチャードです。

1483年、ふたりが幽閉されていたロンドン塔のなかで忽然と姿を消してしまう…のは史実です。

関連記事

まるで歴史の一場面に立ち会い、目撃しているような気になりますね。

この後の主人公たちが辿る運命を知っているだけに、切ない気持ちになります。

『ART GALLERY 歴史画 人間のものがたり』(集英社)にもドラローシュについての記述があります。

ドラクロワの作品ほど挑発的ではなく、卓抜な絵画技量や演出力と相まって同時代に非常な人気を博したドラロッシュの一連の歴史画の主人公は、運命に翻弄される悲運の女性や子どもたちだった。政敵だった叔父にロンドン塔に幽閉されてひそかに殺害されようとしているイギリスのふたりの王子が、近づいてくる足音に身をすくめるさまを描いた《ロンドン塔のふたりの王子たち》は、この後大流行する「泣かせる歴史画」の典型例で、顧客の涙を誘う手法を競い合う20世紀以降の映画やドラマの原点となっている。

この絵や《レディ・ジェーン・グレイの処刑》は、シェイクスピアの再評価を契機としてヨーロッパ全土におけるイギリス・ブームの最中に、フランス人のドラロッシュによって描かれたが、この時代以降、民族主義が台頭してゆくのに伴い、国際的には無名だが自国では知らぬ人のいない「国内レベル」の偉人たちを主人公とする歴史画が、西欧各国でおおいに流行する。とくに教養の深い鑑賞者でなくとも理解できるように、作品の大半は平明な写実的様式で描かれたため、さまざまな民族の栄光の表現が志向されたにもかかわらず、表現様式にはほとんど地域差がみられない。いわば「インターナショナル・ナショナリズム」とでも評すべき潮流が生まれたのはいささか皮肉な事実である。

青柳正規, 木島俊介, 中野京子(監修). 髙橋達史(本巻責任編集). 2018-4-18. 『ART GALLERY 歴史画 人間のものがたり』. 集英社. pp.83-84.

ルーヴル美術館にあるドラローシュの作品

ドラローシュの歴史画『エドワード5世とヨーク公』『殉教の娘』(ドゥノン翼)

- エリカ・ラングミュア(著). 高橋裕子(訳). 2005-5-25.『物語画』. 八坂書房.

- 池上英洋(著). 『残酷美術史』. ちくま学術文庫

- アンリ・ロワレット(総監修). 2005-2-6. 『別冊太陽 ルーヴル美術館』. 平凡社.

- 『ルーヴル美術館展』 2005年

- ロバート・ルイス・ウィルケン(著). 大谷哲・小坂俊介・津田拓郎・青柳寛俊(訳). 『キリスト教一千年史 地域とテーマで読む 上』. 白水社.

- 青柳正規, 木島俊介, 中野京子(監修). 髙橋達史(本巻責任編集). 2018-4-18. 『ART GALLERY 歴史画 人間のものがたり』. 集英社.

コメント