フランス国王アンリ2世妃カトリーヌ・ド・メディシスが輿入れの際フランスに持ち込んだものは、フォークにお菓子にテーブルマナーでした。

メディチ家のジェラート

引用元:ジェラート Guillaume Flambeau Von Uslar CC-BY-2.0リスト

アイスクリーム。ジェラート。ソフトクリーム。その甘美なる響き。

既に古代ギリシャ・ローマの時代、ひとは氷に蜂蜜、煮詰めたブドウ果汁を加えて食べていました。

皇帝ネロもジュリアス・シーザーも、冷たいシャーベットの愛好者でした。(参考:『イタリアの食卓 おいしい食材 どう食べるか、どんなワインと合わせるか』 (講談社+α文庫))

そのルーツですが、

アイスクリームのルーツは、アラブ圏でシャルバットという名で呼ばれた、氷で冷やした果汁やミルクである。これがアラブからシチリアに伝わり、イタリアではソルベット(後に英語でシャーベットとなる)と呼ばれるようになる。

十六世紀の半ば、イタリアでは大量の水を使わなくとも、硝石や塩の作用によって温度を下げ、果汁やミルクを凍らせる技術が開発され、当時、フィレンツェで権勢を誇った大冨豪メディチ家がこの製法を考案者から譲り受け、半ば独占した。一五三三年、メディチ家のカテリーナ姫が、フランス王家の第二王子アンリ(後のアンリ二世)に嫁いだとき、メディチ家の秘伝とされていたこの氷菓の製法を、フランス王室にも伝えた。だが依然として秘法扱いであり、とても庶民が口にできるものではなかった。

桜沢琢海(著). 2002-8-30. 『料理人たちの饗宴 西洋料理のルーツをさぐる』. 河出書房新社. p.47.

『イタリアの食卓 おいしい食材 どう食べるか、どんなワインと合わせるか』 の「ジェラート(アイスクリーム)」の項でも、

一六世紀中頃、フィレンツェのメディチ家の中庭でクリーム状のジェラートがサービスされた。牛乳、ザバイオン(卵黄と砂糖で作るソースまたはデザート)、フルーツを使ったもので、客のスペイン人は朝から晩まで、このジェラートを食べていたという。メディチ家のカテリーナがフランス王アンリ二世に嫁いだとき、一緒にこのジェラートもフランスに持ち込んだ。やがてこれがヨーロッパ中に広まり、一八世紀には年間を通じてジェラートが食べられるようになった。

林 茂(著). 2001-6-20. 『イタリアの食卓 おいしい食材 ーどう食べるか、どんなワインと合わせるか』. 講談社+α文庫. p.212.

と書かれています。

メディチ家のジェラート、私も食べてみたい。

この、「フランス王アンリ2世に嫁いだメディチ家のカテリーナ(カトリーヌ)が、1533年の輿入れの際、「メディチ家の秘伝」とされたこのジェラートの製法をフランス王家に伝えた」という話ですが。

『アイスクリームの歴史物語』では、これを「アイスクリーム神話」とし、

「この物語には裏づけがまったくない」

としています。

カトリーヌがフランスに持ち込んだもの

『プロのための フランス料理の歴史 時代を変えたスーパーシェフと食通の系譜 』では、イタリアがフランスの食文化に与えた影響は、料理についてはそれほどではなく、むしろ菓子やテーブルマナーの方に強く感じられるとあります。

例えば、お菓子の本格的進歩は、果物の砂糖漬け(コンフィテュール)、ゼリー、マジパン、香料入りパン、ヌガーなどの技術で知られたイタリアの名職人たちの努力の賜物だった。1533年のカテリーナ・デ・メディチと後のアンリ2世との結婚、続いて1600年のマリーア・デ・メディチとアンリ4世との結婚のときに、后たちがイタリアから菓子職人たちを連れてきたのである。

しかし、イタリアからの主たる影響は、料理自体にというより、むしろサーヴィスや食卓作りの技術、食事作法にはっきりとあらわれている。

ジャン=ピエール・プーラン(著). エドモン・ネランク(著). 山内秀文(訳). 2005-4-15. 『プロのための フランス料理の歴史 時代を変えたスーパーシェフと食通の系譜 』, 学習研究社. p.30.

そのひとつは、何といっても、フォーク。

フランス宮廷に完全に浸透するのはもっと後のことなのですが、フォークを使うことで指や衿を汚さず食べることが出来るようになりました。

その他イタリアからは陶器(ファイアンス)が入ってきます。

カトリーヌが16世紀に持ち込んだフォークは一旦姿を消します

まだフォークが無かった時代の宴会

それから、いんげん豆。

アメリカ大陸の発見後はトマト、唐辛子、いんげん豆、じゃがいもといった新しい食材がヨーロッパに入って来ました。

その食材の多くは、スペインやイタリアを経て、フランスで栽培されるようになります。

じゃがいもの栽培がフランスに根付くまでには長い月日がかかりましたが、豆類であるいんげん豆は別でした。

ヨーロッパ人は昔から豆類をよく食べていましたからね。

いんげん豆も初めは、教皇クレメンス7世の後押しでイタリアで栽培されました。

後に、クレメンス7世の親戚であるカテリーナ・デ・メディチによってフランスに持ち込まれます。

マカロン

引用元:アマレッティ Photograph by Greg O’Beirne CC-BY-SA-3.0-migrated CC-BY-SA-2.5

マカロンもカトリーヌによって持ち込まれたもののひとつです。

メディチ家秘伝の製法を踏襲して作られたというマカロンについて、『料理人たちの饗宴 西洋料理のルーツをさぐる』で読むことが出来ます。

カトリーヌ・ド・メディシスの孫娘にあたるロレーヌ公女、カトリーヌが伝えたというマカロンの話です。

祖母カトリーヌ・ド・メディシスから名前を取られたカトリーヌは、ルミルモン修道院の修道院長を務めました。

引用元:カトリーヌ・ド・ロレーヌ

カトリーヌの母はクロード・ド・ヴァロワです。

クロードはカトリーヌ・ド・メディシスのお気に入りの娘で、ロレーヌ公妃となりました。

引用元:クロード・ド・ヴァロワ

クロードの姉妹エリザベート

ヴェルディの『ドン・カルロ』ヒロインのモデル、エリザベート・ド・ヴァロワ

関連記事

フランソワ・クルーエの肖像画で見る1500年代後半のフランス宮廷

カトリーヌ・ド・メディシス(1519年4月13日 – 1589年1月5日)

カテリーナ・ディ・ロレンツォ・デ・メディチ( Caterina di Lorenzo de’ Medici )。

フランス語読みではカトリーヌ・ド・メディシス( Catherine de Médicis )。

フランス国王アンリ2世妃であり、フランソワ2世、シャルル9世、アンリ3世らの生母です。

世界史における1572年の「聖バルテルミーの虐殺」で、文化史ではノストラダムスとの交流や占星術、菓子や食事作法など、洗練されたイタリア文化をフランス宮廷に持ち込んだ人物として知られています。

引用元:カトリーヌ・ド・メディシス

カトリーヌ・ド・メディシスは出生直後に相次いで両親を失い、孤児となり、修道院で育ちました。

父・ロレンツォの死により、メディチ家兄脈の嫡子の系統は断絶。

メディチ家兄脈唯一の女子となったカトリーヌは、相愛関係にあったいとことも引き離され、メディチ家出身の教皇クレメンス7世の仲立ちで、フランス王フランソワ1世の息子アンリと14歳で結婚します。

年上の愛人を持つ夫との夫婦仲は良くはありませんでした。

また、メディチ家が王族ではなかったことから「商人の娘」などと陰口を叩かれ、クレメンス7世の死後はつらい立場に立たされた時期もありました。

しかし、彼女はその頭脳の良さで、夫・アンリ2世亡き後は息子たちの摂政として、母后として、30年に渡りフランス宮廷に君臨することになるのです。

カトリーヌ・ド・メディシスの周辺の人びと

夫 フランス王アンリ2世(1519年3月31日 – 1559年7月10日)

引用元:フランス国王アンリ2世

ヴァロワ朝第10代のフランス王アンリ2世( Henri II de France )です。

占星術師ノストラダムスがその死を「予言した」とされました。

関連記事

夫の愛人 ディアーヌ・ド・ポワチエ(1499年9月3日 – 1566年4月25日)

夫の長年の愛妾・ディアーヌ・ド・ポワチエ( Diane de Poitiers )。

年を取っても美貌は衰えなかったという、美魔女。

関連記事

愛妾ディアーヌ・ド・ポワチエの姿『狩りの女神ディアナ』(フォンテーヌブロー派)

教皇クレメンス7世(1478年5月26日 – 1534年9月25日)

引用元:ローマ教皇クレメンス7世

メディチ家出身のローマ教皇クレメンス7世( Clemens VII )。

芸術の庇護者。イケメン教皇。

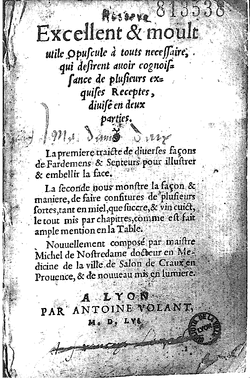

『化粧品とジャム論』(『Le Traité des Fardements et des Confitures』)は誰の著作か

引用元:『化粧品とジャム論』

1555年、リヨンで出版された『化粧品とジャム論』は、「ノストラダムス」の名で知られる医師・ミシェル・ド・ノートルダムの著作です。

引用元:ノストラダムス

confiture(コンフィテュール、またはコンフィチュール)は、果物の砂糖漬け、つまりジャムのこと。

中世の時代、傷みやすい果物が保存できるようになったことは人びとを大いに魅了しました。

医師でもあるノストラダムスは砂糖についても関心を寄せていました。

この本にも、化粧品の効能、歯の研磨剤、石鹸の他、数々のジャムのレシピが載っています。

化粧品とジャムが並列であるのは、今日的にはいささか違和感があるが、当時、砂糖は薬の一種であり、媚薬・強壮剤という意味も含めて健康食として砂糖をどのように食事に取り入れるかということも、医学的見地から研究がなされていた。

桜沢琢海(著). 2002-8-30. 『料理人たちの饗宴 西洋料理のルーツをさぐる』. 河出書房新社. p.37.

熱がなかなか引かない場合には「レタスの砂糖漬け」も紹介しています。

加齢によって、美はいつか衰えます。

今は美味しい果物も、いつかは変質し、腐乱するものです。

美顔術も砂糖漬けのレシピも、より長く良い状態を保つためのもの。

こうした技法の紹介は, 医師の仕事としては瑣末なものに見えるかもしれない。だが, 16世紀の医師や薬剤師に求められていた重要な課題から, それほどかけ離れた仕事ではない。たとえば, 若さを保つ秘薬の発明は, 錬金術師がもっとも熱心に研究していた課題のひとつであった。

エルヴェ・ドレヴィヨン& ピエール・ラグランジュ(著). 伊藤 進(監修). 2004-9-20. 『ノストラダムス 予言の真実』知の再発見双書118. 創元社. p.20.

甘いお菓子、美味しいものが大好きだったというカトリーヌ・ド・メディシス。

宴席にはしばしば、カリン、マルメロ、ライム、オレンジなどの果物の砂糖煮が出されたそうです。

ノストラダムスに助言を求めていたカトリーヌは、夫アンリ2世の死、彼女の息子たちの王への即位、彼らの死を予言されたと言われています。

上の版画は、『ノストラダムス 予言の真実』によると、「宗教戦争がつづくなかで, 王権に対して占星術師が及ぼした影響力を揶揄したもの」とのこと。

魔法陣の中央に描かれた魔術師は, 鏡のなかにフランソワ2世, シャルル9世, アンリ3世を映し出している。カトリーヌ・ド・メディシスのこの3人の息子は, ノストラダムスによって, 王への即位と死を予言されていたと言われている。3人の後ろに描かれたイエズス会士たちは冠を掲げ, 迷信が支配する風潮を利用して, 王制に対する影響力を大きくしようとしている。

エルヴェ・ドレヴィヨン& ピエール・ラグランジュ(著). 伊藤 進(監修). 2004-9-20. 『ノストラダムス 予言の真実』知の再発見双書118. 創元社. p.29.

現代では砂糖の摂り過ぎが健康に良くないことは知られています。

しかし今日、美味しいジャムやコンポート、マカロン、アイスクリームが身近にあることは、やはりとても幸せです。

プロじゃない私も読みました。食通の方も、そうではない方もどうぞ

- 林 茂(著). 2001-6-20. 『イタリアの食卓 おいしい食材 ーどう食べるか、どんなワインと合わせるか』. 講談社+α文庫.

- 『アイスクリームの歴史物語』 ローラ・ワイス(著) 竹田円(訳) 原書房

- ジャン=ピエール・プーラン(著). エドモン・ネランク(著). 山内秀文(訳). 2005-4-15. 『プロのための フランス料理の歴史 時代を変えたスーパーシェフと食通の系譜 』, 学習研究社.

- 桜沢琢海(著). 2002-8-30. 『料理人たちの饗宴 西洋料理のルーツをさぐる』. 河出書房新社.

- エルヴェ・ドレヴィヨン& ピエール・ラグランジュ(著). 伊藤 進(監修). 2004-9-20. 『ノストラダムス 予言の真実』知の再発見双書118. 創元社.

コメント