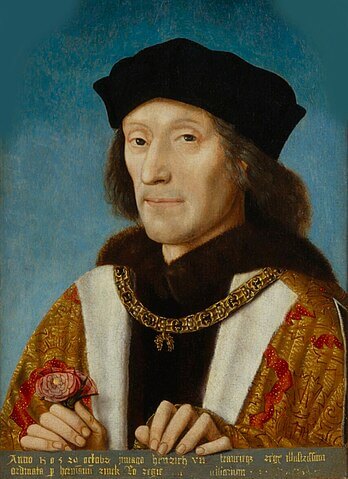

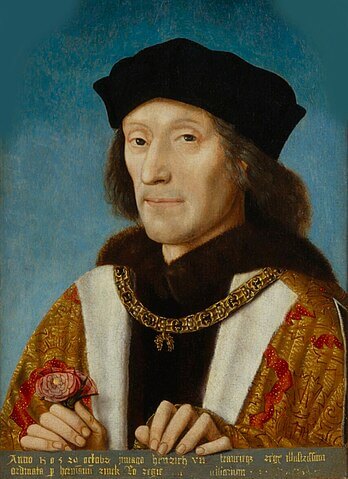

薔薇を手にして笑みを浮かべるイングランド王の肖像画。これは結婚を考えているお相手に向けられたものでした。

イングランド王ヘンリー7世( King Henry VII, 1457年1月28日-1509年4月21日) ネーデルラントの画家、作者不詳 1505年 ナショナル・ポートレート・ギャラリー蔵

引用元:ヘンリー7世

ナショナル・ポートレート・ギャラリーKing Henry VII

ランカスター朝の流れを汲む、テューダー朝初代のイングランド王ヘンリー7世。

ボズワースの戦いでリチャード3世に勝利し、薔薇戦争(1455年~1485年)を終結させました。

ランカスター家のシンボルである赤薔薇を手に微笑むヘンリーの肖像画、これは当時48歳だった国王の「お見合い」用の肖像画でした。

ヘンリー7世の肖像画が描かれた理由

お見合い用

どう見ても「タダモノではない」感が漂うヘンリー7世の肖像画。

この微笑みの意味は…と勘ぐってしまいます。

いいひとそうに見せているけど、確実に腹に一物持っていそう、と。

そんなふうに(私に)思わせてしまうヘンリー7世、いったい誰に送るためにこの「お見合い肖像画」を描かせたのでしょうか。

それは、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の娘、マルグリットに向けてのものだったのです。

この絵は、当時、最初の妻エリザベスに死別していた四十八歳のヘンリー七世が、神聖ローマ皇帝マクシミリアンの娘に求婚するための「見合い肖像画」として、一五〇五年に制作されたものであるが、皇帝父娘もこの容貌に信用ならぬものを感じたのか、縁談はまとまらなかった。

高橋裕子(書). 1998-4-20. 『イギリス美術』. 岩波新書. p.31.

皇帝父娘もそんなふうに感じたのでしょうかね。

引用元:神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世

美術史美術館Kaiser Maximilian I.

引用元:マルグリット・ドートリッシュ

お見合い相手 マルグリット・ドートリッシュ

ヘンリー7世のお見合い肖像画が描かれた1505年、マルグリット・ドートリッシュは25歳でした。

マルグリットは 2回結婚し、2回とも夫と死別しています。

最初の夫であるフアンは、スペインのカトリック両王の長男でした。フアンの姉妹に「狂女王」フアナ、カタリナ(英語名キャサリン・オブ・アラゴン)がいます。

マルグリットとフアンは仲睦まじい夫婦でしたが、フアンは19歳で急死。

マルグリットは懐妊していましたが、子どもは死産でした。

2人目の夫 サヴォイア公フィリベルトとの間にも子どもはなく、フィリベルトの死後、マルグリットは帰国しました。

マルグリット・ドートリッシュの肖像画

1505年の夏、ブルゴーニュ大使がイングランドを訪れました。

大使がキャサリン・オブ・アラゴン(カタリナ)を表敬訪問した際、「王のご覧に入れるためマルグリット・ドートリッシュの肖像画を持参している」と話すと、キャサリンはぜひ見てみたいと言います。

当時のブルゴーニュはスペインの支配下にあり、スペインのカトリック両王の末娘であるキャサリンはイングランド王子に輿入れしていました。

キャサリンから見ればマルグリットは「兄フアンの妻」であり、「姉フアナの夫フィリップの実妹」です。

覆いを外して絵を観たキャサリンは、「ミケル・シトウであれば、もっと巧く描くだろうに」という感想を持ったようです。(参考:『冬の王 ヘンリー7世と黎明のテューダー王朝』 彩流社)

引用元:キャサリン・オブ・アラゴン

ナショナル・ポートレート・ギャラリーKatherine of Aragon

引用元:マルグリット・ドートリッシュ

ロイヤル・コレクションMargaret of Austria (1480-1530) c. 1500

ミケル・シトウの描く写実的な肖像画と、このマルグリットの肖像画とではだいぶ趣が違いますよね。

キャサリンの感想ももっともだという気がします。

この作品について、英国ロイヤル・コレクションの来歴欄に、「おそらく 1505 年にヘンリー 7 世に贈呈された」とあり、キャサリンが見た肖像画はこれかと思われます。

画家ミケル・シトウ( Michel Sittow, 1469年頃 – 1525年頃)

ミケル・シトウはエストニア生まれの画家で、カスティーリャ女王イサベル1世やハプスブルク家などの宮廷画家として、スペイン、ネーデルラントで活躍しました。

下はシトウによる、キャサリンの父でカトリック両王のひとり「アラゴン王フェルナンド2世」の肖像画です。(作者名に(?)付きではありますが)

リアルですよね。ホントにこんな感じだったんだろうな、ということが伝わってきます。

引用元:アラゴン王フェルナンド2世

美術史美術館König Ferdinand II. (1452-1516) von Aragon

以前、ヘンリー7世の肖像画の作者は、ミケル・シトウまたは「ミケル・シトウ?」「伝ミケル・シトウ画」とされていましたが、収蔵しているナショナル・ポートレート・ギャラリーの解説では ” Unknown Netherlandish artist ” となっています。

高橋裕子氏は著書『イギリス美術』の中で、『ヘンリー7世』の肖像画を挙げ、このように仰っています。

こちらはエストニア生まれでフランドルで修業したミヒール・シットウの作とされていたが、所蔵美術館の最近の刊行物では、単に「ネーデルラントの画家」作となっている(十六,七世紀のイギリスの肖像画の本格的研究はついたばかりともいえ、作品の作者判定もモデル判定もしばしば変化するので油断がならない)。

高橋裕子(書). 1998-4-20. 『イギリス美術』. 岩波新書. p.30.

もしかしたら、もう一回くらい変化する、かも?

美術史美術館ほか、ナショナル・ギャラリー・オブ・アートにあるシトウの作品を掲載

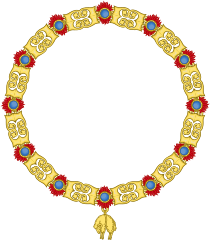

なぜ ヘンリー7世が金羊毛勲章をつけているのか?

肖像画の首飾り「金羊毛勲章」

この「お見合い肖像画」のヘンリーは立派な首飾りを着けていますが、これは「金羊毛勲章」です。

画中のヘンリーは、深緋色のベルベットに金糸を織り込んだ正衣を纏い、その下襟は白い毛皮で縁取りされており、ガーター勲章を授与されたブルゴーニュ公からの答礼の品、金羊毛勲章が襟元を飾っていた。頭にはいつものごとく黒いフェルト帽を被り、白いものの混じる黒髪は肩まで届いていた。また、長い闘病生活のため頬はこけていたが、固く結ばれた口元とよく締まった顎からは、意思の強さが窺えた。

トマス・ペン(著). 陶山昇平(訳). 2016-7-10. 『冬の王 ヘンリー7世と黎明のテューダー王朝』. 彩流社. pp.228-229.

引用元:金羊毛勲章(頸飾)

間に羊が吊るされています。

1430年、ブルゴーニュのフィリップ善良公(ル・ボン)は自身の結婚に際し、イングランドのガーター騎士団に倣って金羊毛騎士団を作りました。

このフィリップ善良公の孫娘がマリー・ド・ブルゴーニュ。 フィリップ美公とマルグリットの母親です。

美術史美術館Maria von Burgund (1458-1482), Halbfigur im Profil

美術史美術館Philipp “der Schöne” (1478-1506)

ブルゴーニュ公フィリップ

イングランドにはガーター騎士団の頸飾(けいしょく)が存在します。

それにもかかわらず、なぜヘンリー7世はこの首飾りをつけた肖像画を描かせたのでしょうか。

国王が他国の王女に求婚するのなら、自国イングランド最高位のガーター騎士団の頸飾をつけて肖像画に描かれるのでは?

本来なら、イングランド国王であるヘンリは、この騎士団の頸飾を着けて肖像画を描かせるのが筋であろう。ところが、あえて金羊毛騎士団の頸飾を目立つように着けて、しかもイングランドの画家にではなく、ネーデルラントの画家に描かせたということは、「自分はあなた方(ハプスブルク家)の同盟者なんですよ」とのメッセージに他ならない。さらにこの栄誉を与えてくれたのは、マルガレーテの実の兄なのである。その兄フィリップの妻は、皇太子ヘンリの妻に予定されていたキャサリンの実の姉にあたる。

君塚直隆(著). 2010-9-20. 『肖像画で読み解くイギリス王室の物語』. 光文社新書482. p.35.

わざわざフィリップから贈られた金羊毛騎士団の頸飾を着ける。

敢えてネーデルラントの画家に描かせる。

それは「自分はハプスブルク家の同盟者である」というメッセージを強く込めていたから。

しかし彼のこのメッセージは伝わらなかったのか、マルグリット(マルガレーテ)は肖像画を返却してきました。

「お見合い肖像画」は肖像画を送った相手の国の美術館にあることが多いものですが、ヘンリー7世の肖像画をロンドンで観ることが出来るのは、この絵がヘンリー7世の元に戻ってきたからなのですね。

頸飾の話など、解りやすいです

文庫版

裕福なヘンリー7世

「金満家」

ヘンリ七世は果して真に金銭に貪欲であったか? 彼が二百万ポンドに近い大財産を残したことは事実である。 彼は一市民のように、出納簿を綿密につけた、『カルタで王の負け、九ポンド。…テニスの球の紛失、三シリング。…小唄作曲の褒美として道化役に…』。

しかしこれとて正確な計算書ではあっても、守銭奴のそれではない。 彼の宮廷の豪奢、彼の宝石の美しさ、金襴の裏をつけた紫の天鵞絨の服、それらはミラノとスペインとの使節を驚かした。事の真相は、このチュードル家最初の王が金銭を愛したのは、いまや封建社会が崩壊して、金銭が力の新しい表徴となったが故と思われる。 十六世紀にあっては、もし王が貧乏であれば、貴族及び議会に屈する弱い王とならざるをえなかった。

アンドレ・モロワ(著). 平成5年11月15日 19刷. 『英国史〔上〕』.新潮文庫. pp.277-278.

チュードルとはテューダー、天鵞絨はビロードです。

薔薇戦争に勝利した「彼」ヘンリー7世は、終戦後のイングランドの経済を安定させ、息子に莫大な財産を遺しました。

引用元:ヘンリー8世

ヘンリー7世は他国の大使も驚いたほど経済的に豊かだったそうです。

ヘンリーは、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世、フィリップ美公にも金を貸しており、フィリップとフアナ夫妻が海路でスペインに向かう際の費用も出していたようです。

マクシミリアンとフィリップ美公親子がマルグリットに対し、ヘンリーとの縁談を熱心に勧めた理由のひとつが、なんとなく想像がつきますね…。

キャサリン・オブ・アラゴンにも求婚?

1501年、キャサリン・オブ・アラゴンはヘンリー7世の嫡男アーサーと結婚するため、スペインから嫁いできました。

引用元:アーサー・テューダー

ロイヤル・コレクションArthur, Prince of Wales (1486-1502) c. 1500

しかし1502年にアーサーが病死し、キャサリンは10代半ばで未亡人となってしまいます。

通常なら花嫁は持参金と共に帰国するところなのですが、ヘンリー7世はキャサリンを帰国させませんでした。

キャサリンの持参金の返却を惜しんだためもあるのか、とにかく、スペインとの縁を切りたくないヘンリーは、自らキャサリンの夫に名乗りを挙げます。 ヘンリーの妻エリザベスは 1503年に亡くなっていました。

しかしこれについてはスペイン側が態度を硬化させたため、断念せざるを得ませんでした。

後にキャサリンは彼の次男である ヘンリーと結婚します。 このヘンリーが、次代のイングランド王ヘンリー8世です。

引用元:ヘンリー8世

デンバー美術館Henry VIII

娘メアリーの縁談も同時進行

ヘンリー7世のもうけた男子のなかで、生き残ったのは次男のヘンリーただ一人でした。

1500年には、三男のエドマンドが幼くして亡くなっていました。

チューダー朝の安泰のためにも、もう一人男子が欲しい。

ハプスブルク家とも縁を保っておきたい。

彼はマルグリットとの縁談を真剣に考えていたようです。

同時に、ヘンリー7世は、自分の次女メアリー王女と、フィリップ美公の遺児カール(フランス名シャルル)との縁談も進めていました。

引用元;メアリー・テューダー

…ヘンリーはメアリー王女と、ブルゴーニュ大公夫妻の世継ぎシャルルとの縁組交渉を再開していたのである。さらに、フィリップ大公の妹で、サヴォイ公に先立たれたばかりの裕福なマルグリット(マルグリット・ドートリッシュ)と自身の縁談も並行して進めていた。ヘンリーの金満ぶりに目が眩んだ大公と皇帝は、この縁談に前のめりになっていたが、肝心のマルグリットはあまり乗り気でなかったようである。この年、ヘンリーはマルグリットへ贈るため、自身の肖像画を描かせている。

トマス・ペン(著). 陶山昇平(訳). 2016-7-10. 『冬の王 ヘンリー7世と黎明のテューダー王朝』. 彩流社. p.228.

引用元:神聖ローマ皇帝カール5世

結局、メアリーとシャルル(カール)の縁談は実現しませんでした。

メアリーはフランスのルイ12世と1514年に政略結婚します。

しかしわずか 3ヶ月程で死別し、元恋人と再婚。

このメアリーの孫が、イングランド初の女王レディ・ジェーン・グレイです。

ヘンリー7世の妻 エリザベス・オブ・ヨーク(1466年2月11日 – 1503年2月11日)

引用元:エリザベス・オブ・ヨーク

ナショナル・ポートレート・ギャラリーElizabeth of York

ヨーク朝のイングランド王エドワード4世の王女であり、ヘンリー7世妃エリザベス・オブ・ヨーク。

エリザベスが手に持っているのはヨーク家の白薔薇です。

薔薇戦争を終結させテューダー朝を開いたヘンリーは、イングランド王女エリザベスを妻に迎えました。

政略結婚ではありましたが、その結婚生活の中でふたりは愛し合っていたといいます。

1502年、長男アーサーが亡くなります。

突然の死の知らせに、深く悲しむと同時に、テューダー朝の行く末を強く憂えるヘンリー。

王妃エリザベスはヘンリーを慰めます。

ふたりの間にはまだ王子と王女たちがあり、ヘンリーには妻である自分がいる。

そしてまた子宝に恵まれる可能性がある、と。

訃報に接したヘンリーは、真っ先にエリザベス王妃に使者を出し、自室に呼び出した。「心からの悲しみ」の淵にあるヘンリーと対面したエリザベスは、夫を慰めようと努めた。王妃の示した態度は夫の悲しみを癒やし、また理性的でさえあった。彼女は夫に向かって、自分たちには「頼もしく、器量に優れた」王子と美しい二人の王女がいることを忘れてはいけないと語りかけたのである。さらに、王には妻たる自分がおり、「私たちはまだ十分若く」これから子に恵まれることもあると告げたのだった。落ち着きを取り戻したヘンリーは妻に感謝の言葉をかけた。そして、王妃は侍女たちを随えて自室に戻ると、その場で泣き崩れたのだった。それから先ほどの光景が再現された。今回はヘンリーが「時宜を得た早さで」エリザベスの許を訪ねて慰めの言葉をかけたのである。これは「真の優しさと誠実さに支えられた愛情」から出たものだった。そして、ヘンリーは先ほど妻から受けたばかりの助言を、今度は彼女に与えたのだった。

トマス・ペン(著). 陶山昇平(訳). 2016-7-10. 『冬の王 ヘンリー7世と黎明のテューダー王朝』. 彩流社. pp.95-96.

その後実際にエリザベスは妊娠。

しかしエリザベスは、彼女自身の誕生日の 2月11日、37歳で産褥死します。

産み落とされ、キャサリンと名付けられた女の子も程なく息を引き取りました。

ひとりリッチモンドへ向かったヘンリーは、宮殿内の自室で泣き崩れました。

ヘンリーとエリザベスの結婚は、実利的な観点から行われたものではあったが、波乱に満ちた十八年間をよく耐え抜き、実りあるものとなっていた。互いに惹かれ合い、愛情と敬意に満ちた「真の愛情」によるこの結婚から、ヘンリーは大きな力を得ていたようである。実際、二人の次男ヘンリー王子が理想とし、終生追い求めることになるのは、両親の結婚生活の残影だったといえる。

トマス・ペン(著). 陶山昇平(訳). 2016-7-10. 『冬の王 ヘンリー7世と黎明のテューダー王朝』. 彩流社. p.123.

National Library of WalesThe Vaux Passional

悲しみに暮れるヘンリー7世とその子供たちです。

A mourning figure of a young man (possibly Prince Henry, later king Henry VIII) beside an empty, black-covered bed in the background, together with two girls before a fireplace wearing black head-dresses (possibly the 13 year old Princess Margaret and the 7 year old Princess Mary) may suggest that the presentation was in some way associated with either the death of Arthur, prince of Wales in 1502 or more likely that of his mother, Queen Elizabeth, in 1503.

https://www.library.wales/discover-learn/digital-exhibitions/manuscripts/the-middle-ages/the-vaux-passional

(Google翻訳:背景の空の黒く覆われたベッドの横にある若い男性(おそらくヘンリー王子、後のヘンリー8世)の嘆きの人物と、黒い頭飾りを着た暖炉の前にいる2人の少女(おそらく13歳のマーガレット王女と王女) 7歳のメアリー王女)は、このプレゼンテーションが1502年のウェールズ王子アーサーの死、またはより可能性の高い1503年の母親エリザベス女王の死のいずれかに何らかの形で関連していたことを示唆している可能性があります。)

エリザベスの死は、アーサーの未亡人となったキャサリン・オブ・アラゴンにも大きな悲しみをもたらしました。

スペイン語習得に努めるなど、義理の娘となったキャサリンを気遣ってくれたエリザベス。

才色兼備、穏やかな人柄で、誰からも好かれていた女性でした。

テューダー朝を託すべき長男を失くし、最愛の伴侶を失ったヘンリー。

ヘンリーは生涯この喪失感から立ち直ることはできなかったといいます。

二月二十二日、王妃の葬列はロンドン塔を発ち、永眠の地ウェストミンスター寺院へ向かった。そこに夫ヘンリー七世の姿はなかった。国王はひとりリッチモンド宮殿の最奥部に籠もり、悲しみ悶えていたのである。王の悲しみは、この後数年に及ぶイングランド臣民の悲しみの始まりだった。ヨーク家残党が陰謀を企てる中、猜疑心に任せて臣下への統制を強めていたヘンリー七世は、この二つの死を境にいよいよ仮借ない専制君主の顔を露わにする。フランシス・ベーコンが「闇の君主」と形容し、イングランド臣民の精神を荒涼とさせた「冬の王」が誕生したのである。

陶山昇平(著). 2021-5-20. 『ヘンリー八世 暴君か、カリスマか』. 昭文社. p.46.

打ちひしがれ、数週間自室にこもっていたヘンリーでしたが、その後次男のヘンリーを次期国王と決め、神聖ローマ皇帝マクシミリアンに数年に渡り総額 34万ポンドの金銀・宝石などを贈り、若き王子の後ろ盾になってくれるように働きかけました。

お見合い肖像画が描かれた4年後、1509年4月21日、ヘンリー7世はリッチモンド宮殿で結核のため亡くなります。

ずっとヘンリーを支えてきた母マーガレット・ボーフォートは、そのおよそ2ヶ月後にこの世を去りました。

ヴィクトリア&アルバート美術館King Henry VII

ヴィクトリア&アルバート美術館のサイトによると、この胸像は、「ヘンリー7世の遺体から採取した型から鋳造されたと思われる顔と、モデル化された肩と胸を組み合わせています。」とのことです。

ナショナル・ポートレート・ギャラリー所蔵、1512年~1519年頃の彫像に基づく1870年の作品

ナショナル・ポートレート・ギャラリーKing Henry VII

ナショナル・ポートレート・ギャラリーElizabeth of York

ヘンリー8世は生涯で 6人の妃を持ち、愛人もいて庶子もいましたが、ヘンリー7世には愛人もなく結局再婚もしませんでした。

宮廷の奥深くで自ら会計帳簿をつけるくらいだし、家族にも超厳しい、個人的にもかなりのどケチ?と勝手に思っていたのですが、英語版の Wikipedia を見ていたら、以下の記述に大層惹かれてしまいました。

Until the death of his wife, the evidence is clear from these accounting books that Henry was a more doting father and husband than was widely known and there is evidence that his outwardly austere personality belied a devotion to his family. Letters to relatives have an affectionate tone not captured by official state business, as evidenced by many written to his mother Margaret. Many of the entries show a man who loosened his purse strings generously for his wife and children, and not just on necessities: in spring 1491 he spent a great amount of gold on a lute for his daughter Mary; the following year he spent money on a lion for Elizabeth’s menagerie. With Elizabeth’s death, the possibilities for such family indulgences greatly diminished.

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_of_England

(Google翻訳:妻が亡くなるまで、ヘンリーが広く知られている以上に愛情深い父親であり夫であったという証拠はこれらの会計帳簿から明らかであり、彼の表面上の厳格な性格が家族への献身を偽っていたという証拠があります。母親のマーガレットに宛てた手紙の多くが証明しているように、親族への手紙には国務では表現できない愛情のこもった雰囲気がある。記述の多くには、生活必需品だけでなく妻や子供たちのために財布の紐を緩めた男性が描かれています。1491 年の春、彼は娘メアリーのためにリュートに多額の金をつぎ込みました。翌年、彼はエリザベスの動物園用のライオンにお金を費やしました。エリザベスの死により、そのような家族の贅沢の可能性は大幅に減少しました。)

権力闘争、策謀、戦争など、ヘンリー7世の人生は苦難も多かったと想像しますが、政略結婚したエリザベスや子供たちに対する愛情深い一面を見た気がして、人間としてのヘンリー7世に興味を持ちました。

ヘンリー8世に関する書籍や記事は多く出ていますが、ヘンリー7世モノはあまり目にしません。

『冬の王』は貴重な?一冊だと思います。

1509年春に戴冠したヘンリー8世。イングランドが花開く前の「冬」の時代、テューダー朝の基礎を築いた「冬の王」ヘンリー7世。切れ者ヘンリー7世の姿に迫り、欲望と策謀が渦巻く激動の時代にタイムスリップした気になれる一冊

- 高橋裕子(書). 1998-4-20. 『イギリス美術』. 岩波新書.

- 君塚直隆(著). 2010-9-20. 『肖像画で読み解くイギリス王室の物語』. 光文社新書482.

- トマス・ペン(著). 陶山昇平(訳). 2016-7-10. 『冬の王 ヘンリー7世と黎明のテューダー王朝』. 彩流社.

- 陶山昇平(著). 2021-5-20. 『ヘンリー八世 暴君か、カリスマか』. 昭文社.

- 『名画で読み解く イギリス王家 12の物語』 中野京子(著) 光文社新書907

- アンドレ・モロワ(著). 平成5年11月15日 19刷. 『英国史〔上〕』.新潮文庫.

コメント