英国テート・ブリテンにあるミレーの『オフィーリア』。モデルとなったリジー・シダルは1855年のパリ万博でこの絵と再会しました。

『オフィーリア』( Ophelia ) 1851年頃 ジョン・エヴァレット・ミレー テート・ブリテン蔵

引用元:『オフィーリア』

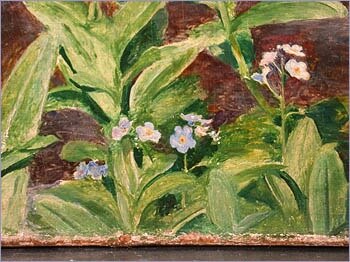

顔の横に、首の回りに、彼女自身を飾るように花が水面に浮かんでいます。

バラは“若さ、美貌”を、

引用元:『オフィーリア』

忘れな草は“思い出”を、

ひな菊は”純潔”を、

パンジーは“叶わぬ恋”を、

ケシは“死”を、

スミレは“誠実、早死”を

オフィーリアに相応しい花言葉が散りばめられています。

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

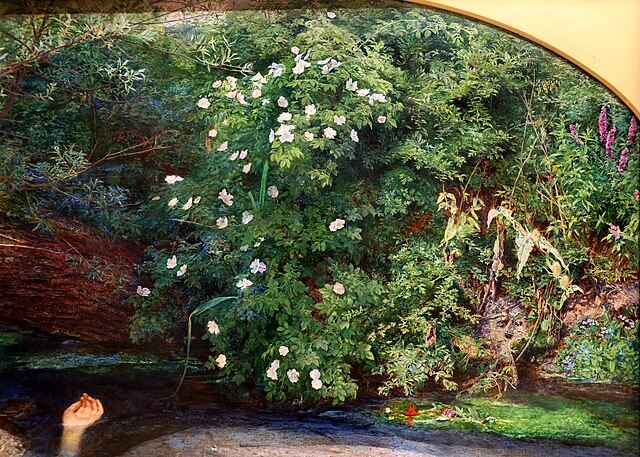

萌え出た草の新鮮な緑と春のアネモネは、オフィーリアの頭部に不気味に覆いかぶさる朽ちた柳の幹と対照的に描かれる。胸毛の赤さゆえに受難のキリストの血を象徴する、といわれるコマドリが一羽、木の枝に止まっているのは、死せる乙女に救済が約束されていることを示している。

『水の女』 トレヴィル(発行)リブロポート(発売)

コマドリは絵の左端の枝に止まっています。

引用元:『オフィーリア』

テート・ブリテンによる解説にも、丁寧に描き込まれた植物は「象徴的な意味を持つ」とあります。

The roses near Ophelia’s cheek and dress, and the field rose on the bank, may allude to her brother Laertes calling her ‘rose of May’. The willow, nettle and daisy are associated with forsaken love, pain, and innocence. Pansies refer to love in vain. Violets, which Ophelia wears in a chain around her neck, stand for faithfulness, chastity or death of the young, any of which meanings could apply here. The poppy signifies death. Forget-me-nots float in the water.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506

(Google翻訳:オフィーリアの頬やドレスの近くのバラ、そして岸辺の野原は、彼女の弟レアティーズが彼女を「五月のバラ」と呼んでいることを暗示しているのかもしれません。ヤナギ、イラクサ、デイジーは、見捨てられた愛、痛み、無邪気さを連想させます。パンジーは無駄な愛を指します。オフィーリアが首に鎖で巻いているスミレは、忠誠、貞操、あるいは若者の死を表しており、ここではいずれの意味も当てはまります。ポピーは死を意味します。ワスレナグサは水に浮かびます。)

お気に入りの背景の植物を切り取って額に入れたら、もうそれだけで素敵な風景画、静物画として飾れそうです。

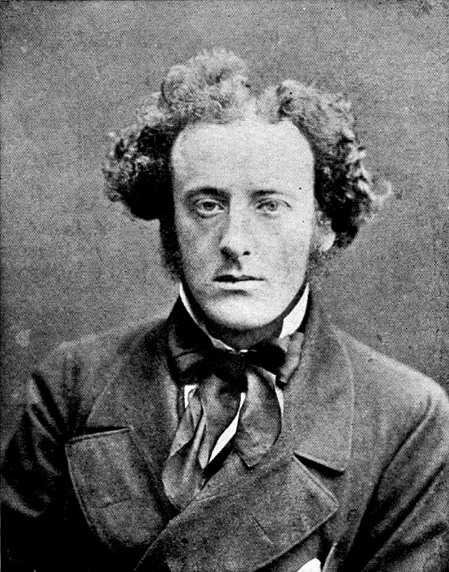

『オフィーリア』の制作

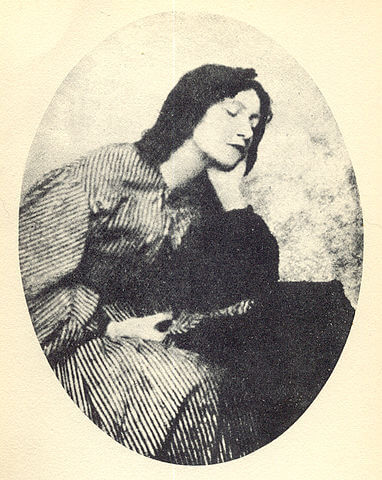

イギリスの画家ジョン・エヴァレット・ミレーのために、リジーことエリザベス・シダル (シッダルとも表記)がモデルを務めた唯一の作品が、この『オフィーリア』です。

リジーはレスター・スクウェアの婦人帽子店に勤めているとき、ウォルター・ハウエル・デヴェレル(デヴァレルとも表記)にスカウトされ、デヴェレルやロセッティらのモデルとなりました。

『宿命の女 愛と美のイメジャリー』(平凡社)ではリジーの容姿について、「結核性の病気のため、いつも青白い肌に、うっすらと赤味をさした繊細な美女であった。」と書いています。

引用元:エリザベス(リジー)・シダル

引用元:ミレー

ミレーは『オフィーリア』にふさわしい背景を求めて野外に出、長い時間をかけて写生をします。

リジーには古着屋で買ってきた衣裳を着せ、湯を張ったバスタブに浸からせました。

バスタブの下からランプで湯を温めていたのですが、絵に夢中になるあまり火が消えたことに気付かず、リジーはひどい風邪を引いてしまいました。

リジーの父親はミレーの元に怒鳴り込み、治療費を払わないと裁判に訴えると言ったそうです。

『ハムレット』の第四幕七場で王妃は、一本の柳が鏡のような流れに垂れかかる処に、きんぽうげ、いら草、雛菊などの花環を持ったオフィーリアがやって来て、枝に花環を掛け損ねて小川に落ち、衣裳が拡がって人魚のように浮き、古い唄を口ずさみ、やがて沈んで泥にまみれて死んでしまった、と告げる。

ミレーの絵はまさにこの通りで、水に浮く乙女、樹木や草花の細部まで入念に描かれている。彼はこの情景を求めテムズの上流に出かけ、傘をさし僅かな日陰で11時間も描く。「風に煽られて川に落ちかかり、泥まみれで沈んだオフィーリアの気持ちが通じたよ」と述懐している。ひどい目にあったのはモデルのリジー・シッダル、後のロセッティの妻で、着衣のまま浴槽につからされ、肺炎を起こしかけた。どこか能面のようなオフィーリアの表情は、リジーを見殺しにしかけて描いたわけで、その頭部のスケッチも残っている。

鳥海久義(著). 『ラファエル前派と世紀末』. 評論社. p.27.

後世、21世紀の私にとっては、ひたすら美しく、何度も観たい作品ですが、当時その裏では大変な苦労(犠牲?)があったのですね…。

『ラファエル前派と世紀末』で言及のあった「頭部のスケッチ」は、1992年の「西洋絵画のなかのシェイクスピア展(1992-93)」で来日しています。

引用元:オフィーリア頭部・習作

しかしこの習作は明らかに苦痛の少ない状況で描かれている。モデルはおそらく寝椅子に横たわっているのだろう。これは1851年12月6日から1852年3月6日の間に描かれたにちがいない。すなわち、ミレーがユーエル(サリー州)のウースター・パーク・ファームで本作の背景を描き終え、そこから戻ったときから、油彩の頭部を完成したときの間である。

「西洋絵画のなかのシェイクスピア展(1992-93)」

19世紀のオフィーリア

英国のヴィクトリア朝時代、オフィーリアの主題は非常に好まれ、多くの美しい作品が誕生します。

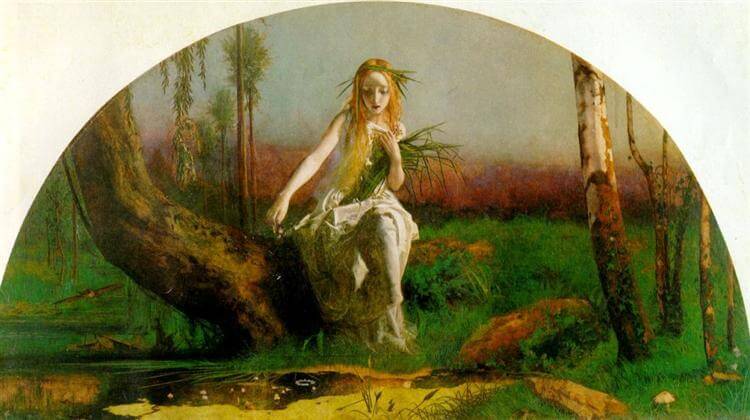

『花環を編むオフィーリア』( Ophelia Weaving Her Garlands ) 1842年 リチャード・レッドグレイヴ ヴィクトリア&アルバート美術館蔵

引用元:『花環を編むオフィーリア』 ヴィクトリア&アルバート美術館蔵

ヴィクトリア&アルバート美術館:Ophelia Weaving Her Garlands

英国の画家リチャード・レッドグレイヴ(レッドグリーブとも表記、Richard Redgrave, 1804年4月30日-1888年12月14日)の作品。

頭には花環の冠を、手にはケシ(死)などの、彼女を表す花言葉を持った花を持ち、更に左手の薬指には葉で作られた指輪をしています。

オフィーリアは、白いドレスを着て、何処か別の世界を見ているよう。

英国ヴィクトリア女王がこの絵を絶賛した2年後(1859年)、『美術ジャーナル紙』は、

「その姿は詩人の産んだ人物の驚く具現化であり、また風物も細部への洗練された配慮をもって描かれており、昨今ならさしずめ『ラファエル前派的』とよばれることであろう」と論評した。

「西洋絵画のなかのシェイクスピア展」(1992-93))

とあります。

『オフィーリア』( Ophelia ) 1852年 アーサー・ヒューズ マンチェスター市立美術館蔵

引用元:WIKIART Ophelia(Public domain)

鳥海久義氏は 著書『ラファエル前派と世紀末』の中で、「狂気が欠けている」ミレーの絵に対し、狂女となったオフィーリアの例としてアーサー・ヒューズの作品を挙げておられます。

淀んだ水面に花を散らす、頭に被った冠と青白い肌色が忘れられませんね。

ヒューズ(Arthur Hughes, 1831年1月27日-1915年12月23日)の絵もミレーの作品と同じ1852年のロイヤル・アカデミー展に出品されました。

『西洋美術101鑑賞ガイドブック』では、ミレーとヒューズの『オフィーリア』が掲載されています。

『水の女』も美しい「オフィーリア」がいっぱいです。残念ながら一点一点の絵に対する説明はありませんが、水に棲む女の美の世界に浸ることができる一冊です。

『オフィーリアの死』( The death of Ophelia ) 1853年 ウジェーヌ・ドラクロワ ルーヴル美術館蔵

引用元:『オフィーリアの死』

フランス、ロマン主義の画家、ウジェーヌ・ドラクロワ( Ferdinand Victor Eugène Delacroix, 1798年4月26日-1863年8月13日)の『オフィーリア』です。

シェイクスピア好きのドラクロワは他にも、『ハムレット』や他のシェイクスピア作品に関する絵画を描いています。

『オフィーリア』( Ophelia ) 1883年 アレクサンドル・カバネル 個人蔵

引用元:『オフィーリア』

アレクサンドル・カバネル( Alexandre Cabanel, 1823年9月28日-1889年1月23日)はナポレオン3世の気に入りの画家で、オルセー美術館にある『ヴィーナスの誕生』の作者です。

私の目にはお色気あふれるヴィーナスのようなオフィーリア。着ているドレスも華やか。

『オフィーリア』( Ophelia ) 1883年 ジョージ・フレデリック・ワッツ

引用元:『オフィーリア』

ジョージ・フレデリック・ワッツ( George Frederic Watts、または George Frederick Watts, 1817年2月23日-1904年7月1日)は、英国のヴィクトリア朝時代の芸術家です。

ワッツの作品も好きで、20代の頃絵葉書を買い集めていました。この『オフィーリア』も持っています。個人的にも「思い出の一枚」です。

「オフィーリアの死」の場面

オフィーリアの死は、王妃の台詞によってのみ語られ、舞台で演じられることはありませんでした。

それだけに画家たちは自由に想像を働かせることができ、

画家の想像の余地はそれだけ大きいわけで、19世紀にはフランスのドラクロワを含む多くの画家が、さまざまなオフィーリアを描いた。その中でミレイの作品がとくに強烈な印象を与えるのは、オフィーリアが「川面をただよいながら、祈りの歌を口ずさんでいたという、死の迫るのも知らぬげに」(福田恆存訳)という情景を、映画的リアリズムで表現したことによる。

高橋裕子(著). 『イギリス美術』. 岩波新書. p.132.

夢見るように安らかに、穏やかに水底に沈むオフィーリアもいれば、静かに狂っていくオフィーリアもいました。

その中でも、生気を失った表情で花とともにゆっくりと流されていくミレーのオフィーリアは、美しいと同時にとてももの悲しく、強い印象を残します。

ミレーの『オフィーリア』の影響

オフィーリアの入水の場面を描いたのは、ミレーが最初のようです。

狂気は別としてミレーの《オフィーリア》は二つの功績を生み出した。一つは花に囲まれた乙女の眩い描出法、もう一つは水死の場面である。ミレーやハントは色を濁らさず光沢を得るために苦心した。白の下地をのばし、乾かぬうちに七宝焼きのように明確な輪郭を決め、固有の色を塗りこめる。修正すれば光を失うし、乾いた時の色彩効果を計算しておかねばならない。一度に描ける範囲は限られ、完成に時間を要し大作には向いていない。しかし出来あがると下地が鏡のような役を果たし画面に眩い光沢を与えることが出来た。その色彩の明るさこそがラファエル前派を印象づけた。

もう一つの点、オフィーリアの水死の場面というのはミレーが最初らしい。意表をついた主題はヴァリエーションを生み、アーサー王伝説のアストロットの乙女エレインや、テニスンの『シャロットの乙女』の、小舟に乗った水葬の乙女像が数多く描かれて今世紀に及ぶ。

鳥海久義(著). 『ラファエル前派と世紀末』. 評論社. p.27.

エレインや、テニスンの『シャロットの乙女』など、多くの「小舟に乗った水葬の乙女の像」が生まれました。

『イレイン』( Elaine ) 1867年 ギュスターヴ・ドレ

『赤毛のアン』で、アンが真似るのがこの女性。イレイン他、エレーン、エレインとも表記されます。

『シャロットの乙女』( The Lady of Shalott ) 1888年 ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス テート・ブリテン蔵

引用元:『シャロットの乙女』

中世の趣を纏う『シャロットの乙女(女)』です。

1886年に開催されたミレーの回顧展で『オフィーリア』を目にしたウォーターハウス。

その影響を受けて描かれたのが、本作『シャロットの乙女』でした。

『シャロットの乙女』はウォーターハウスの代表作とも言える作品で、ミレーの『オフィーリア』と同じ、ロンドンのテート・ブリテンで観ることが出来ます。

乙女は自分の運命に抗うようにひとり小船に乗り、恋しいランスロット卿の元に向かいます。

最後は乙女の遺骸だけが辿り着く、という結末を迎えました。

1855年9月のパリ万国博覧会

ミレーの『オフィーリア』は1852年にロンドンのロイヤル・アカデミー、1855年にパリの万国博覧会に出品されて大成功を収めます。

その少し前の1853年暮れのこと。

ロイヤル・アカデミーの準会員に選ばれたことで、ミレーは「ラファエル前派」から距離を置いていました。

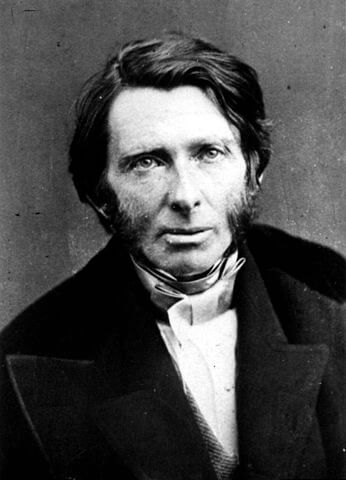

ミレーは、自身の恩人ジョン・ラスキンの妻エフィと恋に落ち、エフィは1854年にラスキンと離婚します。ミレーとエフィは翌年の1855年に結婚しました。

引用元:エフィー・グレイ

引用元:ジョン・ラスキン

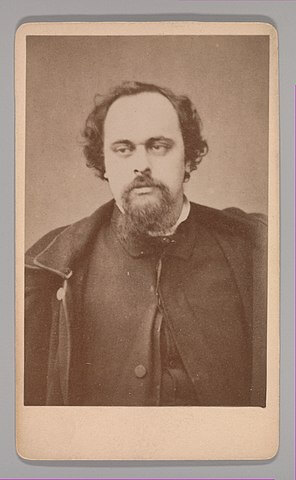

ミレーに妻を奪われたラスキンは、ラファエル前派の重要メンバーであるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティに関心を移します。

「ベアトリーチェ」に傾倒するロセッティの絵画を買い上げ、追加注文を出して生活の苦しいロセッティを助けます。

引用元:ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ

ロセッティの内縁の妻だったリジーは既に結核に侵されていましたが、ラスキンは絵の才能のあったリジーの作品を買い上げ、芸術家として暮らせるようにと金銭的な援助をしました。

引用元:リジーの自画像

ラスキンはリジーを南フランスへ行かせますが、ロセッティも彼女について行きます。

さてラスキンは、リジーを静養と絵の勉強を兼ねてパリ、南仏へ行かせる。ラスキンが出した費用の一部を着服したロセッティも、パリまでついて行く。1855年9月、パリ万国博にミレーやハントの絵が展示されていた。リジーは自分がモデルの《オフィーリア》を、どういう気持ちで眺めただろうか。師ロセッティの絵はない。

鳥海久義(著). 『ラファエル前派と世紀末』. 評論社. p.50.

ミレーだけでなく、ロセッティの友人でもあったウィリアム・ホルマン・ハントの絵もあるのに、ロセッティの絵はありません。

画中には、小川に横たわる若く美しい自分がいます。

本当にどんな思いで、リジーは展示されていた『オフィーリア』を観たのでしょうか。

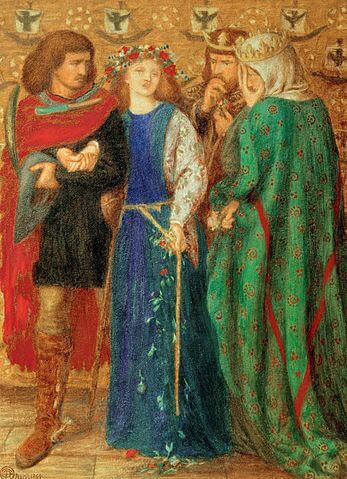

下の作品はロセッティによる「オフィーリア」です。

引用元:『オフィーリアの狂気』

ART UK:The First Madness of Ophelia

L. S. Lowry and the Pre-Raphaelites

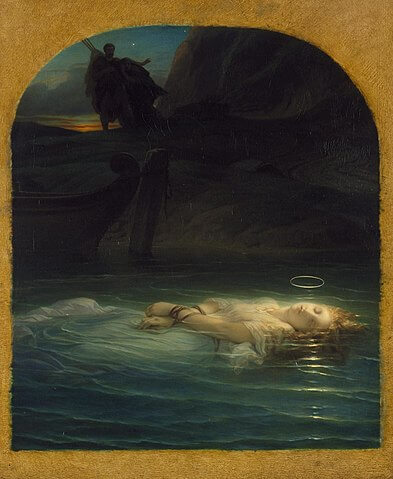

「キリスト教徒のオフィーリア」(ポール・ドラローシュの『若き殉教者』)

『若き殉教者』( La jeune martyre ) 1853年 ポール・ドラローシュ エルミタージュ美術館蔵

引用元:『若き殉教者』

『若き殉教者』( La jeune martyre ) 1855年 ポール・ドラローシュ ルーヴル美術館蔵

引用元:『若き殉教者』

フランスの画家、ポール・ドラローシュ( Paul Delaroche, 1797年7月17日-1856年11月4日)による作品『若き殉教者』です。

ミレーの『オフィーリア』との類似、影響が常に指摘されてきた作品、と『別冊太陽 ルーヴル美術館』(平凡社)にもありますが、批評家たちはこの『若き殉教者』を「キリスト教徒のオフィーリア」と形容したそうです。

長い闘病生活を送っていたドラローシュは、1853年、「いかなる作品にもまして哀切で神聖なる絵」を制作しようと思い立ったといいます。(参考:『ルーヴル美術館展』(2005年))

『若き殉教者』はローマ皇帝ディオクレティアヌスの時代に迫害を受け、ティベリ川に投げ込まれて命を落としたキリスト教徒から着想を得ています。

ポール・ドラローシュは1856年11月4日に亡くなり、ルーヴル美術館の『若き殉教者』がドラローシュの遺作となりました。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスによる『オフィーリア』

『シャロットの乙女』の画家ウォーターハウスも『オフィーリア』を描いています。

引用元:ウォーターハウス

1886年にジョン・エヴァレット・ミレー(1829~1896年)の名作《オフィーリア》(1851~1852年)がロンドンのグローブナー・ギャラリーで展示されたのをウォーターハウスが見て、19世紀半ばにラファエル前派の画家たちが目指した絵画の革新運動の意義に遅ればせながら目覚めたといえるだろう。終生ロイヤル・アカデミーに所属した画家でありながら、「ラファエル前派第三世代」と称されるウォーターハウスの特徴がこの頃から目立ってくる。40歳代を目前に控えての新たな展開であった。

川端康雄(監修・著). 加藤明子(著). 2015-3-31. 『ウォーターハウス 夢幻絵画館』. 東京美術. p.37.

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

引用元:『オフィーリア』

水に入る場面ではありませんが、狂気をたたえたオフィーリアが大変魅力的です。

ウォーターハウスの世界に浸れる書籍です。衣裳、ドラマ性、主題、好きな人は好きだと思います。もしお持ちでなければ是非。

- 『水の女』 トレヴィル(発行)リブロポート(発売)

- 『ラファエル前派と世紀末』 鳥海久義(著) 評論社

- 『宿命の女 愛と美のイメジャリー』 松浦暢(著) 平凡社

- 『イギリス美術』 高橋裕子(著) 岩波新書

- 「西洋絵画のなかのシェイクスピア展」(1992-93)

- 川端康雄(監修・著). 加藤明子(著). 2015-3-31. 『ウォーターハウス 夢幻絵画館』. 東京美術.

コメント