ヴァトー・プリーツ(ヴァトーの襞)という言葉の元となったヴァトーの作品をご紹介します。

アントワーヌ・ヴァトー( Antoine Watteau, 1684年10月10日 – 1721年7月18日)

引用元:アントワーヌ・ヴァトーの肖像

1712年にフランスの王立絵画彫刻アカデミーの準会員として認められたアントワーヌ・ヴァトーは、多くの注文をこなしながら5年の歳月をかけ、審査作である『シテール島への巡礼』を完成させました。

特定の物語や主題を表現しているのではなく、美しい風景のなかで恋を語らう男女の姿を描いています。

この作品により、ヴァトーはアカデミーへの入会を許されました。

『シテール島への巡礼』 1717年

引用元:『シテール島への巡礼』

ルーヴル美術館Pèlerinage à l’île de Cythère

歴史画でもなく風俗画でもないこの作品をアカデミーは「雅やかな宴( fêtes galantes )」と記録したため、現在の美術史では「雅宴画」と訳されることが多いのです。当世風の優雅な衣装をまとった貴族や裕福なブルジョワジーたちが、田園風景の中で楽しむ社交や恋の駆け引きの情景が雅宴画の主題と見なされ、ヴァトーはその先駆者と見なされます。

木村泰司(著). 『名画の読み方 世界のビジネスエリートが身につける教養』. ダイヤモンド社. p.193.

画面右には愛の女神であるヴィーナスの像があります。

立ち上がろうとする男女がいれば、着いたばかりでまだ帰らないのか、寄り添って愛を語り合っている男女もいますね。

ここではタイトルが『シテール島への巡礼』となっていますが、『シテール島への船出』となっている場合もあります。

『シテール島への巡礼』 1718年 – 1720年

引用元:『シテール島への巡礼』

シャルロッテンブルク宮殿 GK 1198

ヴァトーは友人からの注文で第二版を描いています。

こちらはベルリンのフリードリヒ2世のコレクション(シャルロッテンブルク宮殿)に収められています。

引用元:フリードリヒ2世

シュレージエンを巡るマリア・テレジアの天敵、フリードリヒ2世。

芸術に関してはヴァトーのファンでもあり、自身はフルートの演奏が上手でした。ロココの男性の嗜みとしては編み物も。

関連記事

ヴァトーの描く「後ろ姿」

『2人の従姉妹』 1716年 – 1717年

引用元:『2人の従姉妹』

ルーヴル美術館Les deux Cousines

『幸運な事故』 1716年 – 1718年頃

引用元:『幸運な事故』

ルーヴル美術館Le Faux-Pas

※書籍や図録によっては、タイトルが異なっているかもしれません。『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』では『道ならぬ恋』となっています。

『庭園の集い』 1716年 – 1717年頃

引用元:『庭園の集い』

ルーヴル美術館Assemblée dans un parc

この『庭園の集い』は『シテール島の巡礼』以前に制作されたようです。

この作品の、男女の愛のはじまり、高揚そして失望の心理の3段階が、『シテール島の巡礼』にさきがけて表現されていると考えることができるといえよう。

『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』. 同朋舎. p.36.

『おだやかな愛』 1718年 – 1719年

引用元:『おだやかな愛』

「シテール島の巡礼」のためらいがちに後ろを振り返る女性像を含め、「2人の従姉妹」「道ならぬ恋」「庭園の集い」「おだやかな愛」などに見られる女性の後ろ姿は、ヴァトーの雅宴画の主要なモティーフのひとつである。後ろ姿の人物像は、フェルメールやテル・ボルフら17世紀オランダ風俗画にしばしば描かれた。多くの場合、後ろ姿の人物像は遠景に鑑賞者の視線を導く役割を担っている。ヴァトーの作品では、人物は喜怒哀楽の表情を容易には見せず、各々が自己の内省にひたっている。そのなかにあって後ろ姿の人物像は、一層われわれの想像力をかきたてるのである。

『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』. 同朋舎. p.14.

情緒あふれる画面、美しい色彩に夢中になっているうちに、ふと、ドレスの背、後ろ姿しか見ていなかったことに気付きます。

女性の顔は想像するしかありませんが、きっと美しいのだろうなと思います。(美しくないわけがない!)

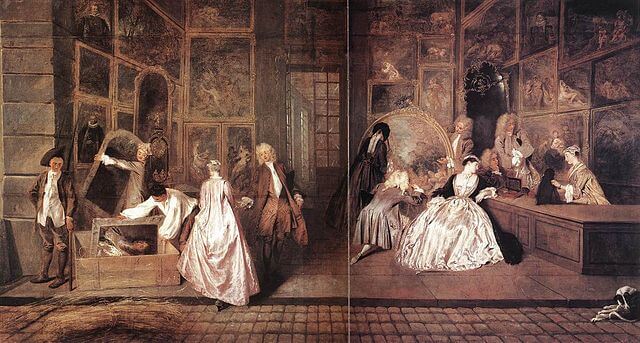

『ジェルサンの看板』 1721年

引用元:『ジェルサンの看板』

ヴァトーの死の前年に完成した作品、『ジェルサンの看板』。

友人のジェルサンが、ノートルダム橋の上で経営していた画廊の看板です。

店で働く男性が1枚の絵画を木の箱にしまおうとしていますが、この肖像画に描かれた男性、実はルイ14世です。

引用元:『ジェルサンの看板』 WebMuseum CC-BY-SA-2.0

窮屈だった時代が終わり、新しい、自由闊達な時代が来ることを予感させる一枚ですね。

絵の中の人々の衣装に関しては、

画面の人々、つまり画廊の店内にいる男女は、当時の流行の服飾で装っている。女性たちが着ている服はローブ・ア・ラ・フランセーズと呼ばれた服装である。このタイプの服は、紋織り、サテン、タフタなど上質な絹地で作られていたが、《ジェルサンの看板》に描かれた女性の服は、独特のつややかな光沢から、一目でサテンとわかる。

深井晃子(著). 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.60.

本当につややかな光沢ですよね。

思わず手に取りたくなるような、実に艶やかな布地の質感です。

ローヴ・ア・ラ・フランセーズ

ルイ14世が1715年に亡くなると、それまでの厳格で形式ばった文化から、次第に軽やかで華やかなものを好む文化へと移行していきます。

貴族文化を背景にしたロココの文化はまさしく「軽妙洒脱、自由奔放」でした。

ロココという名称は、後の19世紀にルイ15世時代の美術に対し、些末な、おどけた、皮肉なといった軽蔑をこめて付けられた。その語源は、ロカイユと呼ばれた小石や貝殻をセメントで固めた岩や壁画の装飾を好んで用いた形式が、嘲笑をこめて転訛したものだった。

深井晃子(監修).『世界服飾史』. 美術出版社. p.92.

ルイ14世の時代には高くそびえ立つ「フォンタンジュ」と呼ばれる髪型が流行しました。

引用元:メアリー2世

この流行に辟易した国王の言葉でフォンタンジュ流行は終焉を迎え、女性たちの関心はスカートに移っていきます。

関連記事

1670年代の髪形ハールーベアルー / ユルリュベルリュ(キャベツ巻き)とフォンタンジュ

軽やかで華やかな特徴は服飾にも表れます。

18世紀の間に、こういう儀式用や公式のローヴの他に別の裁断のものも浸透していった。ネグリジェと言われるが、その形よりもしばしば名前を変えたが、ネグリジェという名で、本格的な盛装でないもの、つまりすべての家着、街着、旅行服を指した。

この新しい服は身頃とスカートを一つに裁断した。幅広で長く、帯なしでまとい、着ている女性をゆったりとした円錐形に見せた。

マックス・フォン・ベーン(著). イングリート ロシェク(編集). 永野 藤夫 / 井本しょう二(訳). 『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』. 河出書房新社.

「大きな背ひだのあるコスチューム」のゆったりとした流れを、自身の作品の女性の衣装に描いたヴァトー。

しかし、フープスカートと同じころ導入されたこの衣装は、「大いに不興をかった」そうです。

『モードの生活文化史 2』では、ド・トロワの『愛の告白』が例に挙げられています。

引用元:『愛の告白』

シャルロッテンブルク宮殿Die Liebeserklärung

関連記事

ド・トロワの『愛の告白』で見るロココの男性服「アビ・ア・ラ・フランセーズ」

このスカートを「野暮」と評した女性もいました。

最初にこの服を着たのは、女優のダンクール夫人です。

『アンドロスの女』という喜劇の舞台で、役柄に応じて妊婦服で現れたのです。

見た目はゆったりしているドレスですが、実は礼服と同様、下にコルセットを着けています。

この服は、「イノセント」、前述の役柄にちなみ「アドリエンヌ(アンドリエンヌ)」、「ヴォラント」、「オランデーズ」とも呼ばれました。

『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』では、著者は先のマックス・フォン・ベーン氏の名を挙げ、

フォン・ベーンによれば、テレンティウスの喜劇『アンドリア』で、女優のマダム・ダンクールが妊婦服としてこの種のドレスを着ていたことから、アンドリエンヌまたはコンタッシュとも呼ばれたという。

『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房. p.350.

また、「オランデーズ」については、

しばらくは画家パーテルの妻にちなんでオランデーズ〔オランダ人〕の名も使われた。

マックス・フォン・ベーン(著). イングリート ロシェク(編集). 永野 藤夫 / 井本しょう二(訳). 『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』. 河出書房新社. p.63.

とあります。

(「画家パーテル」とは、ヴァトーの弟子だった画家 ジャン=バティスト・パテル( Jean-Baptiste Pater、1695年 – 1736年)かなと思い、パテルの妻が「オランダ人」だったのか探してみましたが、よくわかりませんでした。わかりましたら追記しますが、もしご存知の方がいらしたらお教えください。よろしくお願い致します)

関連記事

ジャン=バティスト・パテルの雅宴画『イタリア喜劇の役者たちの集い』

『世界服飾史のすべてがわかる本』(ナツメ社)では、この衣装を「肩や飾り襟から始まる襞(ひだ)が背中から腰にかけて広がり、自然に消えて裾でゆったりと広がった衣装」と説明しています。

ルイ14世の治世の終わり頃に「くつろぎ着」から派生した「ローブ・ヴォラント」はやがて「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」(フランス風ドレス)と呼ばれるようになり、ヨーロッパ各国で流行しました。

引用元:ローブ・ア・ラ・フランセーズ

そして、ヴァトーがこのような衣装を着た女性を好んで描いたことから彼の名を取り、この襞は、「ヴァトー・プリーツ」(ワトー・プリーツ)と呼ばれます。

当時の服飾は、雅宴画(フェート・ギャラント)と呼ばれたロココ絵画の中に多く見いだすことができる。ヴァトーによって確立されたこの新しい絵画のジャンルは、余暇の楽しみとして戸外の宴を好み、愛を語り合う貴族たちが描かれ、そこには当世風に着飾った様子が描かれている。ランクレ、パテル、ド・トロワ等に引き継がれ、これによってロココ時代の絵画はその基調を定めた。とりわけヴァトーはローブの背の美しい襞の、触れれば崩れ落ちそうな脆弱な一瞬の動き、サテンの布地の煌めきをとらえ、後の人々がこれを❝ヴァトー襞❞と呼ぶことになるほどであった。

深井晃子(監修).『世界服飾史』. 美術出版社. p.90.

『シャンゼリゼ(エリュシオンの園)』 1717年 – 1718年頃

ウォレス・コレクションLes Champs Elisées

関連記事

後ろ姿ではありませんが、座る女性たちの衣装の流れるようなラインがとても美しいですね。

彼が題材にしたのは都市の富裕階級の風景、あるいは当時もてはやされたイタリア喜劇の一団、そして最新流行の服飾だった。最先端の風俗をとらえたこの画家が、のちの19世紀後期に登場する印象派の画家たちの先触れであることは疑いない。

深井晃子(著). 『ファッションから名画を読む』. PHP新書. p.63.

それでは『世界服飾史』で名前が挙がっていた、ヴァトーの雅宴画の流れを汲む画家、ジャン=バティスト・パテル、二コラ・ランクレ、ジャン=フランソワ・ド・トロワの作品もご紹介します。

どの画家のドレスの襞も美しいです。

雅宴画の画家たち

ジャン=バティスト・パテル( Jean-Baptiste Pater, 1695年 – 1736年)

引用元:『気を引く会話』

ルーヴル美術館Conversation galante dans un parc, dit aussi La Pomme d’amour

関連記事

ジャン=バティスト・パテルの雅宴画『イタリア喜劇の役者たちの集い』

二コラ・ランクレ( Nicolas Lancret, 1690年 – 1743年)

引用元:『優雅な会話』

ウォレス・コレクションA Gallant Conversation (Conversation galante)

関連記事

ジャン=フランソワ・ド・トロワ( Jean-François de Troy, 1679年 – 1752年)

引用元:『愛の告白』

メトロポリタン美術館The Declaration of Love

関連記事

ド・トロワの『愛の告白』で見るロココの男性服「アビ・ア・ラ・フランセーズ」

ロココ絵画を代表する画家たち

この後、ロココはルイ15世の愛妾ポンパドゥール夫人、ルイ16世妃マリー・アントワネットといった華麗な女主人たちを迎えることになります。

ロココの画家フランソワ・ブーシェ、ジャン・オノレ・フラゴナールらは、ヴァトーの絵に流れていたような「哀愁」「哀切感」から離れ、軽快で官能的なロココ絵画を創り上げていきました。

フランソワ・ブーシェ( François Boucher, 1703年 – 1770年)

引用元:『ポンパドゥール夫人』

アルテ・ピナコテークMadame de Pompadour, 1756

このポンパドゥール夫人もローブ・ア・ラ・フランセーズを着ています。

関連記事

フランソワ・ブーシェが描く 1756年の『ポンパドゥール夫人』とその衣装

ジャン・オノレ・フラゴナール( Jean Honoré Fragonard, 1732年 – 1806年)

引用元:『ぶらんこ』

ウォレス・コレクションLes hasards heureux de l’escarpolette (The Swing)

関連記事

ロココ貴婦人のミュールとジャン・オノレ・フラゴナールの『ぶらんこ』

これ、何はともあれ、目を通していただきたい。最初、タイトルの「世界のビジネスエリートが身につける教養」に惹かれ、私はビジネスエリートではないけれど身につけておくべき教養とは一体、と思いながら拝読致しました。結論。面白かったです。勉強になりました。なんだか教室で講義を受けているみたい。キューピッドと天使の違いとか英国貴族の子弟のグランド・ツアーとか、やっぱりそうした知識を得てから絵画を観ると面白さが倍増します。

- 木村泰司(著). 『名画の読み方 世界のビジネスエリートが身につける教養』. ダイヤモンド社.

- 『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』. 同朋舎.

- 深井晃子(監修).『世界服飾史』. 美術出版社.

- マックス・フォン・ベーン(著). イングリート ロシェク(編集). 永野 藤夫 / 井本しょう二(訳). 『モードの生活文化史2 18世紀から1910年代まで』. 河出書房新社.

- 深井晃子(著). 『ファッションから名画を読む』. PHP新書.

- 能澤慧子(監修). 2016-3-30 第3刷. 『世界服飾史のすべてがわかる本』. ナツメ社:

- 『ファッションの歴史 西洋中世から19世紀まで』. 八坂書房.

コメント