女性にも男性にも見える、妖しい魅力をたたえるグルベンキアン美術館所蔵の『パラス・アテナ』。レンブラントの傑作『アリストテレス』『ホメロス』も一緒に掲載しました。

『パラス・アテナ』( Pallas Athena ) 1657年頃 レンブラント・ファン・レイン グルベンキアン美術館蔵

引用元:『パラス・アテナ』

グルベンキアン美術館Pallas Athena

オランダ出身の巨匠 レンブラントとその弟子の一人が制作したと考えられている『パラス・アテナ』。

緋色の飾りの付いたコリント式兜を被り、手には槍と盾を持っています。

手袋もしているようですね。武具の光沢が実に美しいです。

女神「アテナ」のタイトルですが、中性的、若い男性のようにも見えますよね。

女神アテナ

アテナは大神ゼウスの娘です。

ゼウスは女神ヘラと結婚する前に、女神メティスと結婚していました。

しかし、「メティスが産む男の子は、ゼウスの王位を奪う」との信託に、ゼウスは妊娠したメティスを呑み込んでしまいます。

ある日、激しい頭痛に苦しむゼウスはヘパイストスに命じ、自らの斧で頭を割らせます。

すると、黄金の鎧と兜をつけた女神アテナが飛び出してきました。

ゼウスによって飲み込まれた筈の胎児(アテナ)は、ゼウスの頭に移動して成長していたのです。

という、自分の子を妊娠した妻を飲み込む・飲み込まれても頭に移動して育つ・斧で自分の頭を割らせる・着衣した状態で頭から飛び出す(しかも武装)、非常に壮絶な神様たちとその出生。

セクシーな魅力のヴィーナスとは違い凛々しい処女神のイメージのアテナですが、レンブラントのこの『パラス・アテナ』は色調のせいもあってか、冷たく昏い官能性を感じますね。

神話の中のアテナの容姿については、

明るい色(灰青)の目をした金髪の女性。足まである長さの服を着て武装している。

藤村シシン(著). 2015-10-21. 『古代ギリシャのリアル』. 実業之日本社. p.103.

とあります。

引用元:アテナの奉納像

絵画の中でアテナを探す時、彼女を見分ける手掛かりになるのは、アテナの「持ち物」(アトリビュート)です。

胸当ての防具(アイギス)や武器、動物はフクロウ、植物はオリーブですが、女神のニケを従えている時もあります。

『名画の読解力』でもレンブラントの『パラス・アテナ』の兜の紋章が挙げられています。

神話の中でアテナは勝利の女神ニケを従え、守護者として英雄たちを危難から救ったり、成功の手助けをしたりしています。その中には英雄のペルセウスやヘラクレス、オデュッセウスもいます。また、ポセイドンとアッティカの支配権を争って勝利したため、アテネの守護女神となり、アテネ市にあるパルテノン神殿を中心に、ギリシア中で崇拝されました。レンブラントの《パラス・アテナ》は、神話の通り黄金の兜と鎧で身を包み、兜のクレスト(紋章)にはアトリビュートであるフクロウがかたどられています。

田中久美子(監修). 『名画の読解力』. エムディエヌコーポレーション. p.211.

ニケ

引用元:サモトラケのニケ mwanasimba CC BY-SA 2.0

ルーヴル美術館Victoire de Samothrace

NIKE、ニケです。

勝利の女神であるニケはアテナの随神です。

有名な『サモトラケのニケ』は、1863年、エーゲ海のサモトラケ島(現在のサモトラキ島)で発見されました。

前へと向かう姿がカッコいいです。

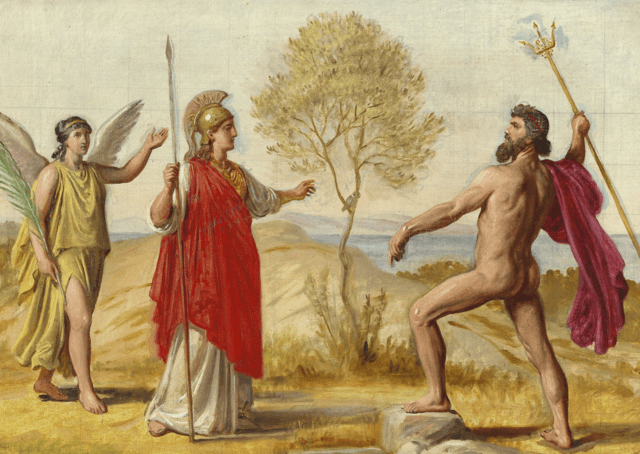

邦題が見つからなかったので、タイトルを付けるとしたら、『ニケを伴い、ポセイドンと対峙するパラス・アテナ』という感じでしょうか。

19世紀の画家コンスタンティン・ハンセンが描くパラス・アテナは、ニケを伴っています。

このアテナは、羽飾りが無く、シンプルなデザインの「コリント式兜」を被っています。

下は、古代ギリシアの重装歩兵におけるコリント式兜の着装例です。

コリント式兜

引用元:重装歩兵コスチューム Tilemahos Efthimiadis CC-BY-SA-2.0

この兜を被ると表情が見えないので、向かって来られる敵はとても怖かっただろう…と研究者が言っていました。(youtubeにあった、「テルモピュライの戦い」の戦闘シュミレーションで)

しかし、これだと命令がよく聞き取れないこともあり(暑かっただろうし)、ローマ時代になってから、耳を出したり開口部を大きく取るなど改善されたようです。

重装歩兵の鎧の後ろにある兜が気になります。 派手なトサカは有りませんが、顔分部は大きく開いています。

引用元:重装歩兵の鎧と兜 Dr.K. CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

三部作のひとつ?

いまだに議論の的となっている『パラス・アテナ』。

グルベンキアン美術館の解説によると、「1654年、聖ルカの日を祝うため、レンブラントがミネルヴァ女神の肖像画を描くよう依頼されたのではないかという説がある」そうです。

Among other hypotheses, it has been suggested that the artist was invited to paint the goddess Minerva to celebrate Saint Luke’s day in Amsterdam in 1654. A more recent theory proposes that the painting may have been part of a classical trilogy consisting of Venus (Musée du Louvre, Paris), Juno (Armand Hammer Museum, Los Angeles) and this portrait of Pallas Athena. The group belonged to Herman Becker (c. 1617–1678), an art dealer who possibly commissioned them from Rembrandt. It is believed that the painter may have been inspired by a group of engravings produced in 1646 by Wenzel Hollar (1607–1677) after compositions by Adam Elsheimer (1578–1610), whose titles also included Greek and Roman names.

(Google翻訳:他の仮説の中でも、1654年にアムステルダムで聖ルカの日を祝うため、この画家がミネルヴァ女神の肖像画を描くよう依頼されたのではないかという説がある。より最近の説では、この絵画は『ヴィーナス』(ルーブル美術館、パリ)、『ユノ』(アーマンド・ハマー美術館、ロサンゼルス)およびこのパラス・アテナの肖像画からなる古典的な三部作の一部であったのではないかというものである。この群像は、おそらくレンブラントにこれらの作品を依頼した美術商のヘルマン・ベッカー(1617年頃 – 1678年)の所有物であった。画家は、アダム・エルスハイマー(1578年 – 1610年)の作品を基にして1646年にウェンツェル・ホラー(1607年 – 1677年)が制作した一連の版画に触発されたのではないかと考えられており、その題名にはギリシャ人やローマ人の名前も含まれていた。)

下の画像が『ヴィーナスとキューピッド』(ルーヴル美術館蔵)、『ユノ』(アーマンド・ハマー美術館)です。

引用元:『ヴィーナスとキューピッド』

ルーヴル美術館Vénus et l’Amour

この「近代風」衣装のヴィーナスとキューピッドには、レンブラントを支えたヘンドリッキエと、ふたりの間に生まれた娘コルネリアの面影があるそうです。(参考:「フランスを中心とする 17世紀ヨーロッパ名画展」(1966年 東京国立博物館)

引用元:『ユノ』

アーマンド・ハマー美術館Juno

レンブラント・ハルメンソーン・ファン・レイン( Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606年7月15日 – 1669年10月4日)

引用元:自画像

ナショナル・ギャラリーSelf Portrait at the Age of 34

バロックの時代に活躍した「光と影の画家」レンブラント。

同時期に、フェルメール(同じくオランダ(ネーデルラント共和国)出身)、ルーベンス、カラヴァッジョ、ベラスケスといった画家たちがいます。

1632年生まれのフェルメールは、レンブラントとは26歳の差があります。ちょうどレンブラントの人気が高かった頃に生まれたことになりますね。

バロックの巨匠のひとり ベラスケス

ベラスケスによる肖像画『フアン・デ・パレーハ』『フランチェスコ1世・デステ』

ルーベンスの絵画に描かれた17世紀の「襟」

レンブラントと同郷のフェルメール

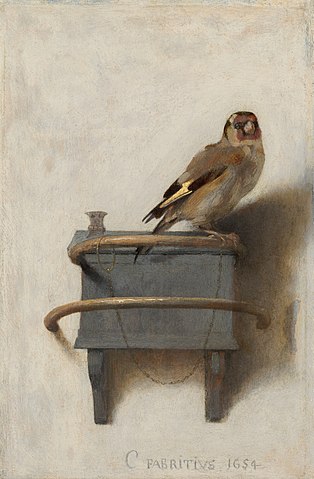

たくさんいるレンブラントの弟子のひとりに、カレル・ファブリティウス(1654年没)という画家がいますが、このファブリティウスは、フェルメールの師ではないかと言われている人物です。

引用元:『ゴシキヒワ』

絵のモデル? 息子 ティトゥス・ファン・レイン

『聖マタイと天使』( Saint Matthieu et l’ange ) 1661年 レンブラント・ファン・レイン ルーヴル美術館蔵

引用元:『聖マタイと天使』

ルーヴル美術館Saint Matthieu et l’Ange

『聖マタイと天使』、左の天使が画家の息子ティトゥス・ファン・レイン( Titus van Rijn, 1641年9月22日 – 1668年9月4日, 名前はタイタスとも表記)と言われています。

ティトゥスは幼い頃から父の絵のモデルになったり、成人してからは父の仕事を助けました。

ティトゥスは1668年2月に結婚しますが、9月に急死します。

レンブラントは困窮の中、翌1669年10月に亡くなりました。

レンブラントの遺体は、彼のふたりの妻たちとティトゥスが眠る教会に埋葬されました。

『カプチン派修道士の姿をしたティトゥス』( Rembrandt’s Son Titus in a Monk’s Habit ) 1660年 レンブラント・ファン・レイン アムステルダム国立博物館蔵

アムステルダム国立博物館Rembrandt’s Son Titus in a Monk’s Habit

『画家の息子、ティトゥス(若者の胸像)』( Titus, the Artist’s Son / Bust of a youth ) 1660年 レンブラント・ファン・レイン ボルティモア美術館蔵

ボルティモア美術館Titus, the Artist’s Son

レンブラントの『パラス・アテナ』は非常に中性的ですよね。

「アテナ」=「女神」と思っているため「女性」に見てしまうのですが、半分こちらを見ているアテナの目のあたりが、なんとなくティトゥスに似ているように思えます。

レンブラントによる『アレクサンダー大王』

以前、『パラス・アテナ』が『アレクサンダー大王』と表記されているのを見て、「ん? どっち?」と思いました。

ふくろうのアトリビュートもあるんだし、「アテナ」では、と単純に思いましたが、その凛々しさから、「アレクサンダー大王」にも見えなくもない。

それではまず、『アレクサンダー大王』と関係が深い『ホメロスの胸像を眺めるアリストテレス』、『ホメロス』からご紹介します。

『ホメロスの胸像を眺めるアリストテレス』( Aristotle with a Bust of Homer ) 1653年 レンブラント・ファン・レイン メトロポリタン美術館蔵

メトロポリタン美術館ホメロスの胸像を見つめるアリストテレス

抒情詩人ホメロスの胸像に手を置く、ギリシャの哲学者アリストテレスの姿です。

アリストテレスの教え子であるアレクサンダー大王を描いた大メダルが金の鎖から下がっています。一般的にこの場面は、アリストテレスが世俗的な成功に対し、精神的なものの価値を熟考している場面と考えられています。アリストテレスの眉間の陰影が熟考を示唆し、彼が触れているものは物質的、精神的な世界の両方を表しています。シシリアの収集家アントニオ・ルッフォのために描かれたこの作品は、レンブラントの最高傑作のひとつです。

『メトロポリタン美術館ガイド』. メトロポリタン美術館ミュージアム図書. p.264.

解説中に、「アレクサンダー大王」「アントニオ・ルッフォ」が出てきました。

依頼主 アントニオ・ルッフォ(ルフォーとも表記, Antonio Ruffo, 1610年頃 – 1678年6月16日)

1650年代、レンブラントの作品に興味を示したヨーロッパの思想家や収集家たちの中でも、特にシチリア貴族のアントニオ・ルッフォはレンブラントと何度も書簡を取り交わし、レンブラントから作品を購入しました。

アントニオ・ルッフォはシチリアの重要な政治家であり美術愛好家、収集家でした。

ティツィアーノ、アンソニー・ヴァン・ダイク、グイド・レーニ、グエルチーノ、ヤコブ・ヨルダーンスなど、偉大な画家たちの作品をコレクションし、アルテミア・ジェンティレスキらと交流していたそうです。

ルッフォは1652年から1663年にかけてレンブラントと接触し、エッチング他三枚の絵画『ホメロスの胸像を眺めるアリストテレス』『ホメロス』『アレクサンダー大王』を入手しました。(参考:Antonio Ruffo )

なかでも有名な、《ホメロスの胸像を眺めるアリストテレス》には、イタリア人画家に支払う8倍の代金を支払った。その後レンブラントは、未完成であるとしてルッフォから送り返された《ホメロス》(マウリッツハイス美術館収蔵)と《アレクサンダー大王》をルッフォのために制作した。《アレクサンダー大王》も、ルッフォが4枚のカンバスをつぎはぎしたものだと文句を言ったので、レンブラントはこれを引き取り新しく描き直した。つまり、レンブラントの《アレクサンダー大王》は2種類存在するのである。

『レンブラント 光と影を操る者』. 昭文社. p.100.

「《アレクサンダー大王》は2種類存在する」のですね。

『レンブラント 光と影を操る者』によるとルッフォは、「この作品と対になる作品をイタリア人の画家グエルチーノに依頼した」そうです。

レンブラントの絵画で、この《アリストテレス》ほど経歴のよくわかるものはごくわずかである。そして、彼以外の画家の絵画で、その所蔵者がこれほど高く評価することも、また数少ない。最初の注文については明らかでないが、 有名な美術収集家であったドン・アントニオ・ルッフォが、1652年頃、レンブラントに油絵の制作を依頼したということが、現在では判明している。この注文は、レンブラントの名が海外にまで届いていためいりょうな証拠である。

1653年に描かれたレンブラントのこの作品は、1654年、オランダ船バルトロメウス号でメシナの港に着いた。ルッフォ家に現在に至るまで保存されている船積み証明書には、レンブラントに支払った金額 – 500フルデン – が記されている。ドン・アントニオ自身が書いているように、その総額は、もっとも有名なイタリアの巨匠の同様の絵に普通彼が支払った金額の4倍であった。ドン・アントニオが、この新しい収集品をどんなに高く評価していたかは、あらゆることからうかがうことができるのである。彼はさらにレンブラントに注文したばかりか、二人の著名なイタリア人画家に《アリストテレス》と組み合わせる絵を描くことを依頼した。彼は遺書で、その収集品のうち《アリストテレス》を含む最良のものをルッフォ家の長男に譲った。不幸なことに、1743年、長男も他の兄弟も伝染病で死に、レンブラントの絵は分家の手に渡り、それも後には売却されてしまった。その後、まずイギリスのエイブラハム・ヒューム卿に、次いでパリのロドルフ・カンといういずれも有名な収集家に買い取られた。そして美術商のジョゼフ・デュヴィーンがアメリカにもたらし、コリス・P, ハティントン未亡人のコレクションとアルフレッド・W. エリクソンを経て、ついにメトロポリタン美術館に入ったのである。

ルードヴィッヒ・ミュンツ(著). 八代修次(訳). 『レンブラント』. BSSギャラリー世界の名画. p.90.

『ホメロス』( Homer ) 1663年 レンブラント・ファン・レイン マウリッツハイス美術館蔵

引用元:『ホメロス』

マウリッツハイス美術館Homer

元は大型の作品でしたが、火事によってこの部分だけ焼け残りました。

『レンブラント 光と影を操る者』によると、ルッフォは、哲学の象徴としてアリストテレス、詩の象徴ホメロス、そして、活動的な人生の象徴としてアレクサンダー大王を描いた三部作を望んでいたそうです。

アリストテレス、ホメロスと来まして。

では、アレクサンダー大王は?

『甲冑の男』( Man in Armour ) 1655年 レンブラント・ファン・レイン ケルビングローブ美術館・博物館蔵

引用元:『甲冑の男』

ケルビングローブ美術館・博物館A Man in Armour

『パラス・アテナ』と同様、甲冑の光沢に見惚れてしまう『甲冑の男』。

『レンブラント 光と影を操る者』ではこの絵について、

《アレクサンダー大王》にはこのほかに、リスボンのカローシュテ・グルベンキャン財団収蔵のものがあるが、レンブラントがアントニオ・ルッフォに送ったのはこちらの作品だと思われる。

『レンブラント 光と影を操る者』. 昭文社. p.101.

とあります。

「カローシュテ・グルベンキャン」の名が出てきましたが、現在『パラス・アテナ』を収蔵しているグルベンキアン美術館( Calouste Gulbenkian Museum ( Museu Calouste Gulbenkian ))です。

『アレクサンダー大王』は現存していないのか?

「レンブラントの歴史的肖像画 - ルフォーの委嘱による三部作 ー」(岡部紘三氏 東洋大学名誉教授)

「レンブラントの歴史的肖像画 - ルフォーの委嘱による三部作 ー」(岡部紘三氏 東洋大学名誉教授)( file:///C:/Users/Owner/Downloads/jfge7_1(1)%20(1).pdf )、

( repository.lib.tottori-u.ac.jp › files › public › jfge7_1(1) )

によると、レンブラントが送った『ホメロス』と『アレクサンダー大王』の絵は1661年の秋に港に到着しました。

しかし手元に届いた『アレクサンダー大王』に満足しなかったルフォー(ルッフォ)は、1662年11月にオランダに帰国する領事に託して不満を述べている、とあります。

ルフォーの不満に対しレンブラントは怒り、描き直す場合の費用と、ルッフォの元に送った絵を費用を負担して送り返して欲しいと言っています。

はたして第二の《アレクサンダー大王》の図が制作されたかどうか, 残念ながら分らない。ヘルドが推測するように, ことによるとルフォーは, このレンブラントの強い態度に接して描き直しは至難と考え, 入手した第一の《アレクサンダー大王》の図をそのまま保持したかもしれない。

「レンブラントの歴史的肖像画 - ルフォーの委嘱による三部作 ー」(岡部紘三氏 東洋大学名誉教授)

1848年に起きたルッフォ家の火災で、『ホメロス』も被害に遭い、一部が焼け残りました。

『アレクサンダー大王』は焼けてしまったのかもしれません。一般にはそう考えられているそうです。

ちょっと気になりますよね。 『アレクサンダー大王』は本当に現存していないのでしょうか。

一瞬、『パラス・アテナ』がソレでは…と過りますが、グルベンキアン美術館収蔵の『パラス・アテナ』は、1780年、美術収集家のボードワン伯爵からロシアのエカチェリーナ2世に渡りました。

エルミタージュ美術館から、カルースト・グルベンキアンが1930年に取得しています。

ということは、ルッフォ家が火事に遭ったとき『パラス・アテナ』はロシアに在ったのですね。

以下は16頁 – 17頁からの引用です。

さて, ルフォーの依頼による《アレクサンダー大王》の図は現存しないとみるのが通説だが, それに擬せられる作品が二点あるので, 最後にそのことについて補足的に触れたい。

グラスゴーの美術館所蔵のレンブラントのサインと1655年の年記のある作品《第7図》は, その主題として「アレクサンダー大王」「マルス」「パラス・アテナ」「聖ミカエル」等々の人物名が上っているが, なお決定をみていない。かってレーノルズはこの絵を「アキレス」の表現とみなしていた。甲冑で身を固め赤いマントを羽織った人物が, 左手に楯を持ち, 右手に剣を握って立っている。身体を斜めに構えているが, 顔はほぼプロフィールで剣を持つ右手を見ている。フクロウらしき頂飾りのある兜は, 一般に「パラス・アテナ」の象徴とみなされるけれども, 必ずしもそう断定することはできない。この人物は耳飾りをしているが, 顔は男のようで,「アテナ」より「マルス」か「アレクサンダー大王」の表現とみた方がよかろう。

ルフォーが1661年に《アレクサンダー大王》の図を受取ったとき, 四片の画布の継ぎ目がはっきり見えたために, 頭部に画布をつけ足して半身像に仕上げたのではないかと不満を述べているが, 実は本図も画布が継ぎ合されている。 しかし, その箇所は画面全体でわずかの部分だし, しかも明らかにレンブラント以後に他の人によってなされたものである。またルフォーの目録には大王を「着座」と記しており, 本図の人物の姿勢とは異なる。1655年の年記があるため, もしこれを《アレクサンダー大王》の図とすれば, レンブラントはメッシーナに送るまで6年間放置していたことになる。それはどうも考えられない。以上のことを考え合せると, この作品をルフォー委嘱の《アレクサンダー大王》の図と同一視することは無理のように思われる。

ところで, リスボンのグルベンキアン・コレクションに, もう一点同じような絵がある(第8図)。年記がないけれども前作と類似の描写であるので, ほぼ同時期の制作と一般にみなされている。右手に剣を, 左手に楯を持った恰好は共通であるが, 前作よりも人物を至近距離から捉えている。カールした長い髪, フクロウの頂飾りのある兜, ゴルゴンの頭部のある楯, 女性的な顔など, 一般には「パラス・アテナ」の表現と推測されている。しかし兜のフクロウや楯のゴルゴンの頭は, 必ずしもアテナに限ったアトリビュートではない。また長い垂髪に兜をかぶった姿は, すでに述べたように, 古代貨幣のアテナを誤解してルネッサンス期に図像学上の決定をみた, アレクサンダー大王の表現でもある。ケネス・クラークは, この美しい顔は男か女か決め難いとして, 「ミネルワ」のほかに「マルス」「アレクサンダー大王」の名を挙げている。

なお, この人物のモデルとみなされるのはレンブラントの子タイタスである, とヘルドは述べている。《聖マタイと天使》(1661年, ルーヴル美術館)における天使はタイタスがモデルだと思われるが, この天使の顔とよく似ているというのが, その根拠である。とすれば, 本図の制作年代は1655年頃ではなくて61年頃となり, この図がルフォーの依頼による《アレクサ ンダー大王》とも考えられるのである。ルフォーが《大王》の図を受取ったとき, その「頭部」に注目しているから, 比較的頭部が大きく描かれていたと予測されるが, そうとすれば, 上述の二作品中ではグルベンキアン・コレクションの絵画の方にその可能性が高い。本図においては、目録の記述どおり「着座」の人物像とみることもできる。 しかし, だからといって, それがかってルフォー所有の《大王》の図であると確認することはむつかしく, なお今後の研究を待たねばならない。

《アレクサンダー大王》の図が現存しないと仮定して, その図を想像してみるなら, やはリグルベンキアン・コレクションの絵画に類似した, ゴールド・イエローに輝く甲冑や剣や楯で身を固めた若き英雄の描写であったろう。なお, 《大王》の図における武具の表現は, それと同時期の作である《バタヴィア人の謀議》 (1661年, ストックホルム国立美術館)の甲冑や剣の描写と, かなり類似性があったと想像される。レンブラントの老熟した技法が遺憾なく発揮された作品だったと思われるが, ただ10年前の《アリストテレス》の図に比べ, 画面構成はますます単純化していただろうから, ルフォーがその絵を充分に理解できなかったのは容易に推察しうることである。

「レンブラントの歴史的肖像画 - ルフォーの委嘱による三部作 ー」(岡部紘三氏 東洋大学名誉教授). pp.14-17.

『甲冑の男』を少し拡大してみましたが、男性的な横顔ですよねえ。

ケルビングローブ美術館・博物館(グラスゴー)の解説を一部引用します。

Who the man in the painting is has been a matter of continuing debate. Classical heroes, like Achilles, or Gods, like Mars and Apollo, have been proposed while warrior goddesses such as Bellona and Pallas Athene (the Roman Minerva) have also been suggested by virtue of the subject’s youthful features and prominent pearl earring. The latter claim is supported by the presence of an owl – a symbol sacred to Athene – embossed in the armours brow plate. However the probable subject of the painting is actually the successful Macedonian king Alexander the Great. He was famed for his intellect, youth and military prowess and, like many soldiers in classical antiquity, revered Athene – all of which are represented here.

(Google翻訳:絵画の男性が誰なのかは、議論が続いている。アキレスのような古典的な英雄、あるいはマルスやアポロのような神々ではないかという説もあるが、若々しい容貌と目立つ真珠の耳飾りから、ベローナやパラス・アテナ(ローマのミネルヴァ)のような戦士の女神ではないかという説もある。後者の説は、鎧の額当てにアテナの神聖なシンボルであるフクロウが浮き彫りにされていることで裏付けられている。しかし、絵画のおそらく主題は、実際には成功したマケドニア王アレクサンダー大王である。彼はその知性、若さ、軍事的才能で有名で、古代の多くの兵士と同様にアテナを崇拝していたが、これらすべてがここに表現されている。)

ホントのところをレンブラント様に伺ってみたい。

今後の研究に超期待です。よろしくお願いします。

薄い本なのに、内容は充実。海外にレンブラント作品を観に行く時にも持って行けそうです

分厚い。長時間持てない。でもメトロポリタン美術館ファンは必読

- 『名画の読解力』 田中久美子(監修) エムディエヌコーポレーション

- 藤村シシン(著). 2015-10-21. 『古代ギリシャのリアル』. 実業之日本社.

- 『レンブラント 光と影を操る者』 昭文社

- 『メトロポリタン美術館ガイド』 メトロポリタン美術館ミュージアム図書

- 『レンブラント』 ルードヴィッヒ・ミュンツ(著) 八代修次(訳) BSSギャラリー世界の名画

- 「レンブラントの歴史的肖像画 - ルフォーの委嘱による三部作 ー」(岡部紘三氏 東洋大学名誉教授)

コメント