なかなか良い肖像画家に巡り合えなかったマリー・アントワネット。1778年、同い年の画家ヴィジェ=ルブランと出会い、あの有名な肖像画が描かれます。

マリー・アントワネットの肖像 1778年 ヴィジェ=ルブラン 美術史美術館蔵

引用元:マリー・アントワネットの肖像

美術史美術館:Erzherzogin Marie Antoinette (1755-1793), Königin von Frankreich

ウィーンにいる母親、マリア・テレジアのために制作された肖像画です。

上には、1770年に結婚したルイ16世の胸像が飾られています。

画家エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランとの出会い

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン( Marie Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, 1755年4月16日-1842年3月30日)

後に画家「ルブラン夫人」としても知られるエリザベート=ルイーズ・ヴィジェはパリで生まれ、画家だった父から絵の手ほどきを受けました。

引用元:ヴィジェ=ルブラン自画像

有名な画家たちからも多くの助言を得ましたが、そのなかでも当時の人気画家ジャン=バティスト・グルーズ( Jean-Baptiste Greuze, 1725年8月21日-1805年3月4日)の影響は大きいものでした。

特にエリザベートが画法の上で直接の影響を受けたのは、グルーズでした。当時パリを熱狂させていたこの高名な画家の、後進におよぼした影響はいちじるしく、後に断頭台へ向かうマリー・アントワネットのスケッチや『ナポレオンの戴冠』などを描いたあのダヴィッドなどもグルーズから多くを学んだものですが、とりわけエリザベート・ヴィジェは忠実に彼の技法を継承し優美な画風を確立して、その名を次第に高めてゆきました。

この時代の画家、特に肖像画家は、美しい絹サテンの布の光沢をいかにきめこまかく描写することができるかで評価が定まった、とさえいわれるほどですが、彼女の描く肖像画の人物の衣裳の襞や色あいの素晴らしさは群を抜いており、ブリオンヌ夫人、オルレアン公夫人などのみごとな肖像画によって、上流社会の人々から絶大な称賛を受けるようになりました。初めての作品展をひらいたとき、彼女はまだ十九歳でしたが、すでにフランスのみならずヨーロッパの画壇で有名な存在となっていたのです。

池田理代子(文). 1994-5-20. 『フランス革命の女たち』. 新潮社. pp.37.-38.

マリー・アントワネットが纏うサテンのドレスの輝き、美しいですもんね。

下の絵画はグルーズの作品、『壊れた甕』です。

引用元:『壊れた甕』

輿入れ前の皇女マリー・アントワネットを描いた画家ジョゼフ・デュクルーも、このグルーズから学んでいます。

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェは、1776年に画商のルブランと結婚します。

娘が産まれますが、この結婚はエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ・ルブランにとって不幸なものでした。

1776年、ヴィジェ・ルブランは初めて、自分と同い年の王妃マリー・アントワネットの肖像画を描くことになります。

白いドレスに、ピンクの薔薇を持つ初々しいマリー・アントワネット。

この作品はマリア・テレジアに捧げられました。

1776年、ヴィジェ=ルブランは王家の肖像画家として王家建造物局に雇われ、2年後にはその腕を見込まれて王妃マリー・アントワネットの肖像を描く大役を得る。それまで満足のいく肖像画家に巡り会えずにいた王妃は、ようやく適任者を見つけることになった。ヴィジェ=ルブランが描いた肖像画は1779年に引き渡され、これを待ちわびていた母后マリア・テレジアのもとへ送られた。

「ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史」(2019-2020) p.234.

肖像画の制作中、マリー・アントワネットとヴィジェ=ルブランはデュエットを楽しんでいました。

マリー・アントワネットはヴィジェ=ルブランに対し、友情を感じていたようです。

「立ち居振る舞いがとても優雅で、笑顔がとても素晴らしい」

マリー・アントワネットは同時代の人々からこのように賞賛されましたが、ハプスブルク家の特徴である「重く、ときには垂れ下がる下唇」は度々指摘されるところでもありました。

しかし肌は大変美しく、所作が全体的にとても優雅で、

画家のヴィジェー・ルブラン夫人は率直にこう語っている。王妃の肌は「とても透明感があるので、影をつけられず」、絵の具ではその美しさを表現しきれない、と。

アントニア・フレイザー(著). 野中邦子(訳). 『マリー・アントワネット 上』. 早川書房. p.268.

ブザンヴァール男爵の言葉によると、「頭のもたげ方にとても感じのよいところがあり、すべてがとてもエレガントだった。だからこそ、生まれつき容姿に恵まれた美女たちと肩を並べてもひけをとらず、ときには優位に立つことさえあった」。

アントニア・フレイザー(著). 野中邦子(訳). 『マリー・アントワネット 上』. 早川書房. p.268.

要は、とてつもなく優雅で、魅力的な娘さんだったということでしょうか。

マリー・アントワネット 1783年 ヴィジェ=ルブラン ヴェルサイユ宮殿

引用元:マリー・アントワネット

中野京子氏の著書『美術品でたどるマリー・アントワネットの生涯』では、1783年のこの絵の解説があります。

ここでは一部をご紹介します。

若々しい王妃の顔は、7年前の肖像をもとにしているため。王妃も若いが、画家の絵筆も初々しい。いくらか美化された容貌表現。

中野京子(著). 『美術品でたどるマリー・アントワネットの生涯』. NHK出版新書. p.90.

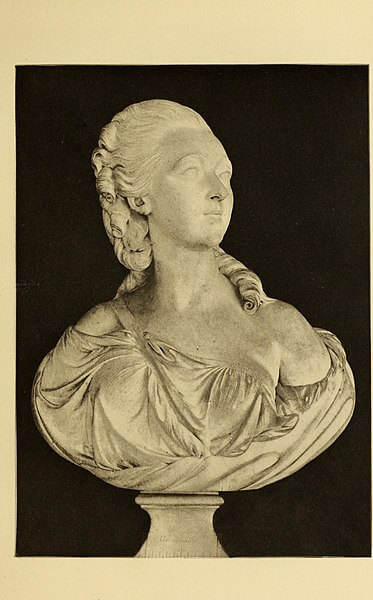

胸像に見られるマリー・アントワネットの顔かたち

絵画ならば、控えめに、目立たないように描かれる「身体上の欠点」ですが、彫刻の場合はかなり実物に近く写し取られることが多いものです。

引用元:王太子妃マリー・アントワネット胸像 Louvois33 CC-BY-SA-4.0

美術史美術館:Erzherzogin Marie Antoinette, Dauphine von Frankreich

ジャン=バティスト・ルモワーヌ( Jean-Baptiste Lemoyne, 1704年-1778年)は、胸像やヴェルサイユの庭園の彫像などを手掛けた、18世紀フランスの彫刻家です。

父のジャン=ルイ・ルモワーヌ( Jean-Louis Lemoyne, 1665年-1755年)も、ルイ14世、ルイ15世の時代に活躍した彫刻家でした。

いくらか美化されているかもしれませんが、優美な雰囲気は伝わりますね。ヴィジェ=ルブランによる1778年の肖像画に近い印象です。

美術史美術館の解説によると、この胸像はマリー・アントワネットの母 マリア・テレジアに贈られました。

1770年、フランス国王ルイ15世の命令を受けたルモワーヌは一年以上かけて制作。

本作は1771年9月15日にヴェルサイユ宮殿で発表されました。

マリー・アントワネット、1773年の肖像画

1769年にフランスの宮廷画家ジョゼフ・デュクルー( Joseph Ducreux, 1735年6月26日-1802年7月24日)が描いたマリー・アントワネットは若く(当時14歳)、瑞々しい印象でした。

引用元:マリー・アントワネット

下は、ポンパドゥール夫人やデュ・バリー夫人など、宮廷人の肖像画を手掛けたフランスの画家フランソワ=ユベール・ドルーエ( François-Hubert Drouais, 1727年12月14日-1775年10月21日)による、王太子妃マリー・アントワネットの肖像画です。

引用元:マリー・アントワネット

ドルーエによるこの肖像画、快活そうなマリー・アントワネットとは何だか少し印象が違いますよね。

『別冊歴史読本 マリー・アントワネットとヴェルサイユ ー華麗なる宮廷に渦巻く愛と革命のドラマー 』(新人物往来社)のなかで、このドルーエのマリー・アントワネットの肖像画について、

王妃の卵型の顔立ちや大きな瞳、愛らしい口もと、明るい豊かな髪などにかわりはないが、細い顔のこめかみにはピリピリと静脈が浮き出し、広すぎる額には骨の形がくっきりと見え、目の下にはくまがあってルイ十五世の愛妾デュ・バリー夫人との間の怖るべき確執をはじめ、ゲルマン風の風俗とフランス風のそれとの矛盾で苦しんでいた。決して楽しいばかりではなかったマリーの状態が推察できるのである。

若桑みどり. H18-8-1. 『別冊歴史読本 マリー・アントワネットとヴェルサイユ - 華麗なる宮廷に渦巻く愛と革命のドラマ -』. 新人物往来社. p.106.

くま、なんですかね(^^;。王太子妃の愛らしさ、溌剌とした若さはあまり感じられませんね。

ルイ15世の公式寵姫デュ・バリー夫人(1743年8月19日-1793年12月7日)

引用元:デュ・バリー夫人

1775年のマリー・アントワネットの肖像画を手掛けたドルーエが描いた、女神フローラに扮したデュ・バリー夫人です。

デュクルーがウィーンで、ハプスブルク家の皇女マリー・アントワネットを描いた同じ年、平民出身のジャンヌ・ベキュがルイ15世に引き合わされました。

国王はジャンヌを気に入りますが、公式寵姫とするにはジャンヌの身分は低すぎます。

更に、公式寵姫になれるのは既婚女性に限られていたため、ジャンヌはデュ・バリーの弟と形ばかりの結婚をして貴族の身分を手に入れ、宮廷入りしたのです。

1770年代初め、母マリア・テレジアに宛てた手紙のなかで、マリー・アントワネットはデュ・バリー夫人のことを「考えられるかぎりもっとも愚かで無礼なふしだら女」と書いています。(参考:『マリー・アントワネットとマリア・テレジア 秘密の往復書簡』 岩波書店)

確かに、お針子の私生児として生まれたジャンヌ・ベキュは、デュ・バリーという人物に囲われて娼婦まがいのことをしていました。

しかし実際の彼女というのは、

蓮っ葉なところはみじんもなく、非常に上品な感じの女性だった。「天使のような人」という証言さえある。ほかの女性たちに居丈高に当たることもなく、むしろ困っている人がいれば助けようとする人だった。

安達正勝(著). 『マリー・アントワネット フランス革命と対決した王妃』. 中公新書. p.22.

ジャンヌは母親の再婚相手だった男性に可愛がられ、修道院で最初の教育を受けることができました。

また、情夫となったデュ・バリーが連れてきた客は身分のある者が多く、彼女はその中で上流階級の立ち居振る舞いを身につけていきます。

そして、ルイ15世を虜にしたのも彼女の肉体ばかりではなく、

実際、貧困と猥雑な空気の中で育ったこの女性は、実に平凡な優しい性質をしており、冷酷な権謀術数や策略にはまったく縁のない素直な可愛い女に過ぎませんでした。

池田理代子(文). 1994-5-20. 『フランス革命の女たち』. 新潮社. p.32.

しかし、「女帝」の支配する宮廷で育ったマリー・アントワネットには、フランス宮廷文化の頂点に立つ「公式寵姫」の存在が理解できませんでした。

しかも、本来マリー・アントワネットを教え導く存在である筈のルイ15世の王女たちは、異国から嫁いできたマリー・アントワネットを更にたきつけ、父の愛人であるデュ・バリー夫人と反目し合うように仕向けたのです。

宮廷では、身分が下位の者から上位の者へ話しかけてはならないという決まりがあり、その決まりを利用して、マリー・アントワネットはデュ・バリー夫人を徹底的に無視します。

この頑なな態度がルイ15世の不興を買い、両国の外交問題にまで発展。

ついにマリア・テレジアから、デュ・バリー夫人に一言声をかけるように諭され、マリー・アントワネットが夫人に声をかけたのが1772年です。

夫人のメンツは保たれ、国王の機嫌も直りました。

マリー・アントワネットの肖像画が描かれた1773年はまさにこの頃でした。

ウィーンの母からは「懐妊はまだか」と急かす手紙、小言。

肝心の夫との夫婦生活は未だ成就しておらず、夫は狩猟と錠前作りに夢中。

ウィーンの母を喜ばせたくとも子作りに至らないのです。

習慣の違う異国での生活やホームシック。

この頃のマリー・アントワネットはさぞ大きなストレスを抱えていたことだろうと想像します。

夫の三人の叔母たち

嫁いできた当初、母親マリア・テレジアからの便りには、「夫の叔母たち(ルイ15世の三人の王女たち。未婚)は徳の高い方々だからお友だちに」とありました。

叔母さまたちと親しくなったマリー・アントワネットは、彼女たちの魂胆に気付かず、悩みを打ち明けてしまいます。

夫の3人の叔母たちにすべてを打ち明けると、これがとんでもない結果を招く。醜い老嬢たちは「オーストリア女」を欲求不満のはけ口に利用することしか頭に無かったからで、甥の不能をしゃべりまくる一方、王太子妃と父親の愛人デュ・バリ夫人を反目させる。こうしてアントワネットは日ならずしてフランス宮廷の陰謀と中傷の渦に巻き込まれ、また母親からは厳しい注文が続くが、聞きたくないことは聞かず、するのは楽しいことだけという日々が始まる。

『マリー・アントワネットとマリア・テレジア 秘密の往復書簡』 パウル・クリストフ(編) 藤川芳朗(訳) 岩波書店 p.2.

「オーストリア女」という、マリー・アントワネットを蔑むような言葉が出て来ましたが、マリー・アントワネットは父フランツ・シュテファンを通してフランス、ルイ14世の血を引いています。

そのため、悪口の言葉としては本当は「ちょっと(かなり?)」違います。

肖像画家ジャン=マルク・ナティエによる叔母さまたちの若い頃

引用元:ヴィクトワール・ド・フランス

引用元:ソフィー・ド・フランス

ジャン・マルク・ナティエ( Jean-Marc Nattier, 1685年3月17日-1766年11月7日)が描いた「3人の叔母さまたち」の若い頃です。

さすがナティエ、叔母さまたちは皆女神のコスプレをしてもしていなくても、本物の女神様のように美しく、とても徳が高そうに見えますよね。

この時代の女性の化粧法で、頬をピンクに染めるのが流行していました。

肖像画の女性たちはその化粧を施しているせいで、何となく皆同じように見えてしまいます。

あくまでも優雅で甘美な表現は、ロココ時代の肖像画の特徴です。王侯貴族の女性なら、写実性を曲げてでも優雅に美しく描いたのです。

木村泰司(著). 2010-11-20. 『美女たちの西洋美術史 肖像画は語る』. 光文社新書. p.218.

ルイ15世の美貌を受け継いだアデライード王女は、当時の王族の女性としては珍しく読書も好む才媛でした。

ポンパドゥール夫人亡くなってからデュ・バリー夫人が登場するまでの間、一時宮廷を仕切っていたこともありました。

トルコ風の装いで読書するアデライード王女です。

マリア・テレジア「リオタールが描いた、貴女の肖像画が欲しい」

マリー・アントワネットの皇女時代を描いたジャン=エティエンヌ・リオタール

マリア・テレジアは娘のマリー・アントワネットの肖像画を希望していました。

1770年11月1日の手紙のなかで、マリー・アントワネットの陶製の胸像を送る代わりに、

でも、代わりにあなたの肖像画を送ってくださるものと期待しています。それもリオタールの筆になるものをぜひお願いします。リオタールはわざわざパリに参るのです。どうかあの者に十分な時間をあたえて、立派に仕上げさせてください。

『マリー・アントワネットとマリア・テレジア 秘密の往復書簡』 p.20.

と書いています。

また、1770年12月2日にもこのように書いています。

私はリオタールの描いたあなたの肖像画を首を長くして待っています。でも、正装でなくてはだめです。部屋着(ネグリジェ)や殿方の服を着た姿ではいけません。あなたにふさわしい装いのあなたを、私は見たいのです。

『マリー・アントワネットとマリア・テレジア 秘密の往復書簡』 p.24.

リオタールの筆による、皇女時代のマリー・アントワネットです。

引用元:マリー・アントワネット

引用元:マリー・アントワネット

スイス出身のリオタール( Jean-Étienne Liotard, 1702年12月22日-1789年6月12日)は、イングランド、オランダ、ウィーンの各宮廷で活躍しました。

ウィーンではマリア・テレジアとフランツ・シュテファン夫妻、その子供たちの肖像画も描いています。

フランスでは、読書するアデライード王女の姿も残しています。

写実的なリオタールの絵、それはそれで大好きなのですが、もし私が描いてもらう立場なら、ヴィジェ=ルブランの方かなあ。

モデルの美点を大いに活かして欠点を目立たせないのが、ヴィジェ=ルブランの肖像画の良さだったそうです。

下に挙げた王妃としてのマリー・アントワネットの肖像画も、「国母」のイメージを打ち出しながらも、どこかロココの甘さが漂う、ロマンティックな印象です。

引用元:マリー・アントワネット

引用元:マリー・アントワネット

ヴィジェ=ルブランのような良い肖像画家に逢えて良かったですね、と思ってしまいます。

- 『別冊歴史読本 マリー・アントワネットとヴェルサイユ ー華麗なる宮廷に渦巻く愛と革命のドラマー 』.H18-8-1. 新人物往来社.

- 『マリー・アントワネット フランス革命と対決した王妃』 安達正勝(著) 中公新書

- 池田理代子(文). 1994-5-20. 『フランス革命の女たち』. 新潮社.

- 木村泰司(著). 2010-11-20. 『美女たちの西洋美術史 肖像画は語る』. 光文社新書.

- 『マリー・アントワネットとマリア・テレジア 秘密の往復書簡』 パウル・クリストフ(編) 藤川芳朗(訳) 岩波書店

- 『マリー・アントワネット』 アントニア・フレイザー(著) 野中邦子(訳) 早川書房

- 『美術品でたどるマリー・アントワネットの生涯』中野京子(著) NHK出版新書

- 「ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史」(2019-2020)

ルーヴル美術館で観られるヴィジェ=ルブランの作品一覧

コメント