仲良く飲みものを楽しむ家族。後にこの家族に降りかかる運命とは。

飲みものを受け皿から飲む

その昔、ヨーロッパでは、コーヒーやお茶を受け皿に移し、冷ましてから飲む習慣がありました。

スイス出身の画家 ジャン・エティエンヌ・リオタールの描くティーセットでは、カップには持ち手が無く、対になるソーサ―の底が深めになっています。

引用元:『静物・お茶のセルヴィス』

ゲティ・センターStill Life: Tea Set

ジャン=エティエンヌ・リオタール( Jean-Étienne Liotard, 1702年12月22日 – 1789年6月12日)は、イングランド、オランダ、ウィーンの各宮廷で活躍しました。

ウィーンでは、マリア・テレジアとフランツ・シュテファン夫妻、その子供たちの肖像画も手掛けています。

リオタールは皇女時代のアントワネットも描いています

ヴィジェ=ルブランによる1778年のマリー・アントワネットの肖像画

引用元:『チョコレートを運ぶ娘』

アルテ・マイスター絵画館Das Schokoladenmädchen

『チョコレートを運ぶ娘』も同じリオタールの絵ですが、こちらは取っ手の付いたチョコレートカップがトレーの上に載っています。

チョコレート用のものはコーヒーカップに比べて「長め」なのですが、『一杯のチョコレート』の中でも女性たちが持つカップも同じような形であることがわかります。

18世紀初頭はまだ受け皿からお茶を飲んでいる時代でしたが、次第にそれは「不作法」だとする考え方が広まっていきました。

当時、茶を受け皿で冷ましてから飲むことは大変不作法なことだとする考え方もあったからである。フランス宮廷にも受け皿から茶やコーヒーをすする貴族はいたが、不作法と評されたようである。イギリスでも18世紀中頃になると、タブー視されるようになった。

前田正明・櫻庭美咲(著). 『ヨーロッパ宮廷陶磁の世界』. 角川選書. p.241..

『ヨーロッパ宮廷陶磁の世界』では、受け皿を手にしている貴族とその家族の絵が挙げられています。

描かれた家族は、一体どのようなひとたちだったのでしょうか。

『一杯のチョコレート』( Le duc de Penthièvre et sa famille ) 1768年 ジャン=バプティスト・シャルパンティエ

引用元:『一杯のチョコレート』

ヴェルサイユ宮殿Le duc de Penthièvre et sa famille

家族が集い、飲みものを楽しんでいます。優雅で華やかな雰囲気ですね。

画家はジャン=バプティスト・シャルパンティエ(父)( Jean-Baptiste Charpentier the Elder, 1728年 – 1806年12月3日)。 パリ生まれで、肖像画家としてロココ期に活躍しました。

パンティエーヴル公の家族

パンティエーヴル公ルイ・ジャン・マリー・ド・ブルボン( Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, 1725年11月16日 – 1793年3月4日)

ルイ14世の息子と上級貴族の娘の間に生まれた、パンティエーヴル公ルイ・ジャン・マリー・ド・ブルボン。

引用元:パンティエーヴル公ルイ・ジャン・マリー・ド・ブルボン

ルイ15世の時代に肖像画家として活躍した画家 ジャン=マルク・ナティエ( Jean-Marc Nattier, 1685年3月17日 – 1766年11月7日)による、お若い頃のパンティエーヴル公。

ナティエは大変優美な画風で知られ、女神に扮したルイ15世の王女たちの絵は特に有名です。

三人の王女たちの絵を掲載

ヴィジェ=ルブランによる1778年のマリー・アントワネットの肖像画

絵のなかの登場人物は素敵なカップを持っているのに、パンティエーヴル公は何を手にしているのでしょうか。

『一杯のチョコレート』について、ヴェルサイユ宮殿の解説から一部引用します。

La comtesse de Toulouse ayant disparu deux ans plus tôt, il est possible que le tableau ait été commandé par le duc de Penthièvre pour commémorer la mort de sa mère, et que le médaillon qu’il tient à la main doive évoquer son épouse, Marie-Thérèse-Félicité d’Este (1726-1754), disparue depuis plus de dix ans.

(Google翻訳:トゥールーズ伯爵夫人は2年前に亡くなっており、この絵は母親の死を追悼するためにペンティエーヴル公から依頼された可能性があり、手に持っているメダリオンは妻のマリー・テレーズ・フェリシテを彷彿とさせるに違いありません。デステ (1726-1754) は 10 年以上行方不明でした。)

パンティエーヴル公の両親と妻

父親 ルイ・アレクサンドル・ド・ブルボン( Louis Alexandre de Bourbon, 1678年 – 1737年)

パンティエーヴル公の父親、ルイ・アレクサンドル・ド・ブルボン(トゥールーズ伯としての在位:1681年 – 1737年、パンティエーヴル公の在位:1697年 – 1737年、ランブイエ公の在位:1711年 – 1737年)。

引用元:ルイ・アレクサンドル・ド・ブルボン CC-BY-SA-3.0-migrated

ルイ・アレクサンドル・ド・ブルボンは、ルイ14世と愛妾モンテスパン夫人の間に生まれました。

画家イアサント・リゴー( Hyacinthe Rigaud )は、あの有名な太陽王ルイ14世の肖像画で知られています。

関連記事

母親 マリー・ヴィクトワール・ソフィー・ド・ノアイユ( Marie Victoire Sophie de Noailles, 1688年 – 1766年)

ルイ・アレクサンドル・ド・ブルボンと再婚した、マリー・ヴィクトワール・ソフィー・ド・ノアイユ。

『一杯のチョコレート』が描かれた時には既に他界していました。

夫となったルイ・アレクサンドルは、マリー・ヴィクトワールの亡夫の叔父にあたります。

この結婚により、マリー・ヴィクトワールはトゥールーズ伯爵夫人となり、ルイ14世の「義理の娘」になりました。

彼女自身は国王ルイ15世の親しい友人でもありました。

パンティエーヴル公の妻 マリーア・テレーザ・フェリーチタ・デステ( Maria Teresa Felicita d’Este, 1726年 – 1754年 )

イザベラ・デステやアルフォンソ・デステに連なる、名門エステ家の出身です。

イザベラ・デステはルネサンスの芸術のパトロン。

イザベラの弟で、フェラーラ公アルフォンソ1世・デステは、ルクレツィア・ボルジアの三番目の夫です。

関連記事

素描『イザベラ・デステの肖像』(レオナルド・ダ・ヴィンチ作)

関連記事

マリーア・テレーザ自身がルイ14世と公妾モンテスパン侯爵夫人の曾孫でもあるため、パンティエーヴル公とは親族の関係にあります。

パンティエーヴル公とマリーア・テレーザ夫妻の七人の子供たちのなかで、成人したのは二人だけでした。

妻マリーアも27歳の若さで亡くなります。

パンティエーヴル公は妻の死を嘆き悲しみ、その後は再婚しませんでした。

パンティエーヴル公の息子 ランバル公ルイ・アレクサンドル・スタニスラス・ド・ブルボン( Louis Alexandre Stanislas de Bourbon, prince de Lamballe, 1747年9月6日 – 1768年5月6日)

左にいる、受け皿を手にした男性がパンティエーヴル公の息子です。

放蕩が止まず、跡継ぎとなる子供を残すことなく、性病で若くして亡くなりました。

パンティエーヴル公の娘 ルイーズ・マリー・アデライード・ド・ブルボン=パンティエーヴル( Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, 1753年3月13日 – 1821年6月23日)

右の女性は、ルイーズ・マリー・アデライード・ド・ブルボン=パンティエーヴルです。

引用元:ルイーズ・マリー・アデライード・ド・ブルボン=パンティエーヴル

ヴェルサイユ宮殿Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse d’Orléans , MV 3912

ヴェルサイユ宮殿Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse d’Orléans , MV 4525

1769年、オルレアン公ルイ・フィリップ2世と結婚。

しかし、あまり幸福な結婚ではなく、いつも愁いをたたえたような表情だったそうです。

1789年の、ヴィジェ=ルブランによる肖像画からもなんとなく「そうなのかな」と感じてしまいます。

結婚によってシャルトル公爵夫人、後にオルレアン公爵夫人と呼ばれ、『ローズ・ベルタン マリー=アントワネットのモード大臣』(白水社)ではシャルトル公爵夫人(当時、夫はシャルトル公爵)として登場します。

18世紀のフランス宮廷では、奇抜な髪型が流行しました。

頭にプフ( pouf )と呼ばれるクッションを着け、その上に軍艦や花などあらゆるものを飾り付けます。

1774年、プフの上に、自分の最愛の人や事物を連想させる物を乗せた「愛着(サンティマン)プフ」が流行り、シャルトル公爵夫人がこれを付けてヴェルサイユに現れます。

愛着(サンティマン)プフは「Pouf aux sentiments」、英語では「Sentimental pouf」。

マリー・アントワネットの「モード大臣」ローズ・ベルタンが、シャルトル公爵夫人の為にデザインした「伝記風プフ」は、プフの上に、彼女の飼っているオウム、息子のルイ・フィリップ、夫シャルトル公爵、実父パンティエーヴル公爵、義父オルレアン公爵の像が乗るものでした。

引用元:愛着(サンティマン)プフ

引用元:パンティエーヴル公と令嬢

ヴェルサイユ宮殿Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793), et sa fille Louise-Adélaïde (1753-1821)

パンティエーヴル公令嬢であるシャルトル公爵夫人を通して、画家ヴィジェ=ルブラン、後の「王妃のモード大臣」と呼ばれたローズ・ベルタンが、マリー・アントワネットにつながっていきます。

引用元:ローズ・ベルタン

引用元:1790年の自画像

息子の妻 マリー・テレーズ・ルイーズ・ド・サヴォワ=カリニョン( Marie Thérèse Louise de Savoie-Carignan, Princesse de Lamballe, 1749年9月8日 – 1792年9月3日)

引用元:ランバル公妃マリー・ルイーズ

ヴェルサイユ宮殿Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe

『一杯のチョコレート』の中央の若い女性は、マリー・テレーズ・ルイーズ・ド・サヴォワ=カリニョン。

.受け皿を持っている男性、ランバル公ルイ・アレクサンドルの妻です。

マリー・ルイーズは名門サヴォワ(サヴォイア)家の支族の出身で、トリノで生まれました。

1767年にランバル公と結婚しましたが、1768年に夫と死別します。

1770年、宮廷に仕えるようになったランバル公妃マリー・ルイーズは、オーストリアから嫁いできたマリー・アントワネットに気に入られ、後に女官長に任命されます。

その寵愛ぶりに、後年「マリー・アントワネットはランバル公妃やポリニャック公爵夫人とレズビアンの関係にある」とする中傷記事が出回ることになるのですが、夫との関係で悩みを抱えるマリー・アントワネットは年長の彼女たちと、かつてウィーンで一緒に育った姉マリア・カロリーナとの間に育んだような親密な関係を築きたかったのかも知れません。

たまたまこの時期、ランバル公妃はいろいろな意味で、そのような友情を育む相手としてうってつけだった。地位としては、ペンシーヴル公爵の跡取りの未亡人である。亡き夫はルイ14世の(正統な)末裔であり、夫が死んだとき、結婚前のルイ・オーギュストは彼女の家を弔問のために訪れたが、これは王太子が民間人の私邸を訪ねた唯一の機会だった。ヴェルサイユのしきたりによれば、ランバル公妃は王太子夫妻を「いとこ」と呼べる立場だった。

野中邦子(訳). アントニア・フレイザー(著). 『マリー・アントワネット』. 早川書房. p.216.

※文中の「ペンシーヴル公爵」は英語読みで、「パンティエーヴル( Penthièvre )公」のこと。

※「ルイ・オーギュスト」はルイ16世のこと。

マリー・アントワネットは母マリア・テレジアに宛てた手紙のなかで、彼女のことを「イタリア風の性格ではありません」と書いています。

ランバル公妃は、

それどころか、母方の血を引いて、好都合なことに、善良なドイツ人気質をもっていた。しかも、彼女は純粋さと汚れのなさで評判だった(若いころに結婚した相手が道楽者だったせいで、悪徳を嫌うようになったのかもしれない)。貧富を問わず、誰もが彼女の舅のペンシーヴル公爵の高潔さと慈善行為を誉めたたえた。その舅は、息子の未亡人であるランバル公妃の品位を賞賛した。

野中邦子(訳). アントニア・フレイザー(著). 『マリー・アントワネット』. 早川書房. p.218.

家族として良い関係を築いていたのだろうと想像できますね。

舅であるパンティエーヴル公ルイ・ジャン・マリー・ド・ブルボンは、「貧しき者たちの王」と呼ばれ、慈善家として民衆に慕われていました。(参考:『マリー・アントワネットの宮廷画家 ルイーズ・ヴィジェ=ルブランの生涯』)

ランバル公爵夫人は老いた義父パンティエーヴル公爵を献身的に介護し、「善き天使」と謳われた。夫人は遠目にはさほど美しいとは見えず、背丈もさほど大きくなかったが、肌は輝き、表情は生き生きしていた。

『マリー・アントワネットの宮廷画家 ルイーズ・ヴィジェ=ルブランの生涯』. 河出書房新社. p.67.

ランバル公妃はお洒落も大好き。

「金に糸目をつけずに買う」ベルタンの店の顧客でした。

引用元:ランバル公妃の肖像

ヴェルサイユ宮殿Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe

ある時、ベルタンの「王妃のモード大臣」の地位を脅かす新進モード商ボラールを、ランバル公妃がマリー・アントワネットに紹介したことで、ベルタンが怒ったという出来事がありました。

王妃の小さな肖像画を忍ばせたバラの造花を、ボラールがマリー・アントワネットに謙譲したそうですが、

これを聞きつけたベルタンは、ランバル公妃に対してつむじを曲げ、ついには王妃自身が中に入って仲裁しなくてはならなくなった。アデマール伯爵夫人は次のように語っている。

「ベルタンは、これ以来ランバル公妃を目の敵にし、公妃の髪型のお世話はしたくないと宣言しました。ランバル公妃の方も、ベルタンと同様に子供っぽく、どうしてもベルタンの帽子がいいと言い張ったため、妃殿下がこの二人を仲直りさせようと骨折らなくてはなりませんでした」。

ミシェル・サポリ(著). 北浦春香(訳). 『ローズ・ベルタン マリー=アントワネットのモード大臣』. 白水社. p.112.

「スミレの花束を見ただけで失神する」と言われるほど繊細な神経の持ち主であるランバル公妃は、特に知性的というわけではなく、ひらめきに欠けた女性でした。

1775年の人事で、ランバル公妃は王妃の生活全般に関する総責任者である宮中女官長に任命されます。

女官長は15万リーヴルという大変な高給取り。

強い権力を持つために長らく廃止されていた役職を、親友を喜ばせたいマリー・アントワネットが夫のルイ16世に頼んで復活させたのですが、ランバル公妃はこの職務を上手にこなせませんでした。

家政に対してあれこれ口をはさむことはするのですが、

当然の義務とみなされていた贅沢な晩餐会 - そのための費用も俸給には含まれていた-に人びとを招こうとしなかった。王族につらなる公女にとっては、その地位はあまり高くないので、晩餐会を開く必要はないというのである。

アントニア・フレイザー(著). 野中邦子(訳). 『マリー・アントワネット』. 早川書房. p.282.

しかし、他の「王族につらなる」公女たちはこれに反対します。

その地位を復活させるのなら、もっとランバル公妃以上にふさわしい、それに見合った女性がいるではないかと考えたのでした。

ランバル公妃はマリー・アントワネットに忠実に仕えますが、面白味に欠けるランバル公妃から、マリー・アントワネットの寵愛はポリニャック伯爵夫人に移っていきます。

王妃の寵愛がポリニャック夫人に移る

ポリニャック夫人は、ランバル公妃に代わって女官長の地位に就き、マリー・アントワネットの子供たちの養育係に就任します。

引用元:『ポリニャック公爵夫人の肖像』

ヴェルサイユ宮殿Yolande-Martine-Gabrielle de Polastron, duchesse de Polignac

夫のジュール・ド・ポリニャック伯爵は公爵に叙せられ、一族は重要ポストに就きます。

また、夫妻の娘が1780年に結婚したとき与えられた持参金の額は宮廷中の話題をさらいました。

当時の男子工場労働者の年収は400から700リーヴルでしたが、ポリニャック公爵夫人の一族は50万リーヴルを与えられていたといいます。

控えめなランバル公妃がマリー・アントワネットに対しておねだりをするようなことはありませんでしたが、ポリニャック夫人は違ったようです。

ヨランドに、聡明で芸術家肌だが、ひどくわがままなヴォドロイユ伯爵という愛人がいるのは周知のことだった。一見、貪欲さと無縁に見える彼女は、自分のため、大勢の家族のため、利害関係のある人びとのため、そしていうまでもなくヴォドロイユのために、山ほどの地位と褒賞をかき集めた。

アントニア・フレイザー(著). 野中邦子(訳). 『マリー・アントワネット』. 早川書房. p.285.

関連記事

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン 1782年の自画像と『ポリニャック公爵夫人の肖像』

フランス革命「9月虐殺」

1785年、マリー・アントワネットの評判を地に落とすことになる「首飾り事件」が起きます。

マリー・アントワネット自身は全く関与していないものでしたが、民衆は信じませんでした。

1789年7月14日、民衆がバスティーユ要塞を襲撃、フランス革命が起きます。

バスティーユ陥落を期に、気の早い貴族たちは外国に亡命し始める。ヴェルサイユ宮廷でも、浮足立つ人たちが少なくなかった。人々の指弾を受けていたポリニャック夫人にマリー・アントワネットは亡命を促した。

安達正勝(著). 『マリー・アントワネット フランス革命と対決した王妃』. 中公新書. p.110.

ポリニャック夫人は家族と共にオーストリアに亡命しました。

1789年10月5日から6日、女性たちがヴェルサイユ宮殿へ行進。 国王一家はテュイルリー宮殿へ移されます。

1791年6月21日、国王一家は国外逃亡を企てましたが失敗し、ヴァレンヌで逮捕(「ヴァレンヌ事件」)。

一家は25日にパリへ連行されました。

テュイルリー宮殿に戻り帽子を脱いだマリー・アントワネットの髪は真っ白になっていたといいます。

1792年8月13日、国王一家はタンプル塔に幽閉されました。

亡命先から親友のために帰国

1786年に宮廷を去っていたランバル公妃。

革命が起きた時安全な場所にいたにも関わらず、1791年、ランバル公妃は王妃の元に戻ってきます。

テュイルリー宮殿では王妃を側で励まし、タンプル塔でも一緒でした。

ポーランド出身のアレクサンドル・クシャルスキは、パリでジョゼフ=マリー・ヴィアンやシャルル=アメデー=フィリップ・ヴァン・ローらに学んだ肖像画家です。

引用元:マリー・アントワネット(未完成)

ヴェルサイユ宮殿Marie-Antoinette emprisonnée

ジョゼフ=マリー・ヴィアンの『キューピッド売り』

18世紀の古代ブーム ジョゼフ=マリー・ヴィアンの『キューピッド売り』

シャルル=アメデー=フィリップ・ヴァン・ローによるサドの肖像画も掲載

サド侯爵、ローマでベルニーニの聖女とマデルノの『聖チェチリア像』を観る。

引用元:ルイ16世

画家デュクルーが描いた皇女マリー・アントワネット

輿入れ前のマリー・アントワネットを描いた画家ジョゼフ・デュクルー

タンプル塔から連れ出される

8月19日夜、市からふたりの役人が派遣され、王家に属していない人間を連行して行きました。

マリー・アントワネットの傍で励まし続けたランバル公妃と、ポリニャック夫人の後任の養育係トゥルゼル公爵夫人はラフォルス監獄へ移されます。

移送前、マリー・アントワネットはランバル公妃に指輪を贈りました。

…マリー・アントワネットは最後の愛のしるしとして、「白くなってしまいました、不幸のゆえに」という悲劇的な文字とともに、一房の白髪を収めた指輪を友に贈った。

後にこの髪の房は、殺害された夫人の、切り刻まれた死体のそばで発見されている。養育係のド・トゥルゼル夫人とその娘も、この雑居監獄から別の監獄フォルスへ移されたし、王の従者たちも同様だ。ひとりの従僕だけは、王の身のまわりの世話係として残された。

シュテファン・ツヴァイク(著). 中野京子(訳). 『マリー・アントワネット 下』. 角川文庫.

王子と王女の養育係トゥルゼル公爵夫人は、ヴァレンヌ事件の時も国王一家に付き従っていましたが、

養育係トゥルゼルは最後の最後までアントワネットを見捨てなかった。しかし王家がタンプル塔へ放り込まれるに至って、彼女もまた国事犯としてラフォルス監獄へ移された。ヴァレンヌ事件翌年の「9月虐殺」(暴徒によるパリ監獄内の貴族虐殺事件。王妃の親友ランバル公爵夫人が八つ裂きにされた)ではトゥルゼルの身も危ういところだったが、直前に味方の手引きで逃げることができた。後年、ルイ18世の後継シャルル10世(元アルトワ伯)から、感謝の意を込め、女公爵の位を授けられている。

中野京子(著). 『マリー・アントワネット 運命の24時間』. 朝日新聞出版. p.234.

引用元:養育係トゥルゼル公爵夫人と王太子

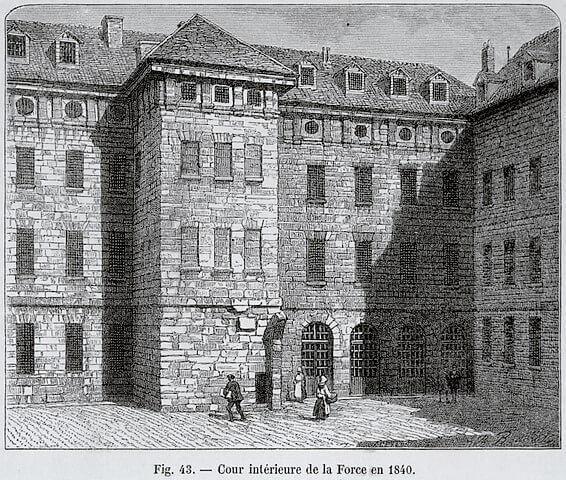

引用元:フォルス監獄の中庭のひとつ

1792年9月3日、ランバル公妃の最期

8月下旬、オーストリア軍とプロシア軍がフランス領内に侵攻、パリを目指して進軍中との報がマリー・アントワネットの元に届きます。

マリー・アントワネットらは両国軍によって自分たちが解放されるのではないかという期待を持っていましたが、民衆はパリが陥落することを恐れて戦々恐々としていました。

そこに、「牢獄内の囚人たちが進軍する敵軍と呼応してパリの街に打って出る」という噂が流れます。

パニック状態になった人々は数カ所の牢獄に乱入、囚人千数百人を殺害しました。

ランバル公妃はフォルス監獄に収容されていましたが、マリー・アントワネットのレズビアン相手ということで、特に目をつけられていました。

監獄から引きずり出され、国王への忠誠を拒否する宣誓を強要され、これを拒むと即座に暴徒の群に委ねられた。彼らは彼女を裸にし、腹を切り裂いた。そして斬り落とした首を槍に突き刺して、タンプル塔の王妃に見せようとした。

『別冊歴史読本 マリー・アントワネットとヴェルサイユ ー華麗なる宮廷に渦巻く愛と革命のドラマー 』. 新人物往来社. p.103.

『マリー・アントワネットの最期の日々 上』では、舅であるパンティエーヴル公が、囚われているランバル公妃を救おうとしていた様子も描かれています。

9月3日、ランバル公妃が虐殺されたのは、このフォルス監獄でのことだ。マニュエルが公妃の義父、パンティエーヴル公爵から、公妃を救うための多額の金を受け取っていたにもかかわらず、王妃の侍女の何人かは助かったが、彼女は助からなかった。その後のことはよく知られている。裸にされ切りきざまれ、心臓を抜かれ、槍の先に刺された首はタンプル塔の窓の下までもっていかれた。王妃は群衆の怒号を聞いて気を失った。ランバル公妃とは、1770年にフランスへ到着してほとんどすぐから、ずっと親しくしていた。1791年、王妃は彼女に、避難先の安全なエクス・ラ・シャペル〔ドイツのアーヘン〕からパリへ戻らないようにと懇願した。ところが友は帰ってきた。王妃のために。

エマニュエル・ド・ヴァレスキエル(著). 土居佳代子(訳). 『マリー・アントワネットの最期の日々 上』. 原書房. p.44.

遺体を引きずってタンプル塔へ

タンプル塔では、塔の見張り番たちと市の役人たちがひどく興奮していました。

一足先に駆け込んできた使者たちの話では、途方もない数の群衆が郊外から押しよせてきており、槍の先には虐殺されたランバール夫人の、髪を逆立て蒼ざめた首を刺し、後ろには彼女の切り刻まれてぼろくずのようになった裸の胴体を引きずっているという。

シュテファン・ツヴァイク(著). 中野京子(訳). 『マリー・アントワネット 下』. 角川文庫.

騒ぎを聞きつけ、何があったのかと心配になった王が、国民衛兵のひとりに訊ねると、

「そんなに知りたいんなら教えますが、みんながランバール夫人の首をあなた方に見せたがっているというわけですよ。あいつらにここへ上がって来られるのが嫌なら、窓から姿を見せてやったらどうです」

この言葉と同時に、くぐもった悲鳴。マリー・アントワネットが気を失って倒れたのだ。

「このときだけでした」と後年、彼女の娘が記している。「母の気力が母を見捨てましたのは」。

シュテファン・ツヴァイク(著). 中野京子(訳). 『マリー・アントワネット 下』. 角川文庫.

暴徒たちはランバル公妃の遺体を引きずってきて、マリー・アントワネットにそれを見るよう強要しましたが彼女は失神してしまいます。

遺体を見ずに済みましたが、マリー・アントワネットは一晩中すすり泣いていました。(参考:『マリー・アントワネット フランス革命と対決した王妃』)

その前年、アーヘンに避難していたランバル公妃にマリー・アントワネットが贈ろうとしていた指輪は、このとき遺体の指にあったようです。

ランバル公妃が身に着けていたもののリストがあり、そのなかに、「金の指輪、回転できる青い石の枠のなかに恋結び〔8が横になった形〕にした金髪が銘とともに入っている」と記載されていました。

その指輪がどうなったかはわかっていないとのことです。(参考:『マリー・アントワネットの最期の日々 上』)

また、マリー・アントワネットが裁判にかけられたときのことですが、『別冊歴史読本 マリー・アントワネットとヴェルサイユ - 華麗なる宮廷に渦巻く愛と革命のドラマ -』に、

ここで裁判記録を見て筆者が印象に残った事を一つだけ挙げておきたい。それはタンプル塔を出たとき押収され、封印された彼女の所持品の包みが法廷で開かれた際、そのなかに夫と三人の子供(すでに長男は死去)のさまざまな色をした頭髪、ランバル公妃の肖像が含まれていたことである。我々はこれらに家族や旧友に対する彼女の思いを窺うことができるのではないか。

小井髙志. (『断頭台への道』). 『別冊歴史読本 マリー・アントワネットとヴェルサイユ ー華麗なる宮廷に渦巻く愛と革命のドラマー 』. p.152.

1793年1月21日、ルイ16世処刑

裁判の結果、有罪となったルイ16世は投票で死刑になることが決まりました。

このとき死刑に1票を投じたのが、オルレアン公ルイ・フィリップ2世です。

引用元:オルレアン公ルイ・フィリップ2世

ブルボン家の王族で、マリー・アントワネットを盛んに中傷した人物ですが、彼はパンティエーヴル公爵の娘ルイーズ・マリーの夫でした。

このオルレアン公の肖像画は英国の画家ジョシュア・レノルズの手によるもの。

レノルズは英国ロイヤル・アカデミーの初代会長です。

レノルズとそのライバルであるゲインズバラ

嫁のランバル公妃の死を悲しむパンティエーヴル公に、この死刑への賛成票が更なる追い打ちをかけたことは想像に難くありません。

1793年3月、健康を害していたパンティエーヴル公は息を引き取りました。

同年11月6日、オルレアン公爵ルイ・フィリップ2世も断頭台で処刑されます。

妻であったオルレアン公爵夫人(シャルトル夫人)は革命を生き延び、1821年に病死しました。

息子ルイ・フィリップが国王に即位した姿を見ることなく。

引用元:ルイ=フィリップ1世

- 『ヨーロッパ宮廷陶磁の世界』 前田正明・櫻庭美咲(著) 角川選書

- 『マリー・アントワネット』 アントニア・フレイザー(著) 野中邦子(訳) 早川書房

- 『マリー・アントワネット 下』 シュテファン・ツヴァイク(著) 中野京子(訳) 角川文庫

- 『マリー・アントワネット 運命の24時間』 中野京子(著) 朝日新聞出版

- 『マリー・アントワネットの宮廷画家 ルイーズ・ヴィジェ=ルブランの生涯』 石井美樹子(著) 河出書房新社

- 『ローズ・ベルタン マリー=アントワネットのモード大臣』 ミシェル・サポリ(著) 北浦春香(訳) 白水社

- 『マリー・アントワネットの最期の日々 上』 エマニュエル・ド・ヴァレスキエル(著) 土居佳代子(訳) 原書房

- 『マリー・アントワネット フランス革命と対決した王妃』 安達正勝(著) 中公新書

- 『別冊歴史読本 マリー・アントワネットとヴェルサイユ ー華麗なる宮廷に渦巻く愛と革命のドラマー 』 新人物往来社

コメント