ロココ時代の貴婦人たちの足元って気になりませんか?一体どのような靴を履いていたんでしょう? ドレスの下を、少し覗いてみたいと思います。

『ぶらんこ』( The Swing ) 1768年頃 ジャン・オノレ・フラゴナール ウォレス・コレクション蔵

引用元:『ぶらんこ』

ウォレス・コレクションLes hasards heureux de l’escarpolette (The Swing)

18世紀フランスの画家、ジャン・オノレ・フラゴナール( Jean Honoré Fragonard, 1732年4月5日 – 1806年8月22日)の傑作『ぶらんこ』。

使われている色の綺麗さと、ドレスの可愛さに視線が行きますね。

脱げたピンクのミュールが宙を舞い、ドレスの下から白いストッキングが覗きます。

『ぶらんこ』の注文

「司教が押すぶらんこ。それに乗る自分の愛人と、それを下から覗き見る自分の姿を描いて欲しい」

このような注文が、画家ガブリエル=フランソワ・ドワイアン( Gabriel-François Doyen, 1726年5月20日 – 1806年3月13日)のところへ舞い込みます。

引用元:『聖ヒエロニムス』

そんな絵画を注文したのはサン=ジュリアン男爵(1713年 – 1788年)。

絵の左下、幸せな「偶然」にとっても嬉しそうな表情の若い男性です。

引用元:『ぶらんこ』

「ぶらんこに乗る」ことは、その当時、性行為を意味していました。

伝えられているエピソードによれば、注文主である男爵は、愛人である女性を描くように言い、「司教が揺らすブランコに乗っているところを描いてもらいたい。そして彼女のかわいい足が見えるようなところへ私の姿も描き入れて欲しい」と指示したという(ルース・ウェストハイマー『愛の芸術』訳者記載なし、サニー出版)。

池上英洋(著). 『恋する西洋美術史』. 光文社新書. p.225.

内容の軽薄さから、画家ドワイアンは注文を断ります。

代わりにフラゴナールを紹介し、フラゴナールはその仕事を引き受けました。

注文時、ぶらんこを押すのは「司教」でしたが、ぶらんこの後ろに描かれているのは初老の男性です。

フラゴナールはさらにその上をゆき、「司祭よりも女性の夫に設定したほうが面白いのでは?」。男爵も賛成。こうしていかにもロココらしい軽薄さと陽気な気分に満ちた佳品が出来上がる。

中野京子(著). 2014-3-30. 『名画に見る男のファッション』. 角川書店. p.117.

引用元:『ぶらんこ』

司祭から変更したことで、この男性は女性の年上の夫とも捉えることができ、「不倫」の匂いが濃くなってきました。

作品中には「ぶらんこに乗る」彼女を心配? してなのか、仰ぎ見る彫刻のキューピッドたち。

「内緒」というように、意味あり気に唇に指を当てるキューピッドもいます。

引用元:『ぶらんこ』

「ヒミツ」の匂いがまた濃くなります。

…、娘の片方の靴が脱げて飛んでいるのは性的に奔放であることを意味します。さらに靴が向かう先にあるクピド(エロス、愛の神)像が指を立てて内緒のポーズを取り、不倫の恋がテーマであることを示唆しています。

木村泰司(著). 『名画は嘘をつく 2』. ビジュアルだいわ文庫. p.141.

引用元:『クピド』 Ricardo André Frantz (User:Tetraktys), 2007 CC-BY-SA-3.0

ルーヴル美術館L’Amour menaçant

唇に指を当てるキューピッド像

フラゴナールは、この奇妙な三角関係を、男女の仲を取り持つキューピッドたちの微妙な所作と絡み合わせながら描いています。彼は、自由な恋愛を謳歌する当時の風潮を、注文主の要望に添いながらも、一八世紀の貴族社会末期に繰り広げられた貴族たちの滑稽な現実を皮肉を込めて表したのでしょう。低俗な風俗画に留まるか、芸術の域にまで高まるかの、きわどい所に位置している作品です。

神林恒道・新関伸也(編著). 2011-12-20. 『西洋美術101 鑑賞ガイドブック』. 三元社. p.96.

『ぶらんこ』の版画版も当時人気がありました。

絵の中に描かれた薔薇は女性を、ぶらんこを押す男性の足元にいる犬は男性を象徴している、とか、左の男性(注文主)が挙げた左腕は性的興奮を意味する、など、散りばめられた小道具も知ると楽しい。

注文内容は下品なのかもしれませんが、低俗な作品には思えません。品位を保ちつつ、クスリ(ニヤリ?)とさせるギリギリのところで留まる、傑作だと思います。

引用元:『ぶらんこ』展示風景 Philafrenzy CC-BY-SA-4.0

貴婦人の足もと

王様の脚線美

かつて、「脚線美」という言葉は男性の脚に使われていました。

フランスのルイ14世(1638年 – 1715年)はハイヒールを履き、バレエで鍛えた足を見せつけています。

引用元:ルイ14世の肖像

ルーヴル美術館Louis XIV (1638-1715), roi de France

一方、イングランドのヘンリー8世(1491年 – 1547年)は、ヴェネツィア大使セバスティアン・ジュスティニアンからこのように絶賛されています。

国王陛下はこれまで目にした権力者の中でいちばんの美男子だ。身長はふつうの男性よりも高く、脚のふくらはぎは見事な形をしている。

ジェニファー・ライト(著). 二木かおる(訳). 『史上最悪の破局を迎えた13の恋物語』. 原書房.

引用元:ヘンリー8世

貴婦人たちの足は長いドレスに隠されていましたから、夫や恋人など限られた人しか見ることができません。

貴婦人たちは一体どのような靴を履いていたのか、足もとを少し覗いてみましょう。

17世紀スタイルとミュール

17世紀スタイルとミュール

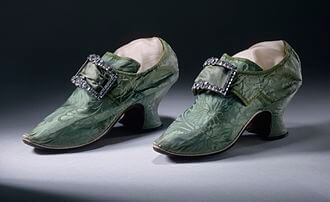

乗馬ブーツを中心に16世紀末からヒールが浸透しはじめるが、17世紀になるとバロックの華やかな宮廷ファッションとともにハイヒールが登場する。また、金糸、銀糸で刺繍された美しいミュール(室内ばき)が流行し、室内の貴婦人たちの足元を飾った。

『靴のラビリンス 苦痛と快楽』. INAXギャラリー. p.27.

また、『エロチックな足 足と靴の文化誌』ではパンプス型やモカシン型など八つのデザインを挙げ、そのなかのひとつ「ミュール型」について、

ミュール型。この型の始りは、古代シュメール人がはいていた、底が平らで背の部分がない簡単な上履き(スリッパ)だった。彼らはこれを、部屋履きの靴、あるいは上靴を意味するミュル(mulu)と呼んでいた。何世紀か後に、イタリア人がその下に曲線美を具えたかかとをつけた。こうして、この型の靴をはいた足は、性的な魅力を持つようになった。というのも、靴底に足をすべりこませると、足は半ば覆われ、半ば露出していることになるからである。この靴型は今も世界中に拡がりつづけており、夜会靴として使用されることも多い。あるいは、この型の靴をしっかり足に合わせることができるように、バックベルトやホールターといった革紐がつけられていることもある。とはいえ、ミュールをはいたときの、足が半ば覆われ、半ば素足のままの外観は、シースルーのブラウスやドレスと同じ原理にもとづいて、デザインされているのである。

ウィリアム・A・ロッシ(著). 山内 昶 (監訳). 西川 隆・山内 彰 (翻訳). 1999-1-10. 『エロチックな足 足と靴の文化誌』. 筑摩書房. p.135.

ミュールは半裸? 要所は隠して全部見せないことが、想像を逞しくさせる(妄想をかき立てる)効果があるのかも。

18世紀貴婦人のお履き物

引用元:18世紀初頭のミュール CC-Zero

メトロポリタン美術館Mules

引用元:18世紀初頭のミュール CC-Zero

メトロポリタン美術館Mules

引用元:バックル付きの靴

引用元:靴(おそらくイングランド)

引用元:靴用バックル

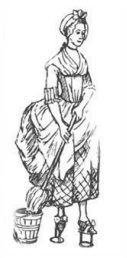

ミュール( mules )は「室内履き」でしたが、パトン( patten )はオーバーシューズ( overshoes )ともいい、 靴の上に重ねて履くもの。

引用元:パトン Museo Rossimoda della calzatura CC-BY-SA-3.0

不衛生な街路で美しい靴が汚れるのを防ぐため、靴の上からパトンを履きます。

パトン

外出用のオーバーシューズ

17~18世紀、都市の道路はまだ整備されず、汚物に溢れていたことはよく知られているとおりである。貴婦人たちは、屋敷から馬車に乗るまでの間、靴が汚れないように、靴の上に重ねてパトン(オーバーシューズ)をはいた。底に金輪をつけたものもあって、外出用のほか、一般の人々の掃除や水仕事用にも使われたようである。

『靴のラビリンス 苦痛と快楽』. INAXギャラリー. p.33.

引用元:パトンを履くメイド

『愛の告白』 1731年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ シャルロッテンブルク宮殿、ベルリン

引用元:『愛の告白』

シャルロッテンブルク宮殿Die Liebeserklärung

ド・トロワの『愛の告白』で見るロココの男性服「アビ・ア・ラ・フランセーズ」

『ガーター』 1724年 ジャン=フランソワ・ド・トロワ メトロポリタン美術館蔵

引用元:『ガーター』

メトロポリタン美術館The Garter

『化粧』 1742年 フランソワ・ブーシェ ティッセン=ボルネミッサ美術館蔵

引用元:『化粧』

中国趣味の物が見られる室内。付けぼくろをした女性がストッキングを紐で結んでいます。

このブーシェの絵の、衝立の後ろからちらっと覗いている絵は、当時パステル画で非常に人気が高かったロザルバ・カッリエーラのものです。

『ポンパドゥール夫人』 1756年 フランソワ・ブーシェ アルテ・ピナコテーク蔵

引用元:『ポンパドゥール夫人』

引用元:『ポンパドゥール夫人』

ルイ15世の公式寵姫ポンパドゥール夫人のドレスから覗くミュールも、女性らしいデザインの、とても手の込んだ作りであることがわかります。

- 『史上最悪の破局を迎えた13の恋物語』 原書房 ジェニファー・ライト(著) 二木かおる(訳)

- 『靴のラビリンス 苦痛と快楽』 INAXギャラリー

- 『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』 同朋舎

- 『名画は嘘をつく 2』 木村泰司(著) ビジュアルだいわ文庫

- 神林恒道・新関伸也(編著). 2011-12-20. 『西洋美術101 鑑賞ガイドブック』. 三元社.

- 木村泰司(著). 2018-10-5. 『人騒がせな名画たち』. マガジンハウス.

- ウィリアム・A・ロッシ(著). 山内 昶 (監訳). 西川 隆・山内 彰 (翻訳). 1999-1-10. 『エロチックな足 足と靴の文化誌』. 筑摩書房.

コメント