女性雑誌の見出し風に言ってみた「一瞬行った気になる古代エジプト」のアイメイク編です。これでもう古代エジプトの宴会に招待されても大丈夫。周囲から浮かない色選びができます。

あなたは大丈夫?パーティーに招かれてももう慌てない!

脱毛で愛され肌!

古代エジプト人は体毛のお手入れを習慣としていました。

ノミやシラミなどの虫を寄せ付けないという効果もあったため、体毛は定期的にカミソリで剃るか、または、むしり取りました。

暮らしに余裕の無い人たちがカミソリとして用いたのは、身近にあった火打ち石でした。

シェービングローションの代わりには安価な油を使用し、脱毛・除毛後は体を頻繁に洗います。

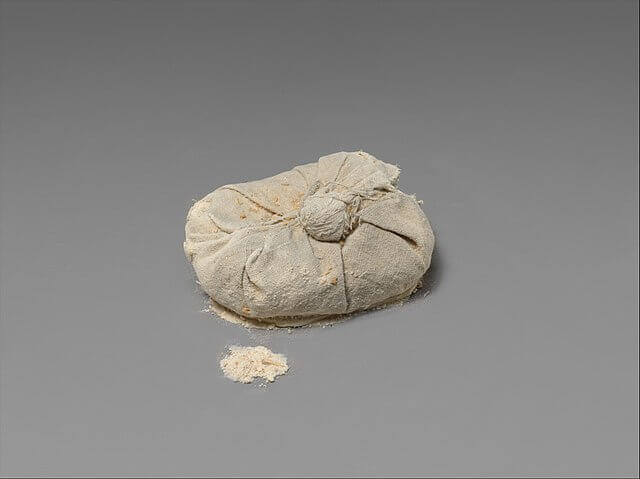

当時は石鹸が無いので、ナトロンの灰やソーダで汚れを落としました。

引用元:ナトロンの袋

ナトロンはミイラ製作に欠かせない材料でもあります。用途は広い!

最初にカミソリとして使用されたのは火打ち石の刃でしたが、すぐに鈍くなるので使い捨てでした。

その後、金属加工の発明とともに長持ちする刃が開発されました。

銅製の剃刀は、前第3000年紀にエジプトとインドで普通のものとなっていた。古代エジプト人は、顔に毛が生えているのは身だしなみの手抜きであると一般に考えていた。ー とはいっても、流行には変化があって、きれいに剃った口ひげや、少しの顎ひげをつけていることが許されるときもあった。金持ちは床屋を家庭の中で雇っていたが、比較的貧しいエジプト人に仕えた床屋もいた。紀元前1700年頃に書かれた『職業風刺』は、町を巡業する床屋が「顎」を生け贄に捧げて「ひげを剃らせてくれる人々を求めて通りから通りへと」歩くところを描いている。

ピーター・ジェームズ、ニック・ソープ(著). 矢島文夫(監修). 『古代の発明』. p.276.

入浴から始めるパーティー準備

さて、宴会に招かれました。

化粧から最新流行の衣服まで、細心の注意を払わねばなりません。

貴婦人たちは入浴から始めます。

一部の、裕福な特権階級に属する人びとは、家にユニット型の浴室を持っていました。

「体を洗う人が、排水口がついた石の洗い桶のようなものの中に立って、召使いが頭の上から水をかける」人力ものだったようですが、召使いとの間にはちゃんと間仕切りまであったようです。

国民の大半は浴室には縁が無く、体を洗うのはナイルの土手か、灌漑用の運河でした。(参考:『イシスの娘 古代エジプトの女たち』 新書館)

すぐにできる乾燥対策!至福の香油

入浴を終えたら、今度は皮膚の乾燥を防ぐため肌に香油や軟膏を塗ります。

エジプトの香料は最高級で超高価でした。

精油を蒸留する技術はまだ無く、香りがしみ込むまで花を油に浸しておき、できたものを使用していました。(参考:『図説古代エジプトの女性たち よみがえる沈黙の世界』 原書房)

アイメイク至上主義!

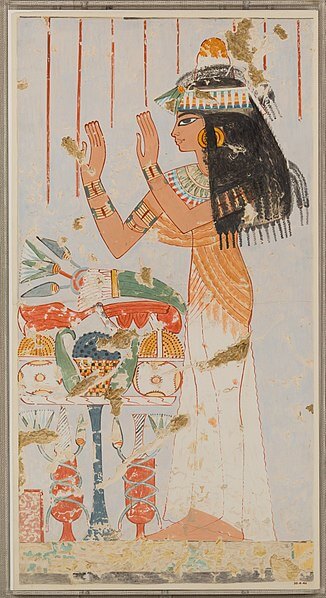

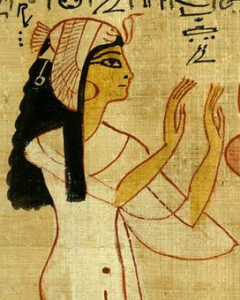

化粧は風呂に入ることから始められ、その後全身に香油を塗り込み、目の化粧を行う。古代エジプトでは、古王国時代から新王国時代に至るまで、男も女も目の回りに黒もしくは緑色のアイシャドーを塗っていた。これは、目から入る悪魔を防ぐという宗教的な意味があったためであるが、実際には、古代に流行していた眼病の予防効果の方が大きかったようである。そして時代が下がるにつれて、特に女性たちにとっては、魔除けというよりおしゃれの要素の方が強くなっていった。目の化粧には方鉛鉱の粉から作られた黒色と孔雀石の粉から作られた緑色のアイシャドーが使われ、はじめは目の上には黒色を、下には緑色を塗るのが普通であったが、新王国時代になると、女性たちの間では、目をいっそうはっきりとみせるために、黒色だけで縁取るのが流行したようである。そして唇には、赤色の酸化鉄、もしくは赤鉄鉱から作られた口紅が塗られた。

吉村作治(著). 『貴族の墓のミイラたち』. 平凡社. p.200.

このように、男性も女性も目にアイ・シャドーをしていました。

もともと宗教的なものや眼病予防だったものが、だんだん「見栄え」に傾いていったようですね。

『香料文化誌 ―香りの謎と魅力ー』では、

女性の多くは、描き眉をし、目の下に濃い黒い線を引けば、目が美しくなると考えた。季節季節で異なる種類の顔料が用いられたが、目蓋だけは必ず同じ顔料を塗らなくてはならなかった。

C.J.S.トンプソン(著). 駒崎雄司(訳). 『香料文化誌 ―香りの謎と魅力ー』. p.27.

この本にあるように、季節ごとに化粧料を変えたんでしょうかね。おっしゃれー。

目ヂカラをアゲてみんなを私のトリコにする!

知っていそうで知らない「コール」

コールとは、『古代の発明』によると、「鉱物性アンチモンか、鉛の原石である方鉛鉱からつくったもの」と説明されています。

引用元:方鉛鉱 Ivar Leidus CC-BY-SA-4.0

日本語では「方鉛鉱(ほうえんこう)」ですが、コールはコホルとも表記されます。(つづりは Kohl, Khol, Kohol )

コールの原料である方鉛鉱は鉛の化合物で、抗菌作用があり、ハエ除けにも効果的だったそうです。

しかし、長く使用した場合は鉛の体内蓄積を増大させ、中毒を引き起こしてしまいます。

そのため現在では、方鉛鉱を原料にしたコホルは生産されていないということです。(参考:『古代エジプトの埋葬習慣』 ポプラ新書)

孔雀石であこがれナイル色!

引用元:孔雀石 Rob Lavinsky, iRocks.com CC-BY-SA-3.0

アクセサリーにも使われている「マラカイト」です。

孔雀の羽根のような色ですね。

『西洋化粧文化史』ではこのように記述されています。

彼女たちの用いた黒の化粧料は、香りのある樹脂やアーモンドの果皮を黒焼きにして粉にしたものや、硫化アンチモンやマンガンを原料にしたものであった。それを象牙または細い木の棒でまぶたにぬった。この化粧料はコール( Kohl )とよばれていた。彼女たちは、コールをまつげや、マユ毛の下の皮膚にも手間をかけて根気よくぬった他、おしゃれな女はコールをぬった外側に、さらに緑色の絵具をぬった。マユ毛には方鉛鉱や硫化鉛をつけた。

青木英夫(著). 『西洋化粧文化史』. 源流社. p.24.

うん、お洒落。

かわいいパレットでお手製パウダー

どのようなで道具で鉱石をすり潰したかというと、『古代エジプトの埋葬習慣』では、

石製のパレットとすり石で原石を砕いて粉末にし、獣脂と混ぜて用いられていた。

和田浩一郎(著).2014.『古代エジプトの埋葬習慣』.ポプラ社. p.236.

とあります。

引用元:化粧用パレット Rama CC-BY-SA-3.0-FR CC-BY-SA-2.0-FR

ルーヴル美術館の収蔵品である魚形の化粧用パレットは、紀元前3600年頃-紀元前3200年頃のものだそうです。

パレットにすり出された方鉛鉱や孔雀石の鉱石は、アラビア糊や油と混ぜ合わされ、パウダーやペースト状にして供給されました。(参考:『図説 古代エジプトの女性たち よみがえる沈黙の世界』 原書房)

瞼にアイシャドーを塗ってみよう

神官もアイシャドーを使用していました。

今日と同じようにアイ・シャドーは、スティックで瞼の上下両方の内側に塗りつけ、耳に向かってその線をのばす。それは純潔と関連づけられ、目を病気の感染や蠅から守るものであった。神官はアイ・シャドーをつけて、午前の礼式のあいだ神の彫像に油を注ぎ、神聖を仰いだ。それは死者のための副葬品の一つとしてリストに挙げられていたものだ。

ザヒ・ハワス(著). 吉村作治・西川厚(共訳). 2007-8-23. 『図説 古代エジプトの女性たち よみがえる沈黙の世界』. 原書房. p.185.

私の最愛保存容器「コール・チューブ」

そして作ったアイシャドーのパウダーをどのように保存するか、ですが、やっぱりステキな容器に保存していました。

各美術館の説明では「コール・チューブ」( Kohl Tube )となっていることが多いです。

ここでは筒形コール用容器を挙げましたが、ポット形など、他の形もあります。

ウォルターズ美術館のガラス製コール・チューブ

引用元:柱型のコール・チューブ Walters Art Museum CC-PD-Mark CC-BY-SA-3.0

ガラス製で、神殿などに使われた柱のような形をしています。高さ 9.7 × 直径 3.5 ㎝ です。

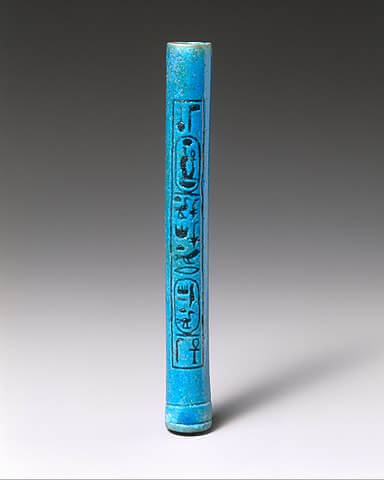

メトロポリタン美術館のファイアンス製コール・チューブ

引用元:コール用容器

メトロポリタン美術館:Kohl Tube Inscribed for Amenhotep III and Princess Sitamun

綺麗な青色の、筒状のコール入れ。高さ 14.4 × 直径 1.8 ㎝ の大きさ。

新王国時代第18王朝(紀元前1390年-紀元前1352年頃)のもので、メトロポリタン美術館の解説には、「アメンヘテプ3世とシトアメン王女の名が刻まれた筒状コホル入れ」とあります。

国王から与えられた記念品と思われるとのことです。

ロサンゼルス郡美術館の二連のコール・チューブ

また、下の画像の容器には穴が二つありますが、チューブは二連になっていることも多く、その場合は黒色と緑色のコホルが入れられていたと推測されるということです。(参考:『古代エジプトの埋葬習慣』 ポプラ新書)

引用元:二連のコール・チューブ CC BY-SA 3.0 ロサンゼルス郡美術館の画像(蓋が付いた状態で見ることが出来ます)

横の棒はコール・スティックです。

コール墨は石やファイアンス焼き、あるいはガラスなどで作られた細く小さい瓶やチューブに保存された。しばしばロータスの花で飾られるなど、コール墨はすべての女性の化粧道具箱には欠かせないものであった。化粧道具箱には他にも、胴やブロンズの毛抜き、髪や爪を切るためのナイフ、そして胴やブロンズの円板でできた楕円形の鏡なども収納していたようだ。

ザヒ・ハワス(著). 吉村作治・西川厚(共訳). 2007-8-23. 『図説 古代エジプトの女性たち よみがえる沈黙の世界』. 原書房. p.185.

メトロポリタン美術館のコール・チューブ、毛抜き、手鏡、カミソリ、砥石

引用元:毛抜き、コール入れ他

メトロポリタン美術館:Cosmetic set of Kohl Tube and Applicator, Razor, Tweezers, Whetstone, and Mirror

紀元前1550-紀元前1458年頃、新王国時代のメイクグッズです。

話題のトレンド・カラー、あなたはどれを選ぶ?

あの女性も使ってた!肌を美しく魅せる隠しワザ

『古代の発明』では、コールや孔雀石以外にも緑色のラピスラズリもアイシャドーとして使用したとあり、クレオパトラは眉毛とまつ毛をマスカラで修正して、上の瞼には青色を、下の瞼にはナイル川の色の緑色を塗ったそうです。

化粧品の成分物質は、革かリンネルでできた小さいバッグの中にまとめて保存され、パレットの上で細かい粉にして、木、象牙、銀、ガラス、青銅製の湿らしたスティックを使ってつけた。こうした化粧品の成分物質とそれを粉末状にするためのパレットが入った化粧道具は、早くも紀元前4000年にさかのぼる古代エジプトの貴族の墓でよく見つかる。女性も男性も皮膚を黄土で明るくしたが、女性だけはオレンジペイントを使って色をより暗色にした。赤土や脂肪の赤色は頬につけ、唇にも同じ混合物をつけた。

『古代の発明』. p.170.

「黄土」色との言葉が出て来ましたが、お肌に関しては、

また首すじや胸には、緑色で血管を描き、古くからある絵具の顔料を肌にぬった。特に黄金の肌といって喜ばれたオーカー調の肌をつくった。クリーム、オイル、化粧用の膏薬なども愛用され、体には香油をぬり、爪もヘンナで黄色く色どった。

青木英夫(著). 『西洋化粧文化史』. 源流社

ocre、オーカー、オークルともいいますが、「黄土」色です。

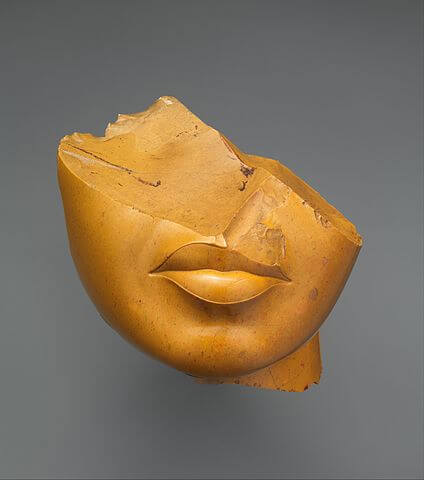

王妃ティイでは?との噂がある像。依然その正体は謎だそうです。

下半分、断片しかなくても、充分美女だとわかりますよね。

黄土色肌のイメージとして挙げてみました。

どこに行くにも大好きメイクグッズは手放せない!

日常生活に必要な化粧道具は、死後の世界にも欠かせないものでした。

先王朝時代からずっとそうだが、ふつうの庶民の男女は埋葬の副葬品に、眼の化粧に使った彫刻パレットと顔料を入れさせている。社会階級がまるで異なる人たちにしても様子は変わらない。王族の墓には化粧セットが置かれ、それがとても手の込んだ装飾を施したものであるのを見ても、持ち主が化粧品をどんなに大事にしたかがよくわかる。

ティルディスレイ(著). 細川晶(訳). 2002-8-5. 『イシスの娘 古代エジプトの女たち』. 新書館. p.174.

私が興味があるのって、古代に生きていた一般の人々がどのように生活していたのかというところです。

何を着て、何を食べ、何を楽しみにしていたのか。気になる相手に自分をより魅力的に見せようとした時、ひとは何をしようとしたのか。これからの研究にはとっても期待しています。

『イシスの娘 古代エジプトの女たち』はちょっと古い本ですが、古代の女性たちの生活の一端を垣間見ることができる書籍だと思います。

年号やファラオの名を覚えるのも勉強には大事です。でも、読んでいて楽しいのはこういう本。こうした本を若いうちに読んで、将来研究者を志すひとが出てくるといいなあ。

ご興味があれば、ぜひご一読を。

ファッションリーダーのお手本アイメイク

王子様とお妃様のアイメイク

ラーヘテプ王子( Prince Rahotep )と妻ネフェルト( Nofret )座像

引用元:ラーヘテプ王子と妻ネフェルト座像 Djehouty CC-BY-SA-4.0

引用元:ラーヘテプ王子と妻ネフェルト座像 Djehouty CC-BY-SA-4.0

目は水晶等で象嵌されています。

この墓の発見時、作業していたエジプト人が「中に生きている人間が座っている」と驚いて逃げ出したそうです。

※Wikipediaでは「中王国時代」となっていますが、『芸術新潮 2009年9月号』では「古王国時代」となっています。

永久保存版!神官界のイケメンたち

カーアペル( Kaaper )立像

引用元:カーアペル立像 Djehouty CC-BY-SA-4.0

引用元:カーアペル立像 Brad773 CC-BY-SA-4.0

「カーアペル立像」は朗唱神官長の称号を持つ高官の墓から発見されました。

眼球は黒曜石と水晶が嵌めこまれていて、眼のふちの部分は銅製。エジプト美術がなぜこれほど目を強調するかというと、すべてのものは目から入ってくるという考え方があるからです。彫像は目を入れることで生気を得ますし、壁画も目を最後に描く。ですから墓泥棒は悪事を見られることを恐れて、まっさきに目を潰すのです。アイシャドウも単にお化粧というだけではなく、邪悪なものが目に入らないように守るという意味もあるのです。

『芸術新潮 2009年9月号』

引用元:カーアペルさんの奥様 Jon Bodsworth

エジプト考古学博物館蔵の書記座像

家庭で実践!古代エジプトの書記・アニからのアドバイスでは、「第4王朝(紀元前2613年頃 – 紀元前2498年頃 古王国時代)の書記」としましたが、『芸術新潮 2009年9月号』では、「第5王朝 紀元前2479年ー紀元前2322年頃」となっています。

なりたい顔はこんな顔!

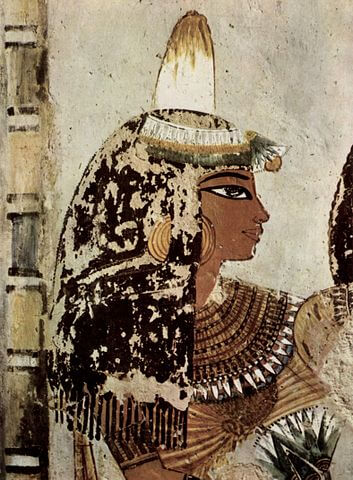

メンナ( Menna )の墓の壁画

引用元:メンナの墓の壁画に描かれた女性

メトロポリタン美術館:Menna’s Daughter Offering to her Parents, Tomb of Menna

第18王朝時代の役人・メンナさんの墓地の壁画です。

上は宴会に出席した女性、下はメンナさん夫妻の娘さんのようですが、どちらも綺麗な顔立ちと彩色ですね。

王妃ネフェルティティ( Nefertiti )胸像

引用元:ネフェルティティ胸像 Giovanni CC-BY-2.0

新王国時代、第18王朝のファラオ・アメンホテプ4世の正妃ネフェルティティの胸像です。

まるで生きているようですね。

ネフェルティティの像は、ほとんどが未完か習作。この胸像だって、恐らく制作途中のものでしょう。この時代、胸像というスタイルはほとんどないし、左目は象嵌されていませんからね。

『芸術新潮 2009年9月号』

像、壁画の人物のアイラインはどれもハッキリクッキリしていますね。

やはり唇より目の化粧に力を入れていたようです。

- 『古代の発明』 ピーター・ジェームズ、ニック・ソープ(著) 矢島文夫(監修)

- 『香料文化誌 ―香りの謎と魅力ー』 C.J.S.トンプソン(著) 駒崎雄司(訳)

- 『貴族の墓のミイラたち』 吉村作治(著) 平凡社

- ザヒ・ハワス(著). 吉村作治・西川厚(共訳). 2007-8-23. 『図説 古代エジプトの女性たち よみがえる沈黙の世界』. 原書房.

- ティルディスレイ(著). 細川晶(訳). 2002-8-5. 『イシスの娘 古代エジプトの女たち』. 新書館.

- 『西洋化粧文化史』 青木英夫(著) 源流社

- 『芸術新潮 2009年9月号』

- 和田浩一郎(著).2014.『古代エジプトの埋葬習慣』.ポプラ社.

コメント