ルーヴル美術館の超目玉・レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』。イタリアの巨匠のこの絵が、なぜフランスにあるのでしょうか。

レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』はなぜフランスにあるのか?

『モナ・リザ』 1503年 – 1506年頃 レオナルド・ダ・ヴィンチ ルーヴル美術館蔵

引用元:『モナ・リザ』

ルーヴル美術館Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dit La Joconde ou Monna Lisa

ルーヴル美術館にある『モナ・リザ』。 レオナルド・ダ・ヴィンチが 1519年に亡くなるまで手元に置き、筆を入れ続けていたそうです。

同じ頃、後にヘンリー8世妃となり、斬首されることになるアン・ブーリンが、レオナルドの住まいの近くで暮らしていました。

引用元:アン・ブーリン

ナショナル・ポートレート・ギャラリーAnne Boleyn

アンはこの天才芸術家と会ったことがあるのでしょうか。

そもそも何故、イタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』が、フランスにあるのでしょうか。

レオナルド・ダ・ヴィンチ、フランス王に招かれる

1516年、イタリアの偉大なる芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチ( Leonardo da Vinci )はフランス王フランソワ1世に招かれ、フランスにやってきました。

引用元:レオナルド・ダ・ヴィンチ

引用元:フランソワ1世

ルーヴル美術館François 1er (1494-1547), roi de France.

イタリア侵攻の際、現地の芸術に触れたフランソワ1世は、すっかりイタリア芸術の大ファンになってしまいました。

レオナルドはフランソワ1世の居城アンボワーズ城近くのクルーの館に住み、1519年5月2日に死去しています。

1516年、フランソワの招待に応じてフランスに来たイタリアの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)が老いの身を落ち着けたのは、クロード王妃の住むアンボワーズ城のすぐそばのクロー村であったから、アンもダ・ヴィンチの姿を目にしたにちがいない。

石井美樹子(著). 『図説 エリザベス一世』. 河出書房新社. p.18.

レオナルドがフランスに住み、『モナ・リザ』が今でもフランスに在るのはこのフランソワ1世のおかげということですね。

また、アン・ブーリンがレオナルドの住居の近くにいたのは、フランソワ1世の妃クロードに仕えていたからなのです。

引用元:アンボワーズ城 Quality Images by Martin Falbisoner CC-BY-SA-3.0

引用元:クルー城 Nadègevillain CC-BY-SA-3.0

『モナ・リザ』はフランソワ1世の買い上げに

『モナ・リザ』は弟子のサライが相続しましたが、後にフランソワ1世によって買い上げられます。

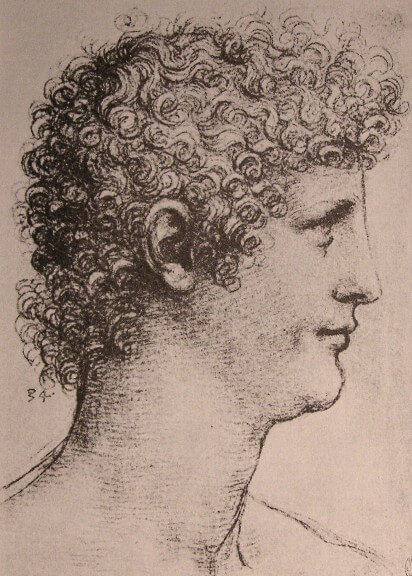

引用元:レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた、サライと思われる人物のドローイング

弟子サライがモデル?『洗礼者ヨハネ』

その後『モナ・リザ』はフォンテーヌブロー宮殿に飾られ、ルイ14世がヴェルサイユ宮殿へ移します。

革命後はルーヴル美術館へ収められましたが、普仏戦争や世界大戦などの戦禍を避けるため各地を転々とし、一時ナポレオンの寝室に掛けられたこともありました。

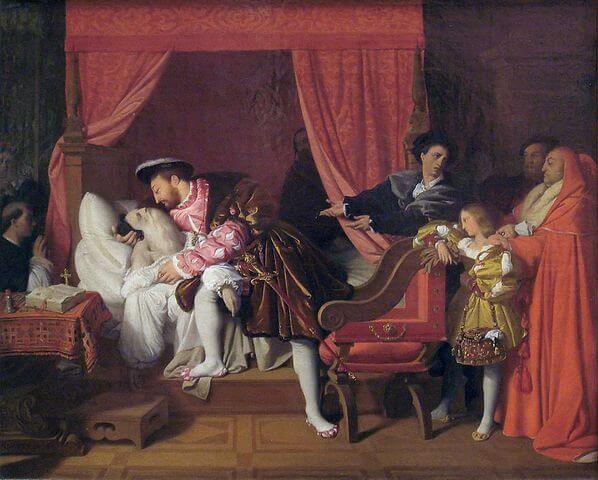

『レオナルド・ダ・ヴィンチの死』 1818年 ドミニク・アングル プティ・パレ美術館蔵

「レオナルドがフランソワ1世の腕の中で息を引き取った」という伝承が残っているほど、レオナルドはフランソワ1世から賞賛、厚遇されました。

引用元:『レオナルド・ダ・ヴィンチの死』

プティ・パレ美術館François 1er reçoit les derniers soupirs de Léonard de Vinci

幼い頃に父を亡くしたフランソワ1世は、レオナルドを父親のように慕っていました。

アンボワーズ城からレオナルドが暮らすクロ・リュセの館まで、フランソワ1世は自ら地下通路を歩いて会いに来ていたそうです。

『レオナルド・ダ・ヴィンチの死』も掲載

フランソワ1世の常備薬はミイラの粉末

ルネサンスの華・イザベラ・デステ

素描『イザベラ・デステの肖像』(レオナルド・ダ・ヴィンチ作)

アン・ブーリン、フランスへ行く

マルグリット・ドートリッシュの宮廷へ留学

当時のヨーロッパで最も文化水準が高かった、 ネーデルラント総督マルグリット・ドートリッシュの宮廷。

マルグリットは、手元に引き取った甥(後の神聖ローマ皇帝カール5世)や姪たち(後のフランソワ1世の 2度目の妻 レオノール他)のために私設学校を開いていました。

引用元:マルグリット・ドートリッシュ

引用元:神聖ローマ皇帝カール5世

引用元:レオノール・デ・アウストリア

美術史美術館Königin Eleonore von Österreich (1498-1558)

マルグリット・ドートリッシュの人生について

イングランドとスペインの関係ですが、イングランドの国王ヘンリー8世の妃はキャサリン・オブ・アラゴンといい、スペインのカトリック両王の娘です。

カールとレオノールにとっては叔母(母の妹)にあたります。

引用元:キャサリン・オブ・アラゴン

ナショナル・ポートレート・ギャラリーKatherine of Aragon

ジェーン・グレイを処刑したイングランド女王メアリー1世は、キャサリン・オブ・アラゴンの娘

外交官で勉学好きだったトマス・ブーリンは、自分の娘のアンを預かってもらえないかマルグリット(ドイツ名はマルガレーテ)に打診。

マルグリットは了承し、1513年6月半ば、アンはマルグリットの宮廷があるブルゴーニュに送り出されます。

引用元:アン・ブーリン

一五一三年の、ブーリン宛マルガレーテ総督の手紙が残っている。アンが無事到着したこと、賢い娘さんを預かることになって嬉しい、といった内容だ。このときアンは十三歳だったのだろうか、それともまだたった六歳だったのだろうか? 手紙には、年齢のわりに立ち居振る舞いが立派、との褒め言葉もあるが、そこから類推できることは何もない。十三歳であっても六歳であっても当てはまるからだ。

中野京子(著). 2013-12-22. 『残酷な王と悲しみの王妃』. 集英社文庫. p.204.

後にイングランド王ヘンリー8世の妃となり、エリザベス1世の母となるアン・ブーリンですが、生年は諸説有り、はっきりしません。

1500年生まれとすれば、この時アンは13歳くらいです。

しかし、この留学はイングランドとスペインの関係悪化により、短期間で終わりました。

1514年、フランスへ

1514年、フランスへ輿入れするヘンリー8世の妹について、アン・ブーリンもフランスへ渡ることになりました。

引用元:メアリー・テューダー

メアリー・テューダー(フランス名 マリー・ダングルテール)と ルイ12世の結婚は、ルイ12世の死により、わずか 3ヵ月で終わりを告げました。

未亡人となったメアリーはイングランドに帰国。

かつての恋人と再婚しますが、ふたりの孫がイングランドの「9日間女王」ジェーン・グレイです。

フランソワ1世妃クロードの通訳として

ルイ12世崩御後、娘婿のフランソワ1世が次のフランス国王になります。

アンは通訳として王妃クロードに仕え、可愛がられました。

流暢なフランス語を話すアンは、同時代の宮廷人からも「言われなければ、外国人だとわからない」とまで言われたそうです。

リエの司教ランスロット・ド・カールは、「その立ち居振る舞いや作法からは、決してイングランドの女性だとは思われないだろう。フランスで生まれ育ったかのようだ」と書いている。

ジェニファー・ライト(著). 二木かおる(訳). 『史上最悪の破局を迎えた13の恋物語』. 原書房. p.91.

いいですねー。 語学に堪能なひと、尊敬します。 羨ましい。 目に見えないところで努力も相当したんでしょうね。

引用元:王妃クロード

引用元:フランソワ1世

イタリア芸術にハマったフランソワ1世。

レオナルドだけでなく、彫刻や「黄金の塩容れ」で有名なベンヴェヌート・チェッリーニ(チェリーニとも表記)もフランソワ1世に招かれ、1540年から5年間 パリに滞在しています。

引用元:サリエラ Gaspar Torriero CC-BY-SA-2.0

美術史美術館Sogenannte Saliera

目に眩しい黄金の塩容れ

ルカ・ペンニも、1530年頃にフランソワ1世に呼び寄せられたイタリアの画家のひとりです。

『狩りの女神ディアナ』は、フォンテーヌブロー派の画家 ルカ・ペンニの作品と言われていました。

引用元:『狩りの女神ディアナ』

ルーヴル美術館Diane chasseresse

現在のルーヴル美術の解説欄、アーティスト名に「 Carmoy, Charles 」(カルモワ、シャルル)とありますので、『狩りの女神ディアナ』はこの画家によるものかと思われます。

アンリ4世の愛妾ディアーヌ

愛妾ディアーヌ・ド・ポワチエの姿『狩りの女神ディアナ』(フォンテーヌブロー派)

『残酷な王と悲しみの王妃』の中でも、フランソワ1世がレオナルド・ダ・ヴィンチら芸術家たちを招聘した件が書かれています。

王は即位まもなくミラノへ遠征したが、進んだイタリア文化に完全にノックアウトされ、絵画や彫刻、書籍や贅沢品を収集(半ば収奪)するとともに、おおぜいの芸術家たちを国へ招いて庇護した。レオナルド・ダ・ヴィンチが最晩年をフランスで送ったのはそのためで、ルーヴル美術館に『モナ・リザ』があるのもまたそのおかげである(アンが老レオナルドに会う機会はあったのだろうか?)

中野京子(著). 2013-12-22. 『残酷な王と悲しみの王妃』. 集英社文庫. p.206.

ルネサンスの花が大きく華麗に開いた時代の宮廷で過ごしたアン。

後にイングランドに帰国したアンは、粋で、洗練されたフランス仕込みの会話や物腰が人々の目を惹いたそうです。

ダンスやリュートの演奏も上手だったといわれています。

今のところ「アン・ブーリンがレオナルド・ダ・ヴィンチに会った」という話は無いようですが、もしかしたら遠くから見掛けたことくらいはあったのかもしれませんね。(あって欲しい!)

娘エリザベスについての本ですが、母アン・ブーリンについても書かれています。

コメント