美術史上に残るフラゴナールの傑作『ぶらんこ』他、『ラ・ジャンブレット』『読書する娘』なども掲載。

フラゴナールの『ぶらんこ』

引用元:『ぶらんこ』

男性が押すぶらんこに乗った若い女性。勢いが良過ぎて、ミュールがぽーんと飛んでいます。

「偶然」下に居た男性は女性のスカートの下(中?)を覗いてしまい、大喜び。

18世紀フランスの画家、ジャン・オノレ・フラゴナール( Jean Honoré Fragonard, 1732年4月5日-1806年8月22日)の傑作『ぶらんこ』です。

この仕事は最初、歴史画家ガブリエル=フランソワ・ドワイアンに依頼されました。

しかし軽薄な主題のためドワイアンは注文を断り、代わりにフラゴナールを紹介します。

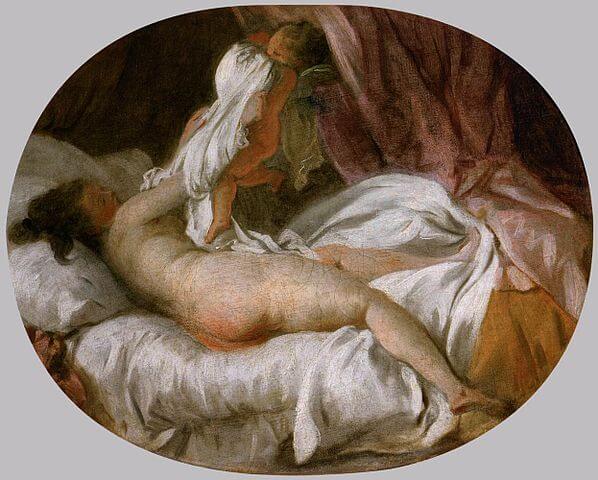

フラゴナールの「あぶな絵」

『ベッドで犬と遊ぶ少女(ラ・ジャンブレット)』( Young Woman Playing with a Dog ) 1765年-1772年頃

上半身をはだけた若い女性が、犬を高い高いして、焼き菓子でじゃらしています。

「ラ・ジャンブレット」は、フランス、アルビの焼き菓子 Gimblette です。

この絵のタイトルは、他にも『リング・ビスケット』(『禁断の西洋官能美術史』(別冊宝島))となっていたりします。

引用元:焼き菓子ジャンブレット Martineacknin CC-BY-SA-3.0

ロココ時代を代表するフラゴナールの作品で、たわいもない無垢な遊びで見せるちょっとしたポーズに、ロココ趣味のくすぐるような官能性を感じさせる作品です。当然、モラリストから批判されますが、王侯貴族の「私室用絵画(キャビネット・ピクチャー)」として人気を呼んだのでしょう。同時代の他の画家たちも描いたばかりか、クロード・ミシェルは、全く同じ構図で彫刻作品にしています。

平松洋(著). 『名画 絶世の美女 ヌード』. 中経の文庫. p.138.

クロード・ミシェル(Claude Michel, 1738年-1814年)は、Clodionとしても知られる、ロココ時代のフランスの彫刻家です。

『ベッドで子犬と戯れる娘』( Jeune fille dans son lit, faisant danser son chien ) 1770年頃 アルテ・ピナコテーク蔵

引用元:『ベッドで子犬と戯れる娘』

タイトルが、『犬と遊ぶ少女』(『官能美術史 ヌードが語る名画の謎』(筑摩書房))、『ペットと遊ぶ娘』(『お尻とその穴の文化史』(作品社))の場合もあります。

この作品は、

フラゴナールが、サロンを通さず制作・販売した作品。そのため、サロンに出すにはちょっとあからさますぎる表現がなされている。

池上英洋(著). 2014-11-10. 『官能美術史 ヌードが語る名画の謎』. 筑摩書房.. p.204.

どういうことかと言うと、

犬と娘は性行為を暗示するポーズとなっている。この絵のように、一歩間違えるとポルノグラフィーになってしまいそうな「あぶな絵」をフラゴナールは得意とした。

美術手帖(編). 『ヌードの美術史 身体とエロスのアートの歴史、超整理』. p.66.

『官能美術史 ヌードが語る名画の謎』でも解説されていますが、鼻のよい犬は「嗅覚」のシンボルであり、通常は「忠誠」を意味します。夫婦を描いた絵の足元にいたりしますよね。

それが、「人間よりはるかに多産」という繁殖力の強さから、犬は「肉欲」のシンボルでもあるということです。

フラゴナールは故意に、この犬を男性を連想させる位置に置いて描いたようです。

『奪われた肌着』( La Chemise enlevée ) 1765年 ルーヴル美術館蔵

引用元:『奪われた肌着』

35 cm × 42 cm と小さな絵なのですが、

小天使が二人、笑いながら若い娘(おそらく宮廷女官)の服を脱がせている。娘は、袖を脱がすのに苦労しているいたずら小僧たちに腕を引っぱられている。尻を優雅に突き出している。素裸で、薔薇色で、誘うようだ。このきわどい絵は、フラゴナールの他の作品『かんぬき』の鍵や『水浴する女』の渦と同じように、短い一瞬を切り取り、すぐ近くの視点で描いている。

ジャン・ゴルダン, オリヴィエ・マルティ(著). 藤田真利子(訳). 2005-10-10. 『お尻とその穴の文化史』. 作品社. p.116.

天使と戯れている娘を、小さな窓、鍵穴から覗き見している気になるような…。

『無駄な抵抗』( Useless resistance ) スウェーデン国立美術館蔵

スウェーデン国立美術館:Useless resistance

前出の『奪われた肌着』のような感じですね。

※Wikipediaでは ” The Beautiful Servant ” ですが、この作品を所有しているスウェーデン国立美術館では『無駄な抵抗』( Useless resistance )となっています。

『火の粉』( Le feu aux poudres ) 1778年以前 ルーヴル美術館蔵

三人のプット―が何かをしでかそうとしているところ。

火遊び、ダメ。絶対。

どれも寝室という狭い私的空間の中での出来事です。

小窓に見立てた楕円形の額から、こっそり覗き見しているようです。

この時代、広くて開放的な場所でのエロスの解放ではなく、私室での親密なエロスの方が好まれる傾向にありました。

室内での秘宴のエロスは、それをのぞくエロスをつくり出した。エロスは二重三重に複雑となり、空想的になった。恋愛は男と女の手練手管による戦いとなった。

海野弘・平松洋(監修). 2014-5-23. 『性愛の西洋美術史 愛欲と官能のエロティック・アートの世界』. 洋泉社. p.67.

フラゴナールによる歴史画・非歴史画

フラゴナールは、ロココを代表する巨匠、シャルダンとブーシェに師事しました。

雅宴画で有名なシャルル=アンドレ・ヴァン・ロー(または、カルル・ヴァン・ロー)からも影響を受けています。

彼はブーシェに学び、そのおかげで歴史画や神話画に深い理解を得た。ローマ賞をとって留学したイタリアで、ラファエロやミケランジェロのすごさに圧倒されて自信を失くしたエピソードなどが残っていて、どことなくシンパシーが湧く。

池上英洋(著). 『恋する西洋美術史』. 光文社新書

『偶像に犠牲を捧げるジェロボアム』( Jeroboam Offering Sacrifice for the Idol ) 1752年 パリ国立高等美術学校

20歳の時の作品です。ローマ賞を取り、ローマに留学しました。

『カリロエを救うためみずからを犠牲にする大司祭コレシュス』( The High Priest Coresus Sacrificing Himself to Save Callirhoe ) 1765年 ルーヴル美術館蔵

引用元:『カリロエを救うためにみずからを犠牲にする大祭司コレシュス』

ルーヴル美術館:Le grand prêtre Corésus se sacrifie pour sauver Callirhoé (Pausanias, VII, 21).

…、彼もイタリアに滞在し、帰国後1756年の歴史画《カリロエを救うためにみずからを犠牲にする大祭司コレシュス》でアカデミー会員の資格を得ていた。しかし、その後は公的な歴史画家の道を歩むことなく、パトロンの私邸のための制作に腕を振るう。そのひとつ《ブランコ》は、《カリロエを救うためにみずからを犠牲にする大祭司コレシュス》のわずか2年後の作とは信じがたいほど対照的な特徴を見せている。《カリロエとコレシュス》は古代史に取材した悲劇を描いた大作、《ブランコ》は同時代の紳士淑女の恋の戯れを描いた小品だからである。《ブランコ》に漂うエロティシズムは《ベッドで子犬と戯れる娘》のような作品ではさらに濃厚になっている。

高階秀爾(監修). 高橋裕子(著). 『西洋絵画の歴史 2 バロック・ロココの革新』. 小学館101ビジュアル新書. p.167.

一度は歴史画家を志したフラゴナールですが、歴史画家の道を歩むことはありませんでした。

フラゴナールは、1765年に 2世紀のギリシアの歴史家パウサニアスを典拠とする《カリロエを救うために自らを生け贄に捧げるコレシュス》(ルーヴル美術館)によって王立絵画彫刻アカデミーの準会員になり、次に入会資格作品の提出を期待されていたにもかかわらず、それを制作しようとしなかった。これ以降の彼は、ルイ15世の寵姫デュ・バリー夫人のルーヴシエンヌの城のための連作などの例外はあるものの、基本的には個人の愛好家の注文やマーケットのための仕事をすることになる。その多くは小さな寸法のもので、主題も色恋、子供、家族、肖像、風景など、非歴史画なものが中心となってゆく。

鈴木杜幾子(著). 『フランス絵画の「近代」 シャルダンからマネまで』.講談社選書メチエ64. p.39.

フラゴナールは官能的な「あぶな絵」も多く描きましたが、私邸のための風俗画、優れた肖像画や風景画も手掛けています。

理想化された農民の家族を描いた風俗画、勢いのある筆致で同時代の著名人の生気溢れる姿を捉えた肖像画、そして緑豊かな風景画がある。扱ったジャンルの多様性や様式の多彩さを優れた画家の特徴とするなら、フラゴナールは師のブーシェを凌ぐ存在だった。

高階秀爾(監修). 高橋裕子(著). 『西洋絵画の歴史 2 バロック・ロココの革新』. 小学館101ビジュアル新書. p.168.

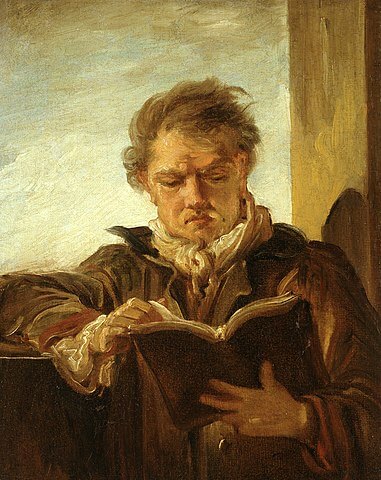

『読書する娘』( The Reader ) 1770年頃-1772年頃 ナショナル・ギャラリー・オブ・アート蔵

引用元:『読書する娘』

ナショナル・ギャラリー・オブ・アート:Young Girl Reading, c. 1769

モデルの名は不明だが、その上品なたたずまいと服装により、富裕層の子女であることがうかがえる。下絵段階では、鑑賞者のほうを観るように顔を手前に向けていたことがX線調査によってわかっている。フラゴナールは少女をモデルにさまざまなポーズをとらせた「 figures de fantasia (想像人物画)」と呼ばれる早描きの肖像画シリーズを得意としており、本作品もその1枚と思われる。

池上英洋・荒井咲紀(著).2017-6-30.『美少女美術史 人々を惑わせる究極の美』.ちくま学芸文庫.筑摩書房. p.168.

『しるし』( The Souvenir ) 1775年-1778年 ウォレス・コレクション蔵

引用元:『しるし』

少女がひとり、木の幹に何か刻み付けています。

それは大きな「S」の文字で、誰かのイニシャルだろうことが想像される。案の定、木のそばにある台のあしもとに1枚の手紙があることを確認できる。そう、この娘さんは想い人からの手紙を受けとって、溢れる熱い思いを、恋人のイニシャルのかたちで記しているのだ。その様子を興味深そうに眺めている犬の姿が可愛らしい。

池上英洋・荒井咲紀(著).2017-6-30.『美少女美術史 人々を惑わせる究極の美』.ちくま学芸文庫.筑摩書房. p.168.

『ラヴ・レター』( The Love Letter ) 1770年代 メトロポリタン美術館蔵

引用元:『ラヴ・レター』

窓から入ってくる日差しが、女性と手元の手紙、犬に射すよう周りは暗く彩色されているものの、影部に黒ではなく茶色を使うことで画面の印象は明るさをとどめている。本作のように、明るくやわらかな色彩でかつ官能的に人物を描くのが、ロココ時代の典型的な作風でもある。

『禁断の西洋官能美術史』. 別冊宝島. p.63.

『子宝』( The Happy Family ) 1770年代半ば ワシントン、ナショナル・ギャラリー蔵

引用元:『子宝』

ナショナル・ギャラリー・オブ・アート:The Happy Family, c. 1775

フラゴナールが一種の「理想」とした家族像。

この絵は当時人気が高かったらしく、真筆とされるヴァ-ジョンだけでも2点あり、また版画化もされている。一点のヴァージョンが1777年にマーケットに出た記録があるので、制作は1770年代中頃であろう。

長径65センチの楕円形画面の中心を占めるのは、幼児を抱いた母親である。…

鈴木杜幾子(著). 『フランス絵画の「近代」 シャルダンからマネまで』.講談社選書メチエ64. p.41.

舞台は一見農家の屋内のように見えるが、しさいに見ると不思議な空間である。窓の脇には本来あるべきはずの壁の代わりに立派な石柱が立ち、画面奥の腰壁の向こうにも列柱が見える。右端の把手付の壺を乗せた石の台も、よく見ると花綱飾りを巡らした古代の祭壇に似ている。つまりこの情景は古代建築の廃墟の一部を利用して造った住居のような場所に展開しているわけで、画家のイタリア旅行の思い出が反映しているのかかなり空想的な舞台設定となっている。

鈴木杜幾子(著). 『フランス絵画の「近代」 シャルダンからマネまで』.講談社選書メチエ64. p.41.

『冠を受ける恋人』 (連作『恋の成り行き』)( The Progress of Love: The Lover Crowned ) 1771年-1773年 フリック・コレクション所蔵

引用元:『冠を受ける恋人』

フリック・コレクション:The Progress of Love: The Lover Crowned

1771年9月、ルーヴシエンヌ。デュ・バリー夫人の新しい館が完成し、国王も参列して開館記念式が盛大に行われました。

このサロンのための装飾パネルがフラゴナールに注文され、彼は4点のパネル画を制作します。

しかし1772年にサロンに飾られたのも束の間、翌年フラゴナールの元に返品されました。

フラゴナールの傑作をなぜデュ・バリー夫人は返却したのだろうか。一般には、プティ・トリアノンをモデルにした新古典主義建築であるこの館に、ロココを代表するフラゴナールの作品が似つかわしくなかったためと考えられている。

『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』. 同朋舎. p.35.

後にフラゴナールはこの4点にもう1点『棄てられて』を加え、5点の装飾としました。

『ピエロに扮した少年』( A Boy as Pierrot ) 1776年-1780年 ウォレス・コレクション蔵

引用元:『ピエロに扮した少年』

『ユベール・ロベールの肖像』( Hubert Robert ) 18世紀 ビュールレ・コレクション蔵

「廃墟の画家」として知られるユベール・ロベール( Hubert Robert, 1733年-1808年)です。

引用元:『ユベール・ロベールの肖像』

ユベール・ロベールはフラゴナールより1歳年下で、一緒にイタリアを旅行しました。古代遺跡をテーマに、多くの作品を残しています。

『廃墟となったルーヴルのグランド・ギャラリーの想像図』 1796年 ユベール・ロベール ルーヴル美術館蔵

引用元:『廃墟となったルーヴルのグランド・ギャラリーの想像図』

『サン=クルーの祭』 1775年 ジャン・オノレ・フラゴナール フランス銀行(パリ)

引用元:『サン=クルーの祭』

この作品、画集等で見るともっと鮮明で、柔らかい色遣いなんですが…。

パリ南西の郊外サン=クルーでは毎年9月の日曜日に、祭が開かれていた。パリから大勢の見物客が訪れた祭をかなり忠実に描いたと考えられるこの絵は、パンティエーヴル公よってオテル・ドゥ・トゥールーズのために注文されたものである。

『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』. 同朋舎. p.29.

『ぶらんこ』の背景を見ても思いますが、フラゴナールの風景画もまた良いです。

『かんぬき(閂)』( Le Verrou ) 1776年-1779年頃 ルーヴル美術館蔵

引用元:『かんぬき』

身をよじらせる。机に転がる林檎は禁断の果実か。ひっくり返った椅子は投げ出された脚を、花瓶と薔薇は女性器、閂は男性器をさすともされ、激しい性的衝動を暗示している。この暴力的で背徳的な場面を光の明暗が劇的に浮かび上がらせている。

海野弘・平松洋(監修). 2014-5-23. 『性愛の西洋美術史 愛欲と官能のエロティック・アートの世界』. 洋泉社. p.68.

ストーリーは説明の必要もないほど明白だ。人目を忍ぶべき関係にある男女が、抱き合いながらドアに閂をかけている。主人公たちをあえて画面の中心から外し、差し込んだスポットライトによって強く照らされる箇所も、同様に画面の端へと置く。画面左側には、薄暗い中にただ赤いカーテンだけが大きめに配されている。構図や明暗の画面内でのバランスが大きく狂いかねないこのような処置をすることには勇気がいるが、「よく見るとセオリーから外れている」点こそ、フラゴナールの特質である。

池上英洋(著). 2014-11-10. 『官能美術史 ヌードが語る名画の謎』. 筑摩書房. p.216.

腕に抱かれている女性は彼を拒絶しているのでしょうか、または、背徳の高揚感に目を閉じているのでしょうか。

右奥の天蓋付きベッドについて、美術史家のダニエル・アラス氏は著書の中で、枕が女性の乳房、シーツが女性の膝、赤いビロードの布は男根のメタファー(隠喩、暗喩)であるとされています。

『 キャビネット』( The Armoire ) 1778年

引用元:”L’Armoire”

タイトルの『Armoire』は「キャビネット」の意味です。

若い男が何とも情けない表情で、妙な場所から出て来るというエッチングです。

右の二人は、顔を覆っている娘の両親でしょうか。

更に右には小さな子供たちもいて、この様子を見ています。

乱れたベッドが二人の関係を暗示しています。

フラゴナールと同時代の画家たち

ジャン・オノレ・フラゴナール(Jean Honoré Fragonard, 1732年4月5日-1806年8月22日)

引用元:ジャン・オノレ・フラゴナール

ジャン・シメオン・シャルダン( Jean-Baptiste Siméon Chardin, 1699年11月2日-1779年12月6日)

『朝の身繕い(部屋着)』 1741年 シメオン・シャルダン スウェーデン国立美術館蔵

引用元:『朝の身繕い(部屋着)』

フランソワ・ブーシェ(1703年9月29日-1770年5月30日)

引用元:フランソワ・ブーシェの肖像

『ヴィーナスの化粧』( The Toilet of Venus ) 1751年 フランソワ・ブーシェ メトロポリタン美術館蔵

引用元:『ヴィーナスの化粧』

カルル・ヴァン・ロー( Carle van Loo, フランス名はシャルル=アンドレ・ヴァン・ロー、1705年-1765年)

引用元:カルル・ヴァン・ローの肖像

『狩猟の合間の昼食』 1737年 シャルル=アンドレ・ヴァン・ロー コンデ美術館蔵

引用元:『狩猟の合間の昼食』

『ぶらんこ』の注文を断った画家 ガブリエル=フランソワ・ドワイアン(Gabriel-François Doyen, 1726年5月20日-1806年3月13日)

サン・ジュリアン男爵からの『ぶらんこ』の依頼を断り、代わりにフラゴナールを紹介した画家・ドワイアン。

12歳でシャルル=アンドレ・ヴァン・ローの弟子になり、後にローマ賞を受賞。ローマに留学しています。

『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』では、ドワイアンの『疫病患者のために取りなす聖ジュヌヴィエーヴ(習作)』(1767年 ボナ美術館)が挙げられています。

1767年のサロンでドワイヤンの名を大いに高めた作品(パリ、サン・ロック教会)の習作である。ルーベンスを研究した彼はバロック風の様式で、動きの多いドラマティックな画面をつくり上げている。彼は、その後、教会装飾や公式の大肖像画にエネルギーを注いだ。

『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』. 同朋舎. p.31.

引用元:“The Miracle of The Fervent“

引用元:サン・ロック教会内部 Mbzt CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

『フランス革命の女たち』(新潮社)にこの絵の一部分が掲載されていますが、タイトルは『疫病患者たちとゲノファーファ』となっています。

聖ジュヌヴィエーヴ( St. Genevieve, 422年頃-512年頃)はパリの守護聖人で、ラテン名を「 Genoveva または Genovefa(ゲノファーファ)」と言います。

『疫病患者のために取りなす聖ジュヌヴィエーヴ』と『疫病患者たちとゲノファーファ』は同じもので、この絵の邦題はこれでいいのだと思いますが、既出のものが探せず、また、Wikipediaでは「 The Miracle of The Fervent 」となっていたため、今回はこちらのタイトルをそのまま当てました。

ドワイアンの教え子 エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン(1755年4月16日-1842年3月30日)

ガブリエル=フランソワ・ドワイアンが指導した画家のひとりに、エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランがいます。

『マリー・アントワネットの宮廷画家 ルイーズ・ヴィジェ=ルブランの生涯』(河出書房新社)にドワイヤン(ドワイアン)の名前が出てきます。

ルイーズは父から絵の手ほどきを受けたが、父が亡くなってからは、王立アカデミー会員のガブリエル・ブリアール(1729-77)、ルーヴェシエンヌ宮殿の天井画を手掛けたことで有名)や同じく王立アカデミー会員の歴史絵画家フランソワ・ガブリエル・ドワイヤン(1726-1806)など、父の友人の画家たちの薫陶を受け、ブリアールのスケッチの模写や、彼から借りた胸像のスケッチを批評してもらった。

石井美樹子(著). 『マリー・アントワネットの宮廷画家 ルイーズ・ヴィジェ=ルブランの生涯』. 河出書房新社. p.16.

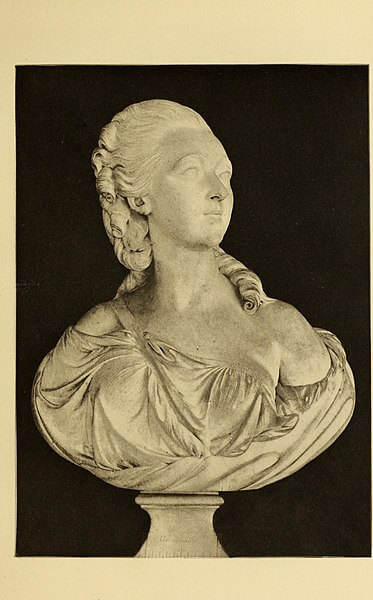

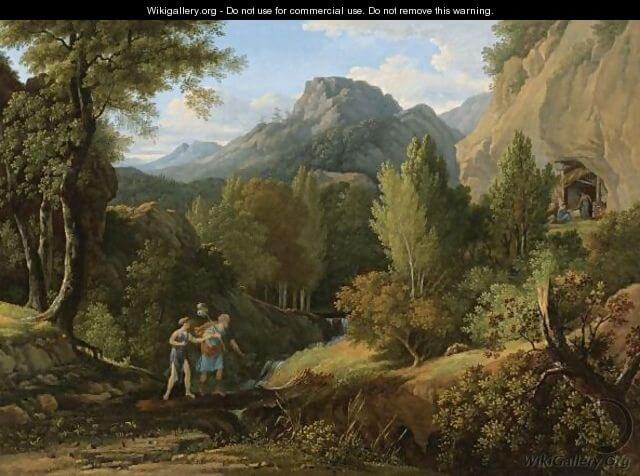

ドワイアンの教え子 ピエール=アンリ・ド・ヴァランシエンヌ( Pierre-Henri de Valenciennes, 1750年12月6日- 1819年2月16日)

『キューピッドを探すプシュケ』( Psyche Searching For Cupid ) 18世紀末 ピエール・アンリ・ド・ヴァランシエンヌ

引用元:wikigallery 『キューピッドを探すプシュケ』( Psyche Searching For Cupid )

- 『恋する西洋美術史』 池上英洋(著) 光文社新書

- 中野京子(著). 2014-3-30. 『名画に見る男のファッション』. 角川書店.

- 『マリー・アントワネットの宮廷画家 ルイーズ・ヴィジェ=ルブランの生涯』 石井美樹子(著) 河出書房新社

- 池田理代子(著). 1994-5-20. 『フランス革命の女たち』. 新潮社.

- 池上英洋(著). 2014-11-10. 『官能美術史 ヌードが語る名画の謎』. 筑摩書房.

- 海野弘・平松洋(監修). 2014-5-23. 『性愛の西洋美術史 愛欲と官能のエロティック・アートの世界』. 洋泉社.

- ジャン・ゴルダン, オリヴィエ・マルティ(著). 藤田真利子(訳). 2005-10-10. 『お尻とその穴の文化史』. 作品社.

- 『グレート・アーティスト別冊 ロココの魅力』 同朋舎

- 『禁断の西洋官能美術史』 別冊宝島

- 『名画 絶世の美女 ヌード』 平松洋(著) 中経の文庫

- 『美少女美術史 人を惑わせる究極の美』 池上英洋・荒井咲紀(著) ちくま学芸文庫

- 『フランス絵画の「近代」 シャルダンからまで』 鈴木杜幾子(著) 講談社選書メチエ64

コメント